-

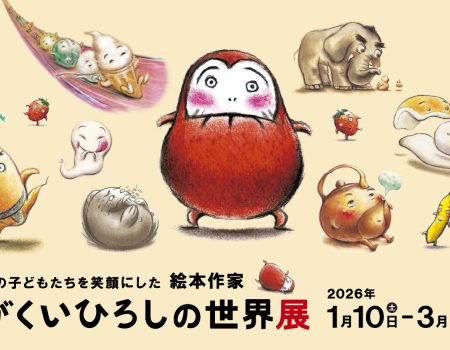

2026年01月27日 「かがくいひろしの世界展」、来場1万人を達成!

1月27日(火)に「かがくいひろしの世界展」の来場者が1万人を達成しました。

1万人目のお客様は、静岡市内からお越しのご家族。2歳の息子さんは、「だるまさん」シリーズが大好きで、自分で本棚から絵本を選んで持ってくるほど。

展示室を出たあとも「もう1回入りたい!」と、元気いっぱいに展覧会を楽しんでくれました。

※当日中に限り、展示室には何度でも再入場可能です♪

ご家族には、特別協賛社(清水銀行)、本展主催者(静岡新聞社・静岡放送)、静岡市美術館より記念品を贈呈しました。

おめでとうございます!かがくいひろしの没後初の大回顧展となる本展では、全16作品の絵本原画をはじめ、創作の源泉となったアイデアノートや特別支援学校の教員時代の映像記録、未完ラフ作品などの貴重な資料により、その足跡と絵本の魅力に迫ります。ぜひ会場でご覧ください。

(c.o)

「日本中の子どもたちを笑顔にした絵本作家 かがくいひろしの世界展」

2026年3月22日(日)まで開催中です。

-

2025年12月12日 「きもののヒミツ」展、来場1万人を達成!

12月12日(金)に「きもののヒミツ」展の来場者が1万人を達成しました。

1万人目のお客様は、浜松市からお越しのお二人。 -

2025年11月20日 「きもののヒミツ」展示紹介③明治・大正の流行模様

きものの「デザイン」に注目した展覧会、きもののヒミツ展。第三章では明治・大正の流行模様に注目しています。江戸時代、身分や階級、年齢によりデザインの傾向がわかれていましたが、近代になると様々な模様が登場し、色々なデザインが楽しまれるようになりました。and more -

2025年11月19日 「きもののヒミツ」展示紹介②岸駒《孔雀図》

重要美術品 岸駒《孔雀図》18世紀末期-19世紀初期 千總ホールディングス蔵【前期展示】

今にも尾羽を広げんと岩の上に立つ雄の孔雀と、その下で憩う雌の孔雀。海棠(かいどう)の枝には繁栄を表す綬帯鳥(じゅたいちょう)が止まり、周辺では小禽が飛び交っています。and more -

2025年11月18日 「きもののヒミツ」展示紹介①《打掛 白綸子地藤菱尾長鳥模様》

《打掛 白綸子地藤菱尾長鳥模様》18世紀後期-19世紀初期 千總ホールディングス蔵

日本の伝統的な衣裳・小袖(きもの)は、桃山から江戸時代にかけて形式が整い、技法の発展とともに意匠も多様に変化してきました。特に17世紀後期に「友禅染」が登場するとその表現の幅は一層広がり、流行を反映した雛形本(デザインカタログ)も数多く版行されました。

-

2025年10月15日 デザインから迫る「きもののヒミツ」

かつて「小袖」と呼ばれていたきものは、桃山から江戸初期にかけて現在のような形式に整っていきました。きものはもともと公家などの上流階級の下着でしたが、近世になると表着(うわぎ)化し、身分や老若男女問わず日常的に着用されるようになりました。

刺繍や染め、織りにさまざまな模様や意匠が表されたデザインを見ていくと、時代により多様に変化し、人々は当時の流行を追いながらおしゃれを楽しんでいることがわかります。特に17世紀後期に「友禅染」が登場するとその表現の幅は広がりました。and more

-

2025年08月10日 柚木沙弥郎と静岡

1945年8月、22歳の柚木沙弥郎は静岡県牧之原の大井海軍航空隊基地で終戦を迎えました。東京の家は焼失していたので、父の生家のある岡山県浅口郡玉島(現在の倉敷市)へ復員し、倉敷の大原美術館に就職しました。そこで柳宗悦らが提唱した民藝の思想を知るとともに、美術館の売店で芹沢銈介の型染カレンダーと出会いました。後に柚木はこの時の経験を「数字と模様がからみあって何とも美しく、私の心に灯火(ともしび)をともした。ほかに着るものもなくまだ軍服を着ていた時代、そのカレンダーはまぶしく輝いていた。(※)」と述べています。

(※)「芹沢芸術の賜物 手仕事の教え」『別冊太陽 日本のこころ185 染色の挑戦 芹沢銈介』 -

2025年07月18日 【イベントレポート】いしいしんじさんスペシャルトークショー

7/12(土)、「パウル・クレー展」関連イベントとして、

作家のいしいしんじさんをお招きしてスペシャルトークショー「きこえる絵、みえてくる音楽」を開催しました。

作家のいしいしんじさん

-

2025年07月12日 死の影 飽くなき創作

パウル・クレー《無題(最後の静物画)》1940年 パウル・クレー・センター(リヴィア・クレー寄贈品)

ナチズムによる前衛芸術への抑圧が強まると、クレーはドイツでの活動に限界を感じ、1933年、故郷ベルンへと亡命します。さらに自己免疫疾患による身体的な苦痛が彼を襲いますが、制作のペースは落ちることなく、新たな世界を切り開いていきます。and more

-

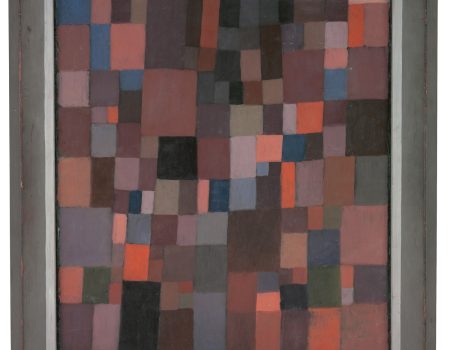

2025年07月11日 色彩のハーモニー

パウル・クレー《赤、黄、青、白、黒の長方形によるハーモニー》1923年 パウル・クレー・センター

クレーは1923年から画面をグリッド状に分節して様々な色を配置した「方形画」と呼ばれる作品を制作しています。その2年前より造形学校バウハウスでマイスター(親方/教師)として働いていたクレーは、線・面・空間といった絵画を構成する要素を理論と実践の両面から追求しました。and more

HOMEBLOG