-

2019年08月06日 オリジナルビール開発裏話:「あわい」編

夜店市で販売するオリジナルビールは、「あわい」と「くるり」の2種類です。

静岡市美術館をイメージした「あわい」は、

華やかな香りのエール酵母と、スッキリとした味わいのラガー酵母の両方の特徴・・・

ちょうど”あわい(間)”の特徴を持ったケルシュ酵母を使用したビールです。

今回は、醸造士の福山康大さんが醸造してくださいました。(写真は昨年のもの)

ビールの名前の「あわい」は「間」を意味し、

市民の皆さまと美術作品の「間」に立つ当館の役割をビールで表現してくださったとのこと。

AOI BREWINGさんの熱い思いが伝わり、当館としては大変嬉しい限りです。

どんな味がするのか、ますます気になります!「あわい」が楽しめる夜店市は、8月10日(土)、11日(日)、12日(月・祝)(※各日15:00~21:00)の開催です。

パルコの向かい側、小梳神社の目の前のブースにて、皆様のご来場をお待ちしております!(次回は、もう一つのオリジナルビール「くるり」をご紹介します♪)

(a.y)

-

2019年08月03日 夜店市にてオリジナルビールを販売します!

毎年恒例の「夜店市」にて、今年もAOI BREWINGさんとコラボしたオリジナルビールを販売します♪

その名も静岡市美術館を表現した「あわい」と静岡市文化振興財団をイメージした「くるり」。

昨年度からの継続性を大切に、今回も同じ2種類のビールをお願いしました。昨年と違うのは、それぞれのビールのご担当。

AOI BREWINGさんの2人の醸造士(斯波さんと福山さん)が、昨年度とは担当するビールを交替して醸造。

お二人の個性がどのようにビールに反映されるか…そのあたりも気になるところです。去る7月17日、「くるり」の仕込みにお邪魔してきました!

こちらは醸造長の斯波さんが、大袋から麦芽をお湯の入ったタンクの中に投入しているところです。↓

ドババ~~~~~!重そう!

1袋なんと25kgです。一気にあたりに香ばしくてやさしい香りが広がります。

この容器1つでビール1,600杯分にもなるそうですよ。そして、パドルと呼ばれる金属の長い棒でタンクの中をかき混ぜます!

酵素の働きをよくするため、しっかり攪拌(かくはん)します。

(麦芽が容器にこびりつかないように…!)実際やってみるとけっこう大変!

ちょこっと混ぜただけでも、麦汁の熱気で体がぽかぽかしてきました。麦汁を隣のタンクに移送中、さきほどまで煮込まれていたタンクの中の液体の色を初めてチェックできました。

早くもビールの色ですね。

どんな風味になるのか、楽しみです!「飲んで味わう静岡の文化」。

気になる方は、8月10(土)、11(日)、12(月・祝)(※15:00~21:00)に開催する夜店市にぜひお越しくださいね♪

場所は、パルコの向かい側、小梳神社の目の前です!また、その頃当館では「印象派への旅 海運王の夢 バレル・コレクション」を開催中(8月7日(水)~10月20日(日))。

外の暑さに疲れたら、ぜひ当館まで涼みにいらしてください!(a.y)

-

2018年08月31日 Shizubiシネマアワー「ベル・エポックのパイオニアたち」(2)『リュミエール!』

「Shizubiシネマアワー」は美術館ならではのセレクトで、さまざまな映画を上映するシリーズです。

第22回は「ヴラマンク展」にあわせて開催。ヴラマンクの生きた19世紀末~第一次世界大戦勃発前までの、様々な芸術が花開いた「ベル・エポック」といわれる時代に焦点を当てます。■9月9日(日)14:00~

『リュミエール!』

(ティエリー・フレモー監督/2016年/フランス/90分)*日本語字幕版

©2017 – Sorties d’usine productions – Institut Lumiere, Lyon1895年12月28日パリ。

フランスのリュミエール兄弟が発明した”シネマトグラフ”で撮影された『工場の出口』が、世界で初めて有料上映されました。

1895年から1905年の10年間にリュミエール兄弟により製作されたフィルムはなんと1422本!

本作品は、その中から選んだ108本で構成されています。当時、撮影されたフィルムは、1本約50秒でした。

近代化する街並みや、人々の暮らし、コミカルな演出、実験的な表現、世界各地の映像・・・

新しい映像表現が次々に生まれていく過程を見ると、なんだかわくわくしてきます。

たった50秒に、今の映画につながる様々な表現がたくさんつまっているのです。フィルムの映像はモノクロで、セリフや音楽はありませんが、

108本すべてに、本映画の監督であり、リュミエール作品の保存・復元に長年携わっているフランスのリュミエール研究所の所長フレモー氏の解説が入ります。

この解説がとっても贅沢!ギャラリートークを聞きながら、映像を見ているようです。“映画のはじまり”を、みんなで、観ませんか?

☆静岡市美術館受付にてチケット販売中☆

詳細はこちら→ Shizubiシネマアワーvol.22「ベル・エポックのパイオニアたち」(c.o)

-

2018年08月29日 Shizubiシネマアワー「ベル・エポックのパイオニアたち」 (1)『ザ・ダンサー』

「Shizubiシネマアワー」は美術館ならではのセレクトで、さまざまな映画を上映するシリーズです。

第22回は「ヴラマンク展」にあわせて開催。ヴラマンクの生きた19世紀末~第一次世界大戦勃発前までの、様々な芸術が花開いた「ベル・エポック」といわれる時代に焦点を当てます。■9月8日(土)14:00-(開場13:30)

『ザ・ダンサー』

(ステファニー・ディ・ジュースト監督/2016年/フランス・ベルギー/108分)*PG12

©2016 LES PRODUCTIONS DU TRESOR – WILD BUNCH – ORANGE STUDIO – LES FILMS DU FLEUVE – SIRENA FILM“モダン・ダンスの祖”と呼ばれ、パフォーマーとして今再び評価されているロイ・フラー(1862-1928)。

自ら色や角度を設計した舞台照明の中で、シルクの衣裳が様々な形を織りなすダンスは反響をよび、ロートレック、ロダン、マラルメ、コクトーなど多くの芸術家たちを魅了しました。特に、1900年のパリ万国博覧会ではロイ・フラー専用の劇場が設けられ、公演は大評判となりました。

映画では、子弟関係からライバルとなるダンサー、イサドラ・ダンカンとの出会いも描かれています。

また、当時アメリカやロンドンで人気を集めていた日本の俳優、川上音二郎・貞奴もロイ・フラーの招きによりパリで公演を行いました。ちなみに、1900年のパリ万博では、ロイ・フラー振り付けのダンスがモチーフとなった《スカーフダンス》というセーヴル磁器が発表されました。

次回展「フランス宮廷の磁器 セーヴル、創造の300年」では、《スカーフダンス》シリーズのうち、5点が展示されます。お楽しみに。

ダンサー No.13(テーブルセンターピース「スカーフダンス」より) 1899-1900年 セーヴル陶磁都市所蔵

Photo © RMN-Grand Palais (Sèvres, Cité de la céramique) / Martine Beck-Coppola / distributed by AMF次回のブログでは、映画『リュミエール!』を紹介します。

(c.o)

-

2017年06月09日 Shizubi Project 6 彼方へ 大規模映像インスタレーション、スタート!

3月末から開催中の「Shizubi Project 6 彼方へ」、いよいよ6月4日(日)から展示室に拡張しました。

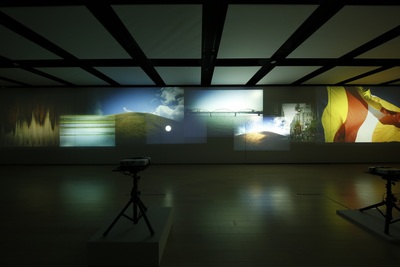

林勇気さん、宮永亮さんによる、展示室全室(約1000㎡)を使った大規模な映像インスタレーションが始まりました!

展示室全室に映像作品が投影され、その中を自由に巡りながらご覧いただく展示です。

映像が”物理的なレイヤー”として、展示室のガラスや壁に幾重にも映し出された空間の面白さ(宮永亮《Reciprocal》)や、何万もの切り抜かれた画像が、床から天井まで数百㎡の大空間に浮遊する迫力(林勇気《another world – alternative》)は、やはり実際に体験していただくほかありません。

会期が来週6月18日(日)までと、非常に短く残念ですが、ともて力の入った展示ですので、是非、ご覧ください。

(a.ik)

宮永亮《Reciprocal》(8 チャンネル)2017年 (写真撮影)木奥恵三 ★6/18(日)まで★入場無料★「Shizubi Project 6 彼方へ 國府理・林勇気・宮永亮」展示室に拡張した様子を動画にてご紹介!全室を使用した大規模な映像展示です。こちらは宮永亮さんの作品。 pic.twitter.com/hZl3VN6x4y

— 静岡市美術館 (@shizubi_jp) 2017年6月8日

林勇気《another world – alternative》2017年 (写真撮影)木奥恵三 ★6/18(日)まで★入場無料★「Shizubi Project 6 彼方へ 國府理・林勇気・宮永亮」展示室に拡張した様子を動画にてご紹介!全室を使用した大規模な映像展示です。こちらは林勇気さんの作品。 pic.twitter.com/jdanGLaJMp

— 静岡市美術館 (@shizubi_jp) 2017年6月8日

「Shizubi Project 6 彼方へ 國府理・林勇気・宮永亮」

①エントランスホール・多目的室 2017年3月28日(火)~6月18日(日)

②展示室 2017年6月4日(日)~18日(日)

[休館日]毎週月曜日(ただし5/1(月)は臨時開館)

[開館時間] 10:00~19:00

[入場料]無料

■映像と音楽によるライブイベント

林勇気、宮永亮の映像とゲストミュージシャンによるライブイベント

[日 時]6月17日(土) 16:00~

[出 演]林勇気×宮内優里 宮永亮×Hakobune

[会 場]静岡市美術館 多目的室

[参加料]1000円(ワンドリンク付) ※申込不要(当日直接会場へ)

★公式カタログとのお得なセットも販売!

-

2017年05月16日 Shizubi Project 6 彼方へ③ 宮永亮

美術館エントランスホール・多目的室で開催中の「Shizubi Project 6 彼方へ 國府理・林勇気・宮永亮」をシリーズでご紹介する3回目、宮永亮さんの展示をご紹介します。

宮永さんの作品《地の灯について》(2010年)は、不思議な作品です。横一列に並んだモニターに、走る車上から撮影されたと覚しき夜の街の風景が流れています。といっても、夜の路肩で行われる道路工事の風景で、特に変わった情景でも、何かがおこるわけでもありません。暗闇のなかに明るい工事灯の光が揺れながら、あらわれては流れ去るだけですですが、何故か見てしまう。見ていると、何かざわざわした気持ちになります。それは皆が寝静まったあとに人知れず行われている、深夜の工事現場の寂寥感であり、普段はあまり目にすることのないもう一つの世界の、ざらついた空気を思い出すからかも知れません。

映像は、車の屋根にカメラを固定して、作家が一人で郊外の街を走りながら撮影されました。カメラを固定するにあたって、揺れを防止するため、カメラがスイングするように工夫したそうですが、かえってそれが独特の揺れを生み出したとのこと。7つの小さなモニターには、加工せず、長さも様々な映像の断片が流れています。そして一番端の大きなモニターには、それらが流れ込むかのように、7つの映像がレイヤーとして重ねられています。共通する揺れが、共振するかのように”地の灯”の心地よい効果となっています。

多目的室奥のスクリーンには、作品《KIWA》(2013年)がプロジェクションされています。青森県の恐山で撮影されたということですが、こちらも淡々とした風景が、知らぬ間に反転し重ね合わされ、静かに変化していきます。

宮永さんは、一人で旅をしながら撮影した映像を、レイヤーにして重ね合せて作品を作ることが多い作家です。あてなく旅に出たときに感じる茫漠とした感じや、あてがない故に感じる世界のリアルな手触りが、複雑に多層化された、けれどシンプルな映像の世界に感じられることが魅力です。

(写真撮影)木奥恵三

会期末6月4日(日)からの2週間、展示室にも展示を拡張します。是非、こちらもご期待下さい。

(a.ik)

「Shizubi Project 6 彼方へ 國府理・林勇気・宮永亮」

①エントランスホール・多目的室 2017年3月28日(火)~6月18日(日)

②展示室 2017年6月4日(日)~18日(日)

[休館日]毎週月曜日(ただし5/1(月)は臨時開館)

[開館時間]10:00~19:00

[入場料]無料

※多目的室は、4/16(日)、5/6(土)、5/7(日)、5/20(土)ほか、イベント実施時にはご鑑賞頂けません。

-

2017年05月04日 Shizubi Project 6 彼方へ ② 林勇気

美術館エントランスホール・多目的室で開催中の「Shizubi Project 6 彼方へ 國府理・林勇気・宮永亮」をシリーズでご紹介する2回目、今回は、林勇気さんの展示をご紹介します。

林勇気さんの映像作品《もう一つの世界》は、ネット上から膨大な画像を切り抜いて浮遊させ、私たちをとりまくデジタル世界を鮮やかに可視化しています。芦屋市立美術博物館での展覧会(「窓の外、恋の旅。―風景と表現」2014年)や京都芸術センターでの個展(「電源を切ると何もみえなくなること」2016年)でも展示されたので、ご覧になった方も多いのではないでしょうか。

いくつかのバージョンがありますが、今回は《もう一つの世界002》(2014年)を展示しています。窓際に置かれたいくつものパソコンやアイパッドなどの画面に、切り抜かれた無数の画像が、世界各地の写真をバックに流れていきます。

実はこの作品は、ネット上でも公開されており、世界中どこからでもアクセスできます。

今回の展示でも、ネットに接続された1台のパソコンで、グーグルマップ上のピンをクリックすると、その場所の写真をもとにした作品をユーチューブを介して見ることが出来ます。

高い天井から吊り下げられたモニター上の《IMAGE DATA》(2016年)では、スライドショーで流れる無数の写真が、次第に細片に分割され、回転し始めます。画像が分割され回転を始めるとき、厚みのないはずの画像に厚みがあるような、不思議な感覚を覚えました。

写真画像や映像などの「像」は、もともと厚みを持たず、今やデジタル情報でしかないわけですが、その画像がデジタル空間ではある厚みを持ちうるような・・・、画像やデータ、物質とは何かということを、優れて感覚的に考えさせられる作品です。

そのほか、アニメーション的な手法の《the outline of everything》(2010年)も、今回はレトロなブラウン管テレビの画面で上映されています。

(写真撮影)木奥恵三

会期末6月4日(日)からの2週間、展示室にも展示を拡張するときには、広い展示室の壁面一杯に作品を投影予定です。是非、こちらもご期待下さい。

(a.ik)

「Shizubi Project 6 彼方へ 國府理・林勇気・宮永亮」

①エントランスホール・多目的室 2017年3月28日(火)~6月18日(日)

②展示室 2017年6月4日(日)~18日(日)

[休館日]毎週月曜日(ただし5/1(月)は臨時開館)

[開館時間]10:00~19:00

[入場料]無料

※多目的室は、4/16(日)、5/6(土)、5/7(日)、5/20(土)ほか、イベント実施時にはご鑑賞頂けません。

-

2017年04月30日 Shizubi Project 6 彼方へ ① 國府理

3月28日から、美術館エントランスホール・多目的室で「Shizubi project 6 彼方へ 國府理・林勇気・宮永亮」(6/18まで)が始まっています。遅ればせながら、展示風景をシリーズでご紹介します。

「私が乗り物を作りたかったのは、それを手に入れれば、どこかへ行けると思ったから」

國府理さんの《プロペラ自転車》1994年と、《Sailing Bike》2005年は、そう語った作家の初期の代表作です。天井が高く、白を基調としたエントランスの壁と窓辺に、美しく、静かに佇んでいます。

独自の設計思想と、職人的な技術を持った作家の手から生まれた作品は、フレームの隅々まで研ぎ澄まされた感覚と仕上げへの拘りが行き渡り、今にも走り出しそうです。

(写真)撮影:木奥恵三

1970年生まれの國府理さんは、2014年、青森県での個展開催中に不慮の事故で亡くなりました。享年44。昨日4月29日はそのご命日でした。多くの人が驚き、悲しんだその突然の死から3年、作品は変わらず私たちの想像力に力を与えてくれます。

会場では、若き日の國府さんが仲間と帆を張った自動車《Natural Powered Vehicle》2004年で旅するドキュメンタリー映像も流れています。こちらはYouTubeでもご覧いただけますので、是非どうぞ。https://www.youtube.com/watch?v=Y6KmV6TGpcE

展示は6月18日(日)まで。6月4日(日)からは、エントランスホール・多目的室に加えて、林勇気さん、宮永亮さんの映像作品で展示室にも拡張します。

また、展示室では、「アルバレス・ブラボ写真展 メキシコ、静かなる光と時」(5月28日(日)まで)を開催中。100年を生きた20世紀を代表する写真家の日本では初めての大規模な回顧展、モノクロームの美しいプリントが多数並んでいます。是非、合わせてご覧ください。

(a.ik)

-

2016年06月29日 静岡市まちかどコレクション ワークショップ「”フォトモ”で再現 静岡の”まちかど”」開催のお知らせ

ワークショップのお知らせです。

美術家・写真家の糸崎公朗さんを講師に招き、

みんなで静岡のまちを歩いて撮った写真をもとに、

立体的に”まちかど”を再現する作品「フォトモ」をつくるワークショップです。

実施日:7月23日(土)・30日(土)

対象:中学生以上24名

詳細はこちら

「フォトモ」・・・聞きなれない言葉ですよね。

フォトグラフ(写真)+モデル(模型)の造語で、

写真を立体的に組み立て、3次元化する手法のことです。

糸崎さんは、路上を歩きながら街並みを観察するのが大好きで、

カメラを片手に、よく街歩きをされるそうです。

1枚の写真では、路上の面白さを撮りきれないと感じた糸崎さんは、

その面白さを丸ごと表現するために、

この「フォトモ」という表現にたどり着いたのだそう。

1枚の写真では到底表現しきれない、

現実以上にリアリティを感じさせる「フォトモ」。

そこからは、被写体となった場所の空気感や時間の流れ、

そして、制作者ひとりひとりの世界観をも感じることができ、

いつまでも見入ってしまいます。

「なんだか難しそう」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、

ユーモアあふれる講師の糸崎さんの指導により、

どなたでも楽しみながら「フォトモ」で作品がつくれますのでご安心を!

実は静岡市美術館では今までに2回、フォトモワークショップを実施しています。

初回は静岡市美術館が開館したばかりの2011年。

なんと5日間・計25時間かけ、参加者一人一人が街歩きをし、

撮影した写真を素材に、静岡の街並みをフォトモで再現しました。

■ワークショップの様子■

2011/01/16 ワークショップシリーズVol.4 糸崎公朗「フォトモで作ろう!静岡の街」

https://shizubi.jp/blog/2011/01/vol4.php

2011/02/19 ツギラマ・フォトモ作品、展示します!

https://shizubi.jp/blog/2011/02/post-31.php

2011/03/06 ツギラマ・フォトモ作品、展示中です!

https://shizubi.jp/blog/2011/03/post-32.php

2回目は「国宝・久能山東照宮展」にあわせ、

久能山350年祭当時の絵葉書や古写真などを題材に、

なつかしい静岡の街並みをフォトモで再現しました。

■ワークショップの様子■

2014/11/8 【国宝・久能山東照宮展】フォトモワークショップのご報告&作品展のお知らせ

https://shizubi.jp/blog/2014/11/post-142.php

皆様のご参加、お待ちしております!

ワークショップの詳細・お申し込み方法はこちら

(m.y)

-

2015年08月13日 開館5周年記念コラボビール、完成間近!!(後篇)

“完成間近”と題した本ブログでしたが…

申し訳ありません、実は既にビールが完成してしまいました!!

去る8月10日には、一般発売に先駆けて、各マスコミや関係者を対象とした「完成お披露目会」を開催しました。

AOI BREWINGの満藤社長、高醸造長をはじめ、当財団の望月専務理事、静岡音楽館の山村館長、静岡市美術館の田中館長、そして静岡商工会議所の熱川専務理事(実は、音楽館開館当時の副館長!)が、AOI BREWING併設ビアバー「BEER GARAGE」に集合。

皆様から御挨拶や祝辞をいただいた後・・・いざ、カンパーーーイ!!!

ビールについて語る高醸造長と生まれたてのビールたち

記者の皆様、暑いなかありがとうございました!

私も試飲させていただきましたが、両ビールともホントに!おいしいです!!

しかも、ある意味対照的な両館のキャラクターがばっちり際立っている…!高醸造長曰く、「イメージでビールを作るのは難しい」とのことですが、とても良い出来栄えに、両館長もたいへんご満悦なご様子でした。

さて。

すっかり遅ればせながら…といった感じではありますが、前篇に引き続き今回は、各ビールの特徴や、博学多識な高醸造長によるネーミングの由来などについて、詳しくご紹介します。

それではまず、静岡音楽館AOI(以下、本文中では「音楽館」)からご紹介。

■静岡音楽館AOI開館20周年記念エール「ホルツノーテンシュレッセル(アルト)」

音楽館からイメージされた「アルト」は、ドイツ・デュッセルドルフ市発祥の古典的なビアスタイルで、直訳すると”古いビール”。といっても決してビール自体が古いわけではなく、これは、現在世界中で一番作られている下面発酵ビール(ラガー)に対して、それ以前のビールの主流であった上面発酵ビール(エール)の伝統的製法で作られていることに由来します。

濃褐色の見た目から、一見重そうなイメージを抱きがちですが、飲んでみると想像以上に飲み口すっきりで、思わず「!」。3種類のドイツ産ホップがばっちり効いているので、すっきりの直後、すぐさましっかりとした苦味が迫ってきます。このど真ん中ストレートな味わいは、いかにも”優等生タイプ”と言った印象。音楽館のコンサートの余韻に浸りながら飲むにもふさわしい、とても品格ある仕上がりです。

ビールの温度とともに変わる味わいの変化もおもしろい。焙煎したモルト(麦芽)のほんのりとした香ばしさに包まれ、コク深いのにスイスイ飲める…優等生とはいえ、これは少々危険なビールかもしれません(笑)高醸造長が命名した「ホルツノーテンシュレッセル」という名前は、 “木製の音符”というニュアンスのドイツ語。

「音楽の都ウィーンの楽友協会ホールに似た残響音設計になっている音楽館は、ふんだんに使われた木材の温かなぬくもりを感じる素敵なステージと、シンプルかつ落ち着いた豪華さを持つホールです。そこからイメージして閃いたのが”木製の音符”でした。」

音楽館のイメージに、なんともぴったりなネーミングです。

いつか、こんなビールを音楽館のバーカウンターでも味わってみたいものです…♪

さて、続いては、静岡市美術館のビールをご紹介!

■静岡市美術館開館5周年記念エール「月白風清(フレンチセゾン)」

「セゾン」は、ベルギー南部及びフランス北部でつくられるビアスタイルです。もともと夏の農作業の際、水がわりに飲まれていたもので、夏に飲むために決まった季節(農閑期)に仕込みをしていたことからセゾン(シーズン)ビールと呼ばれるようになりました。

実は明確なレシピが規定されているわけではなく、地方や醸造所によっても味の違いが大きく異なる、幅の広いスタイルのビールです。

「セゾン」といえば、ベルギーセゾン酵母を用いた”ベルジャンセゾン”が一般的ですが、今回は当館の”お洒落感”を出したいと、極めて希少なフレンチセゾン酵母を使用して、あえての「フレンチセゾン」に。小麦を使って、ややマイルドな飲み口に仕上げました。

こちらはやや白味がかったゴールデンイエロー。まず印象的なのは、コリアンダーや柑橘系ハーブが醸し出す華やかな香り。そして、一口飲んでみると…、やっぱり「!!」。

“すっきり””爽やか”な第一印象に続くのは、やや複雑で、芳醇な風味。絶妙な調和を保ち、徐々に喉奥に広がります。このビールには、当館の開館5周年にちなみ、5種類のハーブスパイス、そして贅沢にも5種類のホップが使用されています。

しかも、使用したホップは、パール、サファイヤ、オパールなど、いずれも煌めく宝石の名前。

5種類ものホップを使うのは、通常「あまりやらない」ことだそうですが、高醸造長の大奮発のおかげもあって、香りや味わいの奥行きや広がりが半端ない、とてもエレガントなビールに仕上がっています。この「フレンチセゾン」に命名された「月白風清」(げっぱくふうせい)という言葉は、中国・宋代一の詩人と謳われた蘇軾の長文の一節。高醸造長の好きな言葉のひとつでもあるそうです。

「白くこうこうと輝く月明かりに照らされた青白いモノトーンの世界が、白を基調にした静岡市美術館のイメージと重なります。そして夜の静寂にそよぐ秋風のごとく香るさわやかなセゾンの香り…。今年の立秋は8月8日、季節的にもぴったりです。」

音楽館がドイツだから、こっちはフランスか…?!と思いきや、こちらはいとも上品な四字熟語と来た(笑)

醸造長のハイセンスぶりに、平伏です!

…と、ご紹介ばかりが長くなりましたが、

「ホルツノーテンシュレッセル」と「月白風清」。

皆様への初お目見えは、いよいよ今週末8月14日(金)!

8月16日(日)までの3日間、静岡市中央商店街で開催される「第53回静岡夏祭り 夜店市」にて特別先行販売いたします。

小梳神社前の「静岡市文化振興財団」ブースに、ぜひお立ち寄りください。その後、8月17日(月)からは、アオイビール取扱店舗でも順次開栓予定ですが…!

残念なことにこれらのビール、今回は何せ”特別限定醸造”していただいたものですから、各450リットル、計900リットルのビールがなくなってしまえば、その場でもちろん「売り切れ御免」となります。

全国初、世にも珍しいコラボビールで、しかも今しか飲めない”特別限定醸造”!!

そうと聞いては、ほら。あなたはもう飲まずにはいられないはず…(笑)

さてさて、あなたは、音楽館の「アルト派」?それとも、市美の「フレンチセゾン派」?

ぜひ、飲み比べも楽しんでくださいね。

一期一会のこの機会、皆様ぜひお飲み逃しなく!!

セゾン越しにセゾンを味わう醸造長(笑)

「おいしいって言ってもらえてほっとした…」

ご尽力いただき、心から感謝です!

(m.m)

HOMEBLOG