-

2011年06月26日 学芸員のつぶやき どうしてこんなにコパー作品に惹かれるのか②

お陰様で、入館者も1万6千人を超えました。

北は北海道から南は沖縄まで、こちらがびっくりするような遠いところからわざわざ来て頂いた方や、

東京展など他会場ですでに見たけれどもう一度、という方など、熱心な方がたくさん、ありがとうございました。

さて、終了間際ですが、コパー作品の力に触発されて、もう1回だけつぶやきを。

前回、コパーの不思議な形について、それが轆轤挽きを基本に作られていることをご紹介しましたが、

轆轤はコパーにとって特別な道具でした。

ほとんど自身の言葉を残さなかった(最晩年に綴ったまとまった草稿も、亡くなる直前に、妻のジェーンさんに全て焼き捨てさせたという)コパーですが、

1969年のヴィクトリア&アルバート美術館での展覧会に寄せた、貴重な一文のなかで、

「――私の関心は、実験や探検にあるのではなく本質を引き出すことにある。

ろくろは簡潔さを要求し限界を決定づけ、勢いと連続性を与える。――」

と述べています。

轆轤挽きにより生まれた形を組み合わせたコパーの形には、どこか、円や球といった、

幾何学的な形への志向、洗練を感じます。それは、ギリシャ・ローマはもちろんエジプトやメソポタミアなど

古代から地中海世界に連綿と流れるものではないか――、

もちろん、こんな壮大な話を跡付ける知識もないのですが、コパー作品の不思議な魅力を前にしばしそんな空想を・・

轆轤は、人の手で、整った円形を生み出すことが出来る点で、人間にとって画期的な道具だったと思いますが、

完全な円や球といった幾何学的形態は、人間の精神が生み出す抽象的な観念であって、自然には実在しないものです。

(自然は不定形であり、特に生命の生み出す形には、不思議な無理数、黄金比が潜んでいることは良く知られています。)

コパーは、ドイツ生まれのユダヤ人で、生涯の大半を過ごしたのも、

若き日にナチスから逃れて亡命したイギリスの地でしたから、出自的には地中海というよりむしろ北方ですが、

大英博物館で見た、古代エーゲ海に栄えたキクラデス文明の、抽象的な石像に強い感銘を受け、

また、20世紀の彫刻家ブランクーシを敬愛していました。

西欧モダニズムに流れる、地中海的な形の洗練、抽象に向かう精神―――

しかし、完全な幾何形体を作るなら、それこそ今の時代、機械の方が精密に出来るわけですが、

轆轤という古い道具を使って、土と手から生み出された、厳密さを欠くはずのコパーの形に、

いやそれだからこそ、何千年にも渡る形と精神の洗練=イデアの影を見る・・・、

寡黙で静謐なコパーの形は、いろんな空想を誘います。

(a.ik)

-

2011年06月09日 「親子で陶芸!~土を焼くと、ちがうものになーる~」

去る5月5日(木・祝)、現在開催中の「ハンス・コパー展‐20世紀陶芸の革新」の関連イベント「親子で陶芸!~土を焼くと、ちがうものになーる~」を開催しました。

講師は静岡市清水区在住の陶作家、本原玲子さん。

このイベントは小学生とその保護者を対象とした陶芸入門ワークショップで、こどもの日の記念に!と7組15名の親子にご参加頂きました。

冒頭、本原さんが静岡市内の山で土を採取して成型し焼成、器が完成するまでを収めた映像を流しました。子ども達はもちろん、お母さん達も、身近なところにある土を使って器ができることに興味深々の様子でした。

さて、制作するものは、器の基本のカタチ、”植木鉢”です!

まずは土台から。粘土板をめん棒で平らにして、竹ヘラでまるーくカットして…

粘土をヒモの様にながーくのばして、丸く積み上げていきます。

随分高く積み上がりました!

木しゃもじ登場! パンパン叩いて、カタチを変形させます。

出来あがった”鉢”を飾り付けてきます。

粘土板からカタチをくり抜いて、粘土を液状にした”どべ”をつけて、貼り付けて…休憩もかね、開催中のハンス・コパー展を皆で鑑賞。

リフレッシュした所で、仕上げの下絵具を塗っていきます。

どんな風に仕上がるか、焼き上がるまでのお楽しみです!ワークショップ中、みんな作業に没頭する姿が印象的でした。

お母さん方も、自分の作品づくりに夢中!子どもが話しかけてもちょっと上の空(笑)?「親子で作品の雰囲気が似ますね~」と講師の本原さん。

やっぱり親子、作品たちにも見えない絆が…^^後日、本原さんの工房で焼いて頂いた作品たち。みな無傷で灼熱をくぐり抜けました。

どれも個性豊かな”植木鉢”です。参加者の皆さんには作品と共に、土と植物の種をお渡ししました。

どんな植物が育つか、楽しみですね!

(s.m)

-

2011年06月08日 学芸員のつぶやき どうしてこんなにコパー作品に惹かれるのか①

ハンス・コパー展も残すところ3週間を切りました。(6/26まで)

昨年より、日本各地を巡回した日本で初めての回顧展も、ここ静岡会場が最後です。

今回は、名残を惜しんで、コパー作品へのオマージュを、一ファンのつぶやきとして。

コパーの作品を見ていると、多くの人と同様、そのシンプルながらも不思議な形に強く惹かれます。

コパーの形は、轆轤(ろくろ)を挽いて作った、いくつかのパーツを組み合わせて作られています。

この技法は、「合接(ごうせつ)」と呼ばれ、古くはクレタ島の陶器や日本の須恵器などにも見られるものですが、

現代ではこの技法を使って制作している作家はきわめて稀とのこと。

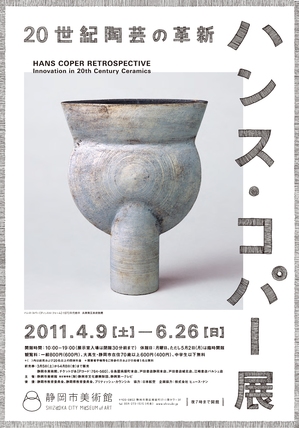

例えば、今回のポスターやチラシの作品は、円盤状のお皿を2枚合わせ、縦にして、

例えば、今回のポスターやチラシの作品は、円盤状のお皿を2枚合わせ、縦にして、下部に別の円筒形のパーツをつなぎ、上部にもう一つ、鉢を扁平につぶしたような形をつないで作られています。

ろくろは、「中空の容器」つまり「器」を作る技術であり、その意味で陶芸に本質的な技術です。

(お皿も平たいけれど、”中空”と言えば”中空の容器”です。)

コパーは、生涯、その「器」を作る技術を使って作品を制作しました。

「異質なフォルムの唐突な結合が、瑞々しい美しさを作りだしている」と評されるその形は、

「彫刻的」であり、「建築的」ですらありますが、コパー自身は、生涯、自分は彫刻家ではなく

陶芸家だと、「器(pots)」を作っているのだと考えていたといいます。

(コパーは、若い頃、ルーシー・リーのもとで陶芸に出会う以前には、彫刻家になりたいと考えてもいたのですが・・)

実際、コパーの作品は、どんなに独創的な形のものも、ポットや花器など実用性を備えています。

今回展示している作品の中にも、個人の所蔵者からお借りしたもので、中に花びらが残っているものがあり、

花器として使われていた跡の残るものもありました。

以上は、今回の展覧会カタログに掲載された、兵庫県立陶芸美術館の乾由明館長のテキストによっています。

乾館長は、テキストの中で、コパーは、”「器」でありながら、「器らしさ」の概念の限界を拡張した、

そのことが陶芸を、彫刻や建築と同等の意味と重さを持つ現代の芸術たらしめたのだ”と述べています。

ほかにも、このテキストには、館長が40年余り前に、生前のコパーに直接会った時の印象や、

波乱に富んだ彼の人生を含め、コパーとその作品を巡る深い思索が、分かりやすく説得的に語られていて、

日本語で読める数少ないコパーについての評論として、お勧めです。

a.ik

-

2011年06月05日 親子で楽しむギャラリートーク&ギャラリートーク

ハンス・コパー展の関連イベント

「親子で楽しむギャラリートーク」と「当館スタッフによるギャラリートーク」

を実施しました。

「親子で楽しむギャラリートーク」は、開館記念展の「ポーラ美術館コレクション展」でも開催しましたが(その時の様子)、

こちらは、通常のギャラリートークとは少し異なり、

美術に初めて親しむ子どもたちや、

子どもと一緒にきてもどう見ていいかわからない…

と思っていらっしゃる保護者の方に向けて実施し始めたプログラムです。

正直なところ、ハンス・コパー展もそうですが、陶芸の展覧会は、

はじめて美術館に来た子どもたちにとっては少し難しい展覧会かもしれません。

今回は、簡単なアンケート配って答えてもらうことからスタートしました。

上の写真のように集まって、みんなの感想を聞いたり…。

そのあと、陶芸の作り方を説明したり…。

展覧会の内容に併せたプログラム内容になるのも、この親子トークの面白いところの一つです。

参加してくれた子には、”コパー展の”「鑑賞マスター認定証」を配りました!

参加してくれた子には、”コパー展の”「鑑賞マスター認定証」を配りました!この「親子で楽しむギャラリートーク」は

6月18日(土)10:30~11:30

にもう一回行いますので、是非ご参加ください!

また、通常のギャラリートークも会期中あと2回行われます!

また、通常のギャラリートークも会期中あと2回行われます!6月11日、25日(いずれも土)14:00~

こちらもご参加ください!

(a.i)

-

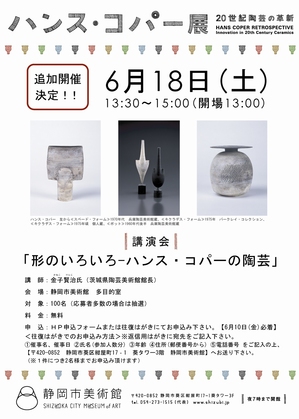

2011年06月05日 ハンス・コパー展 追加講演会のお知らせ

ハンス・コパー展の追加講演会が開催されることになりました!

お申込み〆切は6月10日(金)になりますのでお早めに⇒こちらからご応募できます

講 師 : 金子 賢治氏 (茨城県陶芸美術館館長)

会 場 : 静岡市美術館 多目的室

対 象 : どなたでも 100人 (応募者多数の場合は抽選

料 金 : 無料

申 込 : HP申込フォームまたは往復はがきにて【6月10日(金)必着】

<往復はがきへの記載事項>

① 催事名、催事日時

② 氏名(参加人数分)

③ 年齢

④ 住所(郵便番号から)

⑤ 電話番号

と、返信面に宛名をご記入の上、

静岡市美術館【〒420-0852静岡市葵区紺屋町17-1葵タワー3階】までお送り下さい。

(※1件につき2名様までお申込み頂けます) -

2011年06月03日 ワークショップ「あたらしい形との出会い」

5月22日(日)、現在開催中の「ハンス・コパー展-20世紀陶芸の革新」の関連イベントとして、

ワークショップ「あたらしい形との出会い」を開催しました。陶作家の本原玲子さんを講師に招き、ハンス・コパー作品の形のおもしろさ、不思議さを、

土を触りながら探ります。まずは講師の本原さんが、さまざまなティーセットの写真を見せながら、

「ポットやカップは、いくつかのパーツが組み合わさって出来ているんですよ。

ポットの口の部分もろくろで引いて、こうやって…」と絵を描きながら説明してくださいました。普段使っているポットやカップ。

どうやって作られているか、改めて考えてみると面白い!なぜ、カップやポットの形の成り立ちを学んでいるかというと…

今日は粘土で小さなティーセットをつくるからです!用意されている粘土は、ゴルフボール大のものが二つ。

この粘土から、カップやソーサー、ポットをつくっていきます。本当に…小さい!

皆さんの手から生まれた小さな小さなティーセットがこちら。

次に、休憩をかねてみんなで展覧会を鑑賞しました。

「コパーの作品は、いくつもの形が組み合わされてできているんです。」

本原さんの解説を伺いながら、コパー作品の形の面白さ、不思議さに触れた参加者の皆さん。実は、本日のワークショップ、ここからが本番です!

展覧会鑑賞を終え、ワークショップ室に戻ると…

「皆さんが作ったティーセットを解体します!」と本原さん。実は、今からティーセットのパーツの組み合わせを変え、新しい形をつくるのです。

ソーサーとソーサーをくっつけたり…

ポットの上にカップを乗せたり…そして、こちらが生まれ変わった作品たち。

写真の左下に写っているのが、生まれ変わる前の姿です。「まさか、ティーセットがこんな形に生まれ変わるとは!」

「新しい形との出会い」に、参加者の皆さんもびっくり。コパー作品の独特な形は、ろくろで成形された別々の形をつなぎ合せることでできています。

この手法は「合接」と呼ばれ、1960年頃からコパーが多用した技法です。展覧会をまだご覧になっていない方はぜひ、

コパー作品の不思議な形を見にいらしてください!(m.y.)

-

2011年06月01日 コパー展関連イベント スライドトーク

「ハンス・コパー展-20世紀陶芸の革新」が始まってあっという間に

6月になってしまいました。

ブログの更新も滞ってしまいましたが、会期中に行われた関連イベントを2つ、

簡単にですがご報告いたします。

4月23日(土)には、スライドトーク「イギリスのスタジオ・セラミックス」が行われました。

講師は陶作家の本原玲子さん。

本原さんは、イギリスに留学して現代陶芸を学ばれ、

本原さんは、イギリスに留学して現代陶芸を学ばれ、現在は静岡市に自宅兼アトリエを構えていらっしゃいます。

イギリスで学ばれた現代陶芸の源流になっているのが、ルーシー・リーやハンス・コパーであり、

今回は、制作者の立場から日本とイギリスの陶芸の違いをお話していただきました。

お話の中でも特に興味深かったのが、イギリスの陶芸はとても「科学的」だということ。

ルーシー・リーが釉薬の研究を熱心に行っていたことは有名ですが、

陶芸家の釉薬レシピ(配合)は本にまとめられて、世に出回っているそうです。

それとは対照的で、日本での釉薬の扱われ方は、窯元によって語り継がれる「秘伝」というイメージ。

本原さんが、「科学や数学の世界のように、どんどん研究成果を公開して、新しい理論を提唱していくようなもの」

とおっしゃっていて、なるほど!と思いました。

トーク中には、本原さんの釉薬のテストピースを見せて頂いたり、

トーク中には、本原さんの釉薬のテストピースを見せて頂いたり、土を使って小さな器をササッと作って見せて下さったりと、

飽きさせないトークであっという間の一時間でした!

さらにトーク終了後は、展示室に場所を移動して本原さんによるギャラリートークを行いました。

同じ作り手からの目線でコパーの作品を語っていただきました!

こちらは自由参加でしたが、多くのお客様にご参加頂きました。

ありがとうございました。

2本目のイベントは、ゴールデンウィークのはじまりの4月29日(金・祝)に行われた

2本目のイベントは、ゴールデンウィークのはじまりの4月29日(金・祝)に行われたスライドトーク「ハンス・コパー展ができるまで」。

講師は本展企画協力者の西マーヤさん。

西さんはトニー・バークス著『ハンス・コパー』を翻訳され、

(日本語で読めるものは、あと今回の展覧会図録の2冊だけです!)

2002年、2006年に日本で行われたルーシー・リー展も企画された方です。

展覧会では紹介しきれなかった作品や資料写真を紹介しながら、

今回の展覧会の見どころや、コパーの奥さまとのエピソードもお話していただきました。

そうなんです!

西さんはコパーの奥さまや、コパーと親しかったコレクターの方との親交もあるのです。

トークの中でも触れられていましたが、展覧会でもご覧頂けるこの作品

コパーの奥さまが、ご所蔵のなかでも「もっとも美しいと思う作品」だそうです。

コパーの奥さまが、ご所蔵のなかでも「もっとも美しいと思う作品」だそうです。今回の日本での展覧会のために特別に貸し出してくださったポットです。

写真では伝わりにくいですが、そのフォルムも、表面の仕上げも本当に繊細な作品です。

西さんのお人柄あってこそ、日本で観れる貴重な作品の一つです!

この作品以外にも、展覧会に出品されているほとんどの作品が、

イギリスのもの、個人所蔵家のものになります。是非会場でご覧ください!

(a.i.)

-

2011年04月26日 ハンス・コパー展 はじまりました!

「ハンス・コパー展-20世紀陶芸の革新」が始まり、

早2週間が経ちました。

更新が遅くなってすみません…。

この展覧会は、イギリスを代表する陶芸家ハンス・コパー(1920-1981)

の生涯と芸術を紹介する、日本で初めての回顧展です。

→展覧会の詳しい内容はHPをご覧ください。今日は会場の様子を少しだけご紹介します。

「陶芸作品って鑑賞するのが難しい…目利きのある人にしかわからない世界かも…?」

「陶芸作品って鑑賞するのが難しい…目利きのある人にしかわからない世界かも…?」と思っていた私ですが、

コパーの作品を初めて観たとき、一つ一つの完成度の高さや

その彫刻的な佇まいに震えるほど感動してしまいました。

そして、何度観ても飽き足りない、そのフォルムの美しさも必見です。

揺らぎのない形は、陶芸の美を追い求めたコパーの美意識の結晶ともいえますが、

決して無機質なわけではありません。

今回は、さまざまな角度から作品をご覧頂けるように展示してますので、

是非会場で本物をご覧いただければと思います。

この展覧会で初めて、コパーの作品と出会うお客様も多いかと思います。

ゆっくりと、コパーの作品を堪能してください↑こちら、展示室のなかで一番のオススメの場所です。

真ん中の椅子に座ってコパーの作品に包まれてみてください。

この展覧会、日本国内を巡回し、当館が最後の会場になります。

コパーの作品をこれだけまとめて見られるのは、めったにない貴重な機会です。

コパーが陶芸をはじめるきっかけとなったルーシー・リーの作品も約20点展示されています。

6月26日(日)まで開催しております。是非ご来館ください!

(a.i)

-

2011年03月31日 次へ向けて準備中・・・

「棟方志功 祈りと旅」展が、3月27日(日)に無事閉幕を迎えました。

多くの方にご来場いただき、本当にありがとうございました。

現在、美術館は4月9日(土)から始まる「ハンス・コパー展 -20世紀陶芸の革新」に向けて準備中です。

棟方志功の大きな作品で埋められていた展示室も、作品を撤去し、お掃除をして、今ではすっかりコパー展仕様です。

什器も次々と運ばれてきます。写真はコパー展用の展示台です。

棟方展担当としては、まだ心に少し余韻が残っているのが本音のところ。でも、展覧会は待ってはくれません。

タイトルが示す通り、次はイギリスの陶芸家をご紹介する展覧会です。

会期も長いので、ぜひ一度、ご来館していただければ幸いです。

(R.A)

HOMEBLOG