-

2025年03月14日 「北欧の神秘」展、来場1万人を達成!

3月13日(木)に「北欧の神秘―ノルウェー・スウェーデン・フィンランドの絵画」の来場者が1万人を達成しました。

1万人目のお客様は、富士市からお越しのお二人。

ふだんは県外の大学に通学しているそうで、地元に帰って来たタイミングで当館にお越しいただきました。「美術館は好きでよく行くけれど、北欧の絵画を鑑賞するのは初めて。なかなかない機会なので楽しみ」とお話しいただきました。and more

-

2025年02月15日 【ワークショップレポート】ひな祭りの準備をしよう!

2/11(火・祝)に、暦とあそぶワークショップ vol.28「ひな祭りの準備をしよう!」を開催しました。

祭事や年中行事をとおして季節を感じ、それをかたちにする暦とあそぶワークショップシリーズの第28弾。

今回はひな祭りの由来を学びながら、ひな人形の最初の形である立雛(たちびな)の例を参考に、親子や夫婦など2人一組で一対のオリジナル“立雛”を制作しました。

-

2025年01月21日 【ワークショップレポート】新年を彩る和綴じ本をつくろう

1/13(月・祝)に、暦とあそぶワークショップ vol.27「新年を彩る和綴じ本をつくろう」(午前の部・午後の部)を開催しました。

祭事や年中行事をとおして季節を感じ、それをかたちにする暦とあそぶワークショップシリーズの第27弾。

今回は新年にあわせ、和綴じ本(仕上がりA5サイズ・1人2冊)を手づくりしました。和綴じ本(和装本)は、中国から伝来し、日本で古くから行われている装幀方法による本。

今回は和紙、でんぷんのり、麻糸、こよりといった素材を用い、「四つ目綴じ」という基本的な綴じ方で制作しました。表紙と裏表紙のほか、見返し、角布(本の背の角を包む布。今回は和紙を使用)も自分の好きな色を選びます。

-

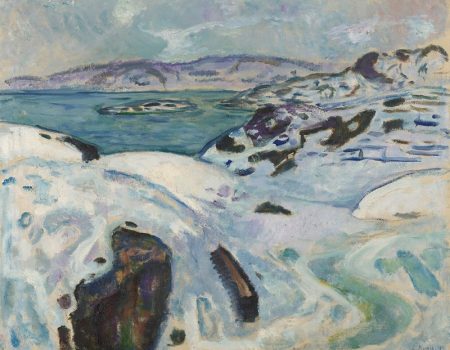

2025年01月19日 北欧の神秘/ザ・マジック・ノース

北欧の画家と言えば、日本ではノルウェーのエドヴァルド・ムンク(1863-1944)が最もよく知られていることでしょう。

ムンクの代表作である≪叫び≫(1893年、ノルウェー国立美術館蔵)は、本展では出品されませんが、耳を覆う人物の背後にはノルウェー特有のフィヨルド(氷河の浸食によって入り組んだ湾)が描かれています。

「自然を貫くような叫びを感じた」とメモを残していたムンクですが、北欧の画家たちにとって気象や風土が育んだ特有の自然風景は自国らしさの象徴であるだけでなく、内面世界ともつながり、インスピレーションの源となりました。

エドヴァルド・ムンク《フィヨルドの冬》1915年

油彩・カンヴァス ノルウェー国立美術館

Photo:Nasjonalmuseet/Børre Høstland -

2024年12月26日 【ワークショップレポート】しずびチビッこプログラム(キース・へリング展)

12/21(土)にしずびチビッこプログラム(キース・へリング展)を開催しました。

しずびチビッこプログラムは小さな子ども達のためのアート体験プログラム。

お子さまがプログラムを体験中、保護者の方には展覧会(今回は「キース・へリング展」)をご覧いただきます。今回は2歳から6歳の子どもたちが、キース・へリングが用いた技法や表現を参考に、シルクスクリーンでエコバックをつくりました。

はじめに展覧会出品作品をモニターで鑑賞したら、制作スタート!

キース・へリングの表現を参考に、静岡市美術館のロゴマークと、動きを表すアクションラインを配置します。

-

2024年12月24日 「キース・へリング展」来場1万人を達成!

12月24日(火)に「キース・へリング展 アートをストリートへ」の来場者が1万人を達成しました。

1万人目のお客様は、静岡市内からお越しのご家族です。

息子さんが通う小学校も冬休み期間に入り、思い出になればとご家族でご来場くださいました。

展覧会をご覧になり、明るい色合いの作品の中に強いメッセージ性があることや、

キース・へリングが亡くなって30年以上が経つけれども、今も色あせない人気があると感じた、とお話しいただきました。

-

2024年12月18日 【ワークショップレポート】銅版画でクリスマスカードをつくろう

12/1(日)、12/8(日)に、プレゼントワークショップ vol.42「銅版画でクリスマスカードをつくろう」(子ども編・大人編)を開催しました。

今回はクリスマスにあわせ、銅版画家の武田あずみさんを講師に招き、エッチング*の技法を用いてクリスマスカードを制作しました。

*銅板等を酸で腐蝕する凹版技法の一種。表面に耐酸性の防蝕膜をつくり、その上からニードル等で膜を除きながら線を描く。腐蝕液にひたすと、膜がついていない部分が腐蝕されて凹版ができる仕組み。今回は油性ペンで描いた部分を防蝕膜とし、表面に凹みをつけるディープエッチングも行いました。

まずは下絵を描き、銅板に転写します。

-

2024年12月13日 「Art to the Streets 1980年代と現在のキース・ヘリング」(対談)を開催しました!

12月7日に、「キース・へリング展」の関連事業として、対談イベント「Art to the Streets 1980年代と現在のキース・ヘリング」を開催しました。

キース・へリングに直接取材した経験を持つ美術評論家の村田真さんと、中村キース・ヘリング美術館ディレクターのHirakuさんを講師に招き、1980年代から今日におけるキース・ヘリングの芸術性と評価等についてお話しいただきました。-キース・へリングへの密着取材

キース・へリングは、地下鉄の駅構内の空いている広告板に貼られた黒い紙にチョークで描いた「サブウェイ・ドローイング」で一躍脚光を浴びました。

雑誌『ぴあ』の編集部に所属していた村田さんは、姉妹誌『Calendar』のために1982年の暮れから83年の年明けにかけて、ニューヨークでヘリングを取材されています。取材時の貴重な写真をスクリーンに映しながら、ニューヨークの街並みの印象や、取材時のエピソードをご紹介いただきました。and more -

2024年12月01日 「アートはすべての人のために」

単純明快な線と鮮烈な色彩で描かれた人や動物たち―ポップでコミカルな作風が世界中で親しまれ、アンディ・ウォーホル、ジャン=ミシェル・バスキアらとともに1980年代ニューヨークのアートシーンを牽引したキース・ヘリング(1958-1990)。彼が一躍脚光を浴びるきっかけとなったのは、80年代初頭にニューヨーク地下鉄駅構内の使用されていない広告板を使ったサブウェイ・ドローイングと呼ばれる落書きでした。

自らの作品を多くの人に見て欲しいという想いから公共空間での活動をスタートさせたように、芸術は特別な場所ではなく大衆の日常にこそあるべきだと考えたヘリングは、反戦、人種差別の撤廃、エイズ予防啓発など社会問題に対する様々なメッセージも作品に介在させて発信。世界中で壁画制作やワークショップを展開したほか、自身がデザインしたグッズを販売するポップショップを開設し、全ての人にアートを届けられるよう取り組みました。

-

2024年11月09日 【ワークショップレポート】しずびチビッこプログラム(「写真をめぐる100年のものがたり」展)

11/4(月・祝)にしずびチビッこプログラム(「写真をめぐる100年のものがたり」展)を開催しました。

しずびチビッこプログラムは小さな子ども達のためのアート体験プログラム。

お子さまがプログラムを体験中、保護者の方には展覧会(今回は「写真をめぐる100年のものがたり」展)をご覧いただきます。今回は2歳から6歳の子どもたちが、箱形のカメラづくりに挑戦。

感光紙を用い、撮影、現像までを行いました。

HOMEBLOG