序章 ジャポニスム――光琳、型紙、そして浮世絵

ミュシャはパリで、オルリクはミュンヘンやウィーン、ロンドンやパリでジャポニスム(日本趣味)に触れました。この章では19世紀後半のヨーロッパにジャポニスムを引き起こした代表的日本美術である琳派の版本、型染め用の型紙、そして浮世絵を紹介します。

葛飾北斎《冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏》1831-33年頃、

島根県立美術館、新庄コレクション(後期展示) |

|

第1章 チェコのジャポニスム

19世紀後半から、主にパリの影響を受けてチェコにもジャポニスムの波が届きました。日本美術の収集や日本への旅行が流行し、その影響は絵画、グラフィック、工芸など広範囲に及びました。

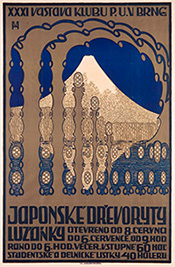

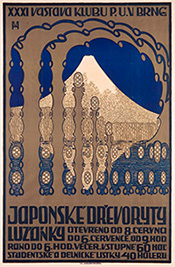

ヴァレンティン・ヘルディチカ

《「日本の版画 ブルノP.U.V.

クラブ第31回展」ポスター》1913年、

チェコ国立プラハ工芸美術館 |

|

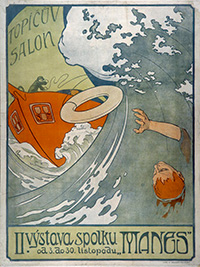

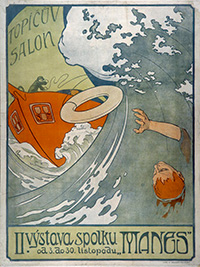

アルノシュト・ホフバウエル

《「マーネス美術家協会第2回展覧会」

ポスター》1898年、

チェコ国立プラハ工芸美術館 |

|

タヴィーク・フランチシェク・シモン

《ルンベ・ガーデンの大聖堂》1916年、

チェコ国立プラハ工芸美術館 |

|

第2章 ミュシャと日本

1900年のパリ万博は、アール・ヌーヴォー様式とミュシャによるポスター芸術の頂点を示すものでした。この万博を期に洋行した浅井忠などの画家たちはミュシャのポスターを初めとするグラフィック資料を日本に持ち帰りました。西から東へと還流するジャポニスムの刺激から「日本のミュシャ派」とも言うべき藤島武二、中澤弘光らの作品群が生み出されたのです。

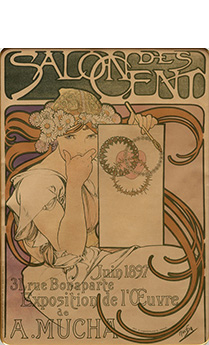

アルフォンス・ミュシャ

《「ジョブ」ポスター》1898年、

三重県立美術館 |

|

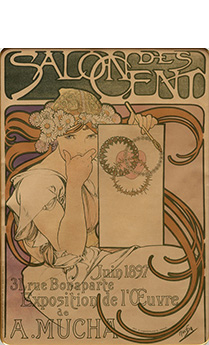

アルフォンス・ミュシャ

《「サロン・デ・サン ミュシャ作品展」

ポスター》1897年、インテック |

|

藤島武二《ヴァイオリン》

(〈音楽六題〉より)1901-06年、

ひろしま美術館(前期展示) |

|

中澤弘光《嗅(女学生)》

1905年、

三重県立美術館(前期展示) |

|

第3章 日本とオルリク

プラハ出身の画家、エミール・オルリクは1900年に来日、日本画の筆法や木版画の技法を学びました。藤島武二や長原孝太郎らと交流し、白馬会展覧会にも出品しています。オルリクは、日本ではまだ誰も試みなかった自画石版により東京の風景を描き、織田一磨らに大きな影響を与えました。また、蔵書票を初めて日本で紹介したことでも知られています。

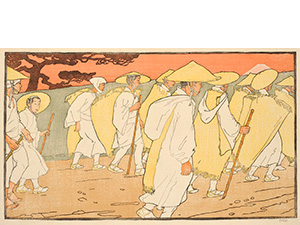

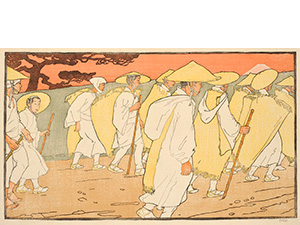

エミール・オルリク《富士山への巡礼》1901年、

パトリック・シモン・コレクション、プラハ |

|

エミール・オルリク

《築地第一ホテルの前の人力車》1901年、

パトリック・シモン・コレクション、

プラハ |

|

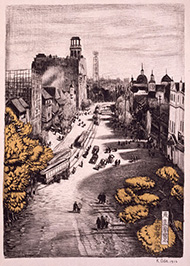

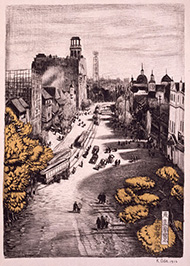

織田一磨《上野広小路》1916年、

千葉市美術館(後期展示) |

|

第4章 オルリク――日本の思い出/後継者たち

1901年に帰国したオルリクは、日本で制作した版画や、コレクションした浮世絵を精力的に発表しました。オルリクのもたらした木版画熱はヴァルター・クレムやカール・ティーマンらドイツ語圏の画家たちに受け継がれ、ヨーロッパの木版画に新たな境地が切り拓かれました。

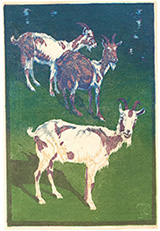

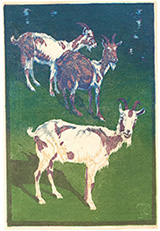

ヴァルター・クレム《ヤギ》

1907年、ダッハウ市、

ティーマンコレクション/

ダッハウ絵画館 |

|

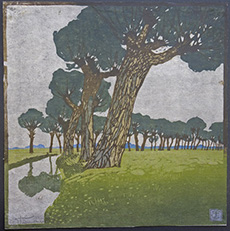

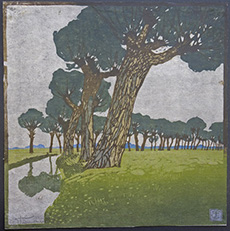

カール・ティーマン《牧草地》1907年、

ダッハウ市、ティーマンコレクション/

ダッハウ絵画館 |

|