過去の展覧会

第1章:平面と立体のあいだで きものと雛形本

近世のきものの優品やこの時期に数多く出版された雛形本などの資料を通じて平面と立体を行き来するきものの造形的特徴と多様な意匠をご紹介します。

*下の4点の着物にマウスを重ねますと部分的に拡大してご覧いただけます。

夏に着る麻のきもの

格式高く豪華なデザインに注目

格式高く豪華なデザインに注目

宮中の女性に好まれた

尾長鳥の文様

尾長鳥の文様

18世紀に流行した

風景画を描いた小袖

風景画を描いた小袖

葦や鷺のぼかし(グラデーション)は

友禅ならではの美しさ

友禅ならではの美しさ

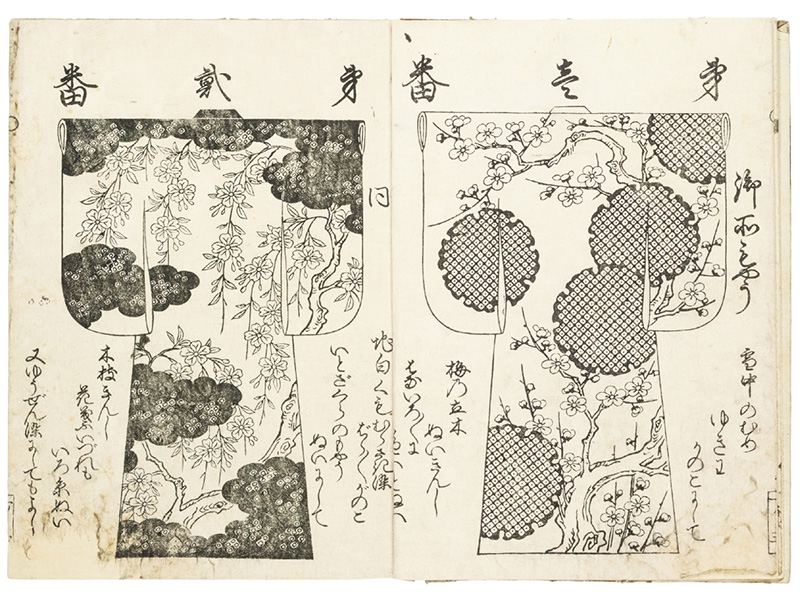

流行をいち早く!

小袖模様の雛形(カタログ)

小袖模様の雛形(カタログ)

西川祐信 画『正徳ひな形』1713年

第2章:京都画壇の日本画と下絵、染織図案

幕末頃になると形式化していたきものの意匠は、近代に入り京都画壇の画家たちが下絵を担うようになることで刷新されていきました。

幸野楳嶺、竹内栖鳳、岸派…

近代京都画壇に影響を与えた応挙の写生画

近代京都画壇に影響を与えた応挙の写生画

重要文化財 円山応挙《写生図巻(乙巻)》(部分)1770-72年(前期)

令和7年度重要文化財に指定されることが決定!

西洋絵画を思わせる空間表現に注目

明治9年フィラデルフィア万博に出品された岸竹堂の代表作

明治9年フィラデルフィア万博に出品された岸竹堂の代表作

重要文化財 岸竹堂《大津唐崎図》 1875年(後期)

京都画壇の画家が下絵を手掛けた友禅の数々を紹介

幸野楳嶺下絵

梅村景山 下絵

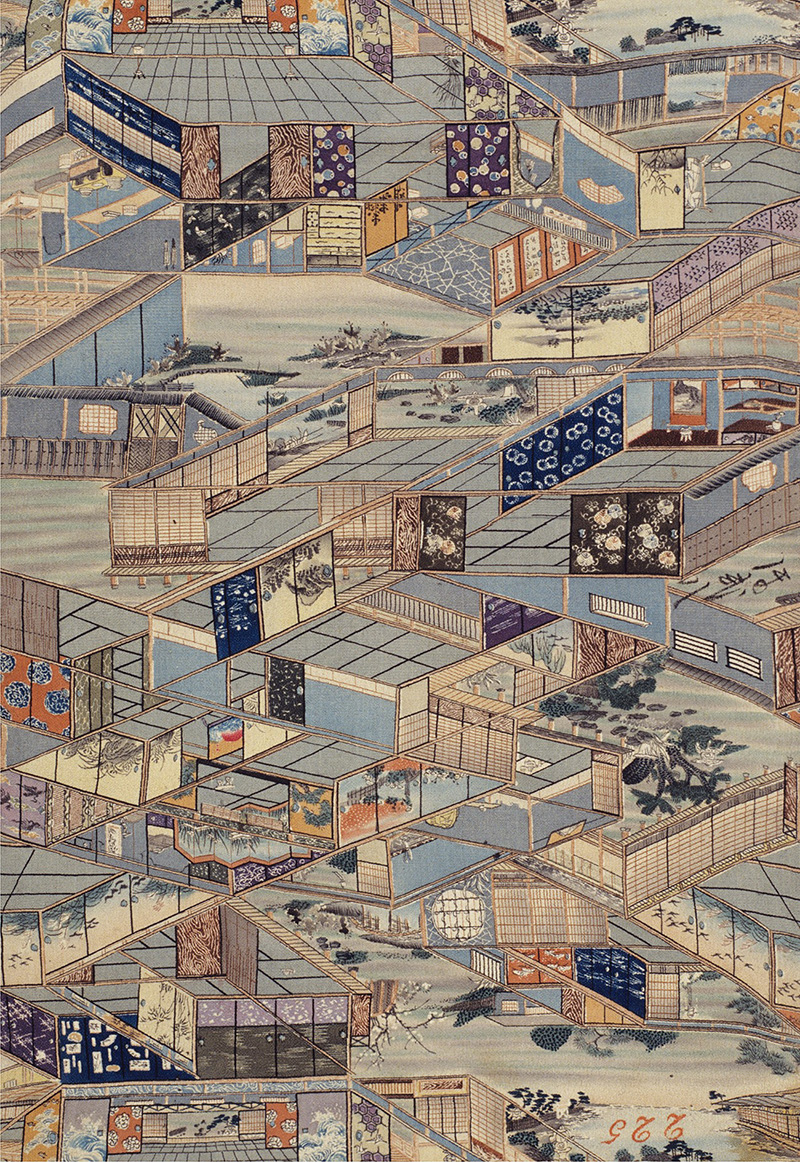

榊原文翆 下絵

榊原文翆 下絵《友禅染裂 座敷尽くし》1881年(前期)

第3章:図案から染織品へ 描かれた図案と染められた図案

図案を実際のきものに仕上げる際、制作現場では様々な試行錯誤がなされ、明治中期以降、染織図案はますます多様化します。ここではその変遷の過程や明治期を中心とした流行の友禅模様や図案を紹介します。

《友禅染裂 干網葛家》1905年(後期)

図案から友禅染、そして“きもの”へ

神坂雪佳による原画

神坂雪佳原画の

友禅染裂

友禅染裂

神坂雪佳原画の友禅染裂を

もとに作成したきもの

もとに作成したきもの

第4章:平面と立体のあいだで 京都の友禅の人間国宝

京都ではこれまでに「友禅」の技法で5名の人間国宝が認定されています。彼らの作品を通じて、あらためてきものが持つ平面性と立体性について考えます。

所蔵表記のないものはすべて千總ホールディングス蔵