-

2014年07月18日 法隆寺展、来場2万人突破!

本日、「法隆寺展 聖徳太子と平和への祈り」の来場者が2万人を突破しました!2万人目のお客様は、静岡市内からお越しのお母さんと娘さんでした。娘さんは、修学旅行のための事前学習に。お母様は、現地へ仏像を観に行く事はなかなか難しいので、今日は1点1点丁寧に観たい、とお話しくださいました。お二人には、記念品をプレゼントしました。おめでとうございます!法隆寺展は7月27日までの開催。いよいよ、会期も残すところ、あと8日となりました。悪夢を吉夢に変える”夢違観音” 奈良・法隆寺の「国宝 観音菩薩立像(夢違観音)」関東伝来の古代金銅仏の白眉 東京・深大寺の「重要文化財 釈迦如来倚像」盗人に金槌でたたかれアイタタ!と腰を曲げた”アイタタ観音” 兵庫・鶴林寺の「重要文化財 観音菩薩立像」清らかで明るい法隆寺の童形像の典型 奈良・法隆寺の「重要文化財 文殊菩薩立像」全国各地にある白鳳仏を一度に観覧する機会は、滅多にありません。白鳳のほほえみ・・・その魅力を、じっくり味わってくださいね。このほかにも、聖徳太子信仰にまつわる名宝や、徳川家康が法隆寺に奉納した品々もご覧いただけます。どうぞお見逃しのないよう、皆さまのご来場をお待ちしています。(c.o)会期:2014年6月14日(土)~7月27日(日)観覧料:一般1200(1000)円、大高生・70歳以上800(600)円、中学生以下無料*( )内は当日に限り20名以上の団体料金*障害者手帳等をお持ちの方及び必要な介助者は無料 -

2014年07月17日 法隆寺展作品紹介⑤ 「徳川家康と法隆寺」

徳川家康と法隆寺というと、あまり関連がないと思われる方もいらっしゃるかと思います。家康といえば、慶長五(1600)年関ヶ原の戦いで勝利し、征夷大将軍となって江戸幕府を開いた天下人!ですが、わずか2年で秀忠に将軍職を譲り駿府(静岡)に隠居し、「駿府の大御所」として実権を握りました。その大御所時代、亡くなる前年の慶長二十(1615)年には、「大坂夏の陣」で家康最大の脅威であった豊臣家を滅亡させています。記録によれば、家康は前年に行われた大坂の陣の前哨戦、「冬の陣」のさなかの11月16日、戦勝祈願のため奈良・漢國神社に甲冑を奉納、法隆寺に参拝、聖徳太子が物部守屋討伐に用いたとされる弓矢を拝し、法隆寺子院の阿弥陀院に宿泊しています。この剣はその際に家康が奉納した宝物の1つ。剣の表に「卍【まんじ】」、茎裏と白鞘には「源家康」とあり、白鞘・剣袋にも徳川家の家紋「三つ葉葵紋」が配されるなど、徳川家康との関係を示す”証”が随所にみられます。大きな戦を前に仏の加護を求め、太子の勝利にあやかりたいと願った家康の心の表れではないでしょうか。なお、10月4日から11月24日まで開催する「国宝・久能山東照宮展―家康と静岡ゆかりの名宝」には、漢國神社に奉納された甲冑も展示予定です。こちら、なんと関ヶ原に着用したと言われる家康吉祥の具足、「歯朶具足」(久能山東照宮蔵)と同じ歯朶具足。(もちろん久能山の歯朶具足も出ますよ!)法隆寺展と久能山展併せてご覧いただくのもお勧めです。

重要文化財「歯朶具足」久能山東照宮博物館蔵 ※「久能山東照宮展」で展示

「伊予札茶絲威胴丸具足」漢國神社蔵 ※「久能山東照宮展」で展示

(s.o)

会期:2014年6月14日(土)~7月27日(日)観覧料:一般1200(1000)円、大高生・70歳以上800(600)円、中学生以下無料*( )内は当日に限り20名以上の団体料金*障害者手帳等をお持ちの方及び必要な介助者は無料 -

2014年07月12日 法隆寺展作品紹介④ 「聖徳太子の物語」

聖徳太子は一度に大勢の言うことを理解できた、そんな話を聞いたことがあるでしょう。太子がこの世をさってから約100年後の『日本書紀』に、超人的な太子像が記されています。太子信仰の高まりとともに、平安前期に編まれた『聖徳太子伝暦』に基づき、太子に関するエピソードが散りばめられた数幅の掛軸からなる絵伝(伝記絵)が多数描かれ、絵解きされました。中には、太子が二十七歳の時、甲斐の国より献上された黒駒に乗って富士山に登るというものもあります。太子が建立した大阪・四天王寺の遠江法橋筆の絵伝は、ほぼ事績の年代順にエピソードが描かれ配置されています。なかでも物部合戦の場などは臨場感に富み、人物描写が活き活きとした優品です。太子の御廟前の叡福寺の絵伝は、エピソードがほぼ四季の順に描かれています。そして、緑青、群青、金泥が用いられた、色彩の美しい魅力的な作品です。重要文化財 聖徳太子絵伝 第三幅 遠江法橋筆 大阪・四天王寺蔵 画像提供:奈良国立博物館(撮影 佐々木香輔)(e.y)会期:2014年6月14日(土)~7月27日(日)観覧料:一般1200(1000)円、大高生・70歳以上800(600)円、中学生以下無料*( )内は当日に限り20名以上の団体料金*障害者手帳等をお持ちの方及び必要な介助者は無料 -

2014年07月05日 法隆寺展作品紹介③ 「孝行と仏教」

―16歳の太子聖徳太子の父君は、太子が15歳の時に即位し用明天皇となりました。しかしほどなく病に伏してしまいます。太子は帯もとかず、日夜、父の看病をし、香炉を捧げて祈りましたが、翌年、用明天皇はお亡くなりになりました。法隆寺は、この用明天皇の遺志を継ぎ、推古天皇と太子が建立したといいます。父・用明天皇の病気平癒を祈る16歳の太子の姿は、「孝養像」と呼ばれ、太子信仰の高まりとともに、孝行と仏教崇拝の象徴として造形化されました。“播磨の法隆寺””刀田の太子さん”と呼ばれる兵庫・鶴林寺には、香炉を持つ太子の左右に童子、剣と弓矢を持つ天部形を従えるという珍しい図像の孝養像があります。大らかで堂々としたこの作品の魅力は、太子や童子の大きな目、ふくよかな頬や唇の表現のゆったりした筆使いによるものでしょう。まさに中世の太子像の優品です。重要文化財 聖徳太子孝養像及び二王子・二天像 兵庫・鶴林寺蔵 画像提供:奈良国立博物(撮影 佐々木香輔)(e.y)会期:2014年6月14日(土)~7月27日(日)観覧料:一般1200(1000)円、大高生・70歳以上800(600)円、中学生以下無料*( )内は当日に限り20名以上の団体料金*障害者手帳等をお持ちの方及び必要な介助者は無料 -

2014年07月04日 法隆寺展 来場1万人突破!

本日、静岡市美術館「法隆寺展 聖徳太子と平和への祈り」の来場者が1万人を達成しました!1万人目のお客様は、掛川市からお越しのご夫婦。静岡市美術館には何度も足を運んでくださっているとの事!展覧会サブタイトルの”聖徳太子と平和への祈り”とは、どういうものなのか、これまで観てきたものとは違う発見があるのではないか…そんな事を考えながらご来館くださいました。お二人には記念品を贈呈しました。おめでとうございます!「法隆寺展 聖徳太子と平和への祈り」の前期展示は7月13日(日)まで。一部作品を入れ替え、7月15日(火)から後期展示が始まります。※出品リストは展覧会詳細ページからダウンロードください皆さまのご来場をお待ちしております!(c.o) -

2014年06月29日 法隆寺展作品紹介② 「日本のお釈迦様 聖徳太子」

小さな手を合わせてお祈りする聖徳太子の作品を紹介します。赤い袴を身に着け、上半身は裸ですが、その肩や二の腕などはふくふくとした幼児そのものの愛らしい姿をしています。きっと身近に小さなお子様がいる方はよくわかるのではないでしょうか?ですが、顔をよく見てみると姿に似合わぬ(?)きりりとした表情!凛とした立ち姿!!とても2歳児とは思えません。。。なぜこのような子どもの姿をした聖徳太子像が作られたのか。平安時代中期に作られた、太子のさまざまな奇跡を年代順に記した伝記『聖徳太子伝暦』によれば、聖徳太子はわずか2歳(満1歳)にして、釈迦がお亡くなりになった2月15日に東方を向いて「南無仏」と唱えたと言われています。まるで誕生後7歩あるき、「天上天下唯我独尊」と唱えたお釈迦様に似た逸話ですね。聖徳太子は日本に仏教を広めた「祖」として、お釈迦様の再来と信じられ尊敬され、信仰されたのです。鎌倉時代以降、このような「聖徳太子二歳像」いわゆる「南無仏太子像」が多く作られました。今回紹介した「聖徳太子二歳像」も、その一つ。調査によって像内に「徳治二年」(1307)と書かれた墨書が発見され、鎌倉時代の古いお像だと分かりました。聖徳太子立像(二歳像)奈良・法隆寺蔵 画像提供:奈良国立博物館(撮影 森村欣司)(s.o)会期:2014年6月14日(土)~7月27日(日)観覧料:一般1200(1000)円、大高生・70歳以上800(600)円、中学生以下無料*( )内は当日に限り20名以上の団体料金*障害者手帳等をお持ちの方及び必要な介助者は無料 -

2014年06月21日 法隆寺展作品紹介① 「夢違観音のほほえみ」

法隆寺といえば、修学旅行で、観光で、多くの人が一度は尋ねたことのある、奈良を代表するお寺ですね。法隆寺金堂には、有名な釈迦三尊像があります。中国・初唐の文化を反映したアルカイックスマイルのこのお像の迫力たるや、まさに圧倒されてしまいます。このお像を拝んだ後、大宝蔵院の観音菩薩立像(夢違観音)をみてみると、その優しく清々しい表情、しなやかな曲線美に、えもいわれぬ安らかな気分になったことを思い出す方も多いでしょう。この夢違観音は、東院夢殿の後方に建つ絵殿の本尊として伝来しました。夢違観音と呼ばれるのは、このお像を拝めば、悪い夢を良い夢に変えてくださる、という信仰からだといいます。因みに少なくとも江戸時代にはこのような信仰があったことが知られています。聖徳太子が活躍した一四〇〇年前、日本独自の明朗な白鳳文化が開花しました。その申し子というべき夢違観音の、少年のような表情や優しいほほえみをみるにつけ、人々がこのお像から感じる気持ちは、今も昔もかわらないのではないか、そんなことを思います。本展では関東白鳳仏の白眉、調布・深大寺の釈迦如来倚像、播磨の法隆寺・鶴林寺の観音菩薩立像(通称アイタタ観音)など、白鳳仏の名品が、360度、どの方向からも見られるまたとない機会です。ぜひおでかけください!国宝 観音菩薩立像(夢違観音) 奈良・法隆寺蔵 画像提供:奈良国立博物館(撮影 佐々木香輔)重要文化財 釈迦如来倚像 東京・深大寺蔵 Image: TNM Image Archives重要文化財 観音菩薩立像 兵庫・鶴林寺蔵 画像提供:奈良国立博物館(撮影 佐々木香輔)(e.y)会期:2014年6月14日(土)~7月27日(日)観覧料:一般1200(1000)円、大高生・70歳以上800(600)円、中学生以下無料*( )内は当日に限り20名以上の団体料金*障害者手帳等をお持ちの方及び必要な介助者は無料 -

2014年06月14日 法隆寺展、開幕しました!

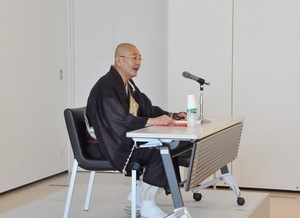

本日、「法隆寺展-聖徳太子と平和への祈り-」が開幕いたしました。初日からたくさんのお客様で賑わっています。昨日は開幕に先立ち、開幕式・内覧会を開催。内覧会では、展示室の夢違観音さんの前で、法隆寺のみなさまによる法要を行いました。そして本日は、展覧会関連イベント 講演会①「和の精神と日本文化 -日本の宗教観と平和精神-」を開催しました。講師は、法隆寺管長の大野玄妙師。聖徳太子の説いた和の精神について、出品作品にも触れつつ、ご講義いただきました。法隆寺展は、国宝・夢違観音をはじめ、重要文化財20件を含む全69件の仏教美術の名品が勢ぞろい!出品作品の詳細等も、ブログで随時ご紹介していきますね。本展は、7月27日までの開催です。みなさまのご来館をお待ちしております。会期:2014年6月14日(土)~7月27日(日)観覧料:一般1200(1000)円、大高生・70歳以上800(600)円、中学生以下無料*( )内は当日に限り20名以上の団体料金*障害者手帳等をお持ちの方及び必要な介助者は無料(c.o)

HOMEBLOG

-thumb-300x541-3468.jpg)

-thumb-300x401-3466.jpg)

-thumb-300x547-3449.jpg)

(法隆寺)-thumb-300x451-3443.jpg)

-thumb-300x403-3445.jpg)

-thumb-300x587-3447.jpg)