-

2020年02月20日 「不思議の国のアリス展」来場1万人を達成!

本日2月20日(木)に、「不思議の国のアリス展」の来場者が1万人を達成しました!

1万人目のお客様は、静岡県内からお越しの青木さんと、鈴木さん。

昔からアリスが大好きというお二人。

青木さんは本展の鑑賞は2回目とのことで、今日はご友人の鈴木さんと一緒に

「リアル脱出ゲーム」も楽しみたいとお話しいただきました。

お二人には、当館副館長と静岡新聞社・静岡放送 地域ビジネス推進局 専任局長 原尚弘様から、アリス展の図録と記念品を贈呈しました。

またのご来館をお待ちしています!

「不思議の国のアリス展」は、3月29日(日)までの開催です。

謎解き体験型ゲーム・イベント「リアル脱出ゲーム」や、

東大発の知識集団「QuizKnock」とコラボした音声ガイドなど、お楽しみ企画も盛りだくさん!

会期後半は混雑が予想されますので、お早目のご来館がおすすめです♪

(m.o)

「不思議の国のアリス展」

会期:2020年2月1日(土)~3月29日(日)

観覧料:一般1,300(1,100)円、大高生・70歳以上900(700)円、中学生以下無料

*( )内は前売りおよび当日に限り20名以上の団体料金

*障がい者手帳等をお持ちの方及び介助者原則1名は無料 -

2019年12月26日 「奇蹟の芸術都市バルセロナ展」 来場1万人を達成!

本日12月26日(木)に、「奇蹟の芸術都市バルセロナ展」の来場者が1万人を達成しました!

1万人目のお客様は、静岡県内からお越しの西川さんと、ご親戚の石田さん。

美術鑑賞がお好きな西川さんは、静岡県内の様々な美術館を巡り、

静岡市美術館にも何度も足を運んでくださっているとのことでした。お二人には、当館館長からバルセロナ展の図録と記念品を贈呈しました。

またのご来館をお待ちしています!

「奇蹟の芸術都市バルセロナ展」は、年明け1月19日(日)までの開催です。

静岡市美術館は、年内は12月29日(日)まで、年始は1月2日(木)から開館します!

開館時間は通常通り10:00~19:00(展示室最終入場は閉館30分前まで)です。

お正月休みに、ぜひご来館ください♪(c.o)

「奇蹟の芸術都市バルセロナ展」

会期:2019年11月15日(金)~2020年1月19日(日)

観覧料:一般1,200(1,000)円、大高生・70歳以上800(600)円、中学生以下無料

*( )内は前売りおよび当日に限り20名以上の団体料金

*障がい者手帳等をお持ちの方及び介助者原則1名は無料 -

2019年10月24日 奇蹟の芸術都市バルセロナ

バルセロナ、と聞いてみなさんどのようなことを思い浮かべるでしょうか。

サグラダ・ファミリアやグエル公園などのガウディの建築群、サッカーの強豪FCバルセロナ、

フレディ・マーキュリーのテーマソング「バルセロナ」も有名となった1992年のオリンピック・・・

(ちなみに本展のテレビCMでもこの「バルセロナ」が使われています!)

美術ファンには、ピカソ美術館、ミロ美術館などを挙げる方もいらっしゃるでしょう。こうした今私たちが思い浮かべるバルセロナの街のイメージの多くは、

実は19世紀末~20世紀初頭に集中して生み出されたものです。

18世紀後半以降、新大陸との交易や産業革命によって地方都市のひとつであったバルセロナは急速に発展、

19世紀後半にはグリッド状の区画を基盤とした新しい都市計画により、近代都市としての整備が進んでいきます。

ガウディの手がけたカサ・ミラやカサ・バッリョーといった邸宅が生まれたのはこの時代でした。さらにその後、アール・ヌーヴォーやアーツ・アンド・クラフツ運動といった他国の芸術運動や様式が流入し、

バルセロナ固有の文化と混ざり合い「ムダルニズマ」という独自の芸術様式が生まれます。より前衛的な芸術を模索する者たちは街中のカフェやレストランで芸術談義を繰り広げ、

そうした芸術家のたまり場の一つであった「四匹の猫」という店では飲食の提供だけでなく、

コンサートや朗読会などのほか、人形劇や同時代のパリで人気を集めていた影絵芝居といったイベントが開催されました。

この店に足しげく通っていたのがパブロ・ピカソで、彼はここで初めての個展を開催、画家としての第一歩を歩み始めています。20世紀に入ると、キュビスムやシュルレアリスムに影響を受けたミロやダリといった若い画家たちがバルセロナで活動を始めます。

バルセロナで育まれた芸術の歴史を駆け足でご紹介しましたが、本展ではおなじみの巨匠たちの若き日の作品や、

家具や宝飾品など日本初公開となる作品が多数出品されます。

是非ご覧ください。(k.o)

「奇蹟の芸術都市バルセロナ展」

会期:2019年11月15日(金)~2020年1月19日(日)

観覧料:一般1,200(1,000)円、大高生・70歳以上800(600)円、中学生以下無料

*( )内は前売りおよび当日に限り20名以上の団体料金

*障がい者手帳等をお持ちの方及び介助者原則1名は無料★前売券:11月14日(木)まで販売

静岡市美術館、ローソンチケット[Lコード:40302]、セブンチケット[セブンコード:077-621]、チケットぴあ[Pコード:769-855] 、谷島屋(パルシェ店、マークイズ静岡店、高松店、流通通り店)、戸田書店静岡本店、MARUZEN&ジュンク堂書店新静岡店*お得な一般前売ペア割チケット 2枚1組 1,800円

取扱場所:静岡市美術館、ローソンチケット[Lコード:40301]、セブンチケット[セブンコード:077-618] 、チケットぴあ[Pコード:769-854]

※当日ペア割チケットの販売はございません。 -

2019年10月11日 静岡市美術館 来館者総数300万人達成!

2010年に開館した静岡市美術館の来館者数が、昨日10月10日に300万人を達成しました!

300万人目のお客様は、静岡市内からお越しの西家さん、笛田さんのお二人。

お友達からの紹介で「印象派への旅 海運王の夢 バレルコレクション」展を知ったそうで、

門外不出のバレル・コレクションが初めて日本で展示される事を聞いて、

滅多にない機会だからとご来館くださいました。お二人には、静岡市美術館のオリジナルグッズなどの記念品を贈呈しました。

おめでとうございます!

来年には開館10周年を迎える静岡市美術館。

これからも、誰もが気軽に立ち寄れる”ちょっと面白い、街の中の広場”としての美術館を目指し、様々な展覧会や交流事業を開催していきます。

皆様のご来館をお待ちしています。(c.o)

-

2019年10月10日 英国王室より、アン王女ご夫妻がご来館!

10月9日(水)、静岡市美術館にアン王女ご夫妻が来館され、開催中の「印象派への旅 海運王の夢 バレル・コレクション」をご鑑賞されました。

アン王女は、スコットランドラグビー協会の総裁を務めており、エコパスタジアムでのラグビーワールドカップ、スコットランド対ロシアを観戦するため来静、観戦前に当館にお立ち寄りいただきました。

「印象派への旅」展では、スコットランドのグラスゴーで船舶の売買で大成功し「海運王」と称されたウィリアム・バレルが築いたコレクションを中心に紹介しています。

バレル・コレクションすべてが日本初公開となる本展では、「グラスゴー・ボーイズ」や「スコティッシュ・カラリスト」といったスコットランドの画家など絵画作品も展示しています。

アン王女は、展示作品を1点1点熱心に、特に馬の絵や海景画の作品をじっくりとご覧になっていました。

当館にとっても、素晴らしい時間となりました。ありがとうございました!

(c.o)

-

2019年09月05日 「印象派への旅 海運王の夢 バレル・コレクション」来場1万人達成!

本日9月5日(木)に、「印象派への旅 海運王の夢 バレル・コレクション」の来場者が1万人を達成しました!

1万人目のお客様は、静岡県内からお越しの深澤さんご夫妻。

前回の浮世絵展では母と娘で、今回はご夫婦で来館されたとのこと。

お二人には、当館館長から記念品を贈呈しました。展覧会をご覧になり、「油絵の作品のみと思っていたが、水彩画も印象的だった」とお話しいただきました。

取材にも快く応じていただき、ありがとうございました。

またのご来館をお待ちしています!(c.o)

会期:2019年8月7日(水)~10月20日(日)

観覧料:一般1,300(900)円、大高生・70歳以上900(700)円、中学生以下無料

*( )内は当日に限り20名以上の団体料金

*障がい者手帳等をお持ちの方及び介助者原則1名は無料

-

2019年08月08日 オリジナルビール開発裏話:「くるり」編

もう一つのオリジナルビールは、静岡市文化振興財団をイメージした「くるり」です。

こちらは、醸造長の斯波克幸さんが醸造してくださいました。

斯波さんによると、こちらは濁った外見が特徴のHazy Pale Aleという今人気の高いスタイルで、

通常の数倍ものホップを使って大胆に香り付けした、柔らかでふくよかな口当たりのビールとのこと!

「くるりくるり」と軽やかに入れ替わる華やかな香り・・・ごくり。(写真は昨年のもの)

「くるり」は、多様な文化を振興し新たな文化の醸成に貢献する「静岡市文化振興財団」と、

ワクワクドキドキが溢れる街づくりを目指す「静岡市」を象徴するような、

“華やかで軽やか、ポップで楽しい”、そんなイメージのもと醸造してくださったとのこと!「あわい」と「くるり」、あなたはどちらのオリジナルビールが気になりますか?

昨年度とはまたひと味違った2つのビール。

既に心が決まっている方も、両方のビールが気になる方も、

ぜひ今年の夜店市にて、2つのビールの飲み比べをお楽しみください♪夜店市は、8月10日(土)、11日(日)、12日(月・祝)(※各日15:00~21:00)の開催です。

場所は、パルコの向かい側、小梳神社の目の前!皆様のご来場をお待ちしております。(a.y)

-

2019年08月06日 オリジナルビール開発裏話:「あわい」編

夜店市で販売するオリジナルビールは、「あわい」と「くるり」の2種類です。

静岡市美術館をイメージした「あわい」は、

華やかな香りのエール酵母と、スッキリとした味わいのラガー酵母の両方の特徴・・・

ちょうど”あわい(間)”の特徴を持ったケルシュ酵母を使用したビールです。

今回は、醸造士の福山康大さんが醸造してくださいました。(写真は昨年のもの)

ビールの名前の「あわい」は「間」を意味し、

市民の皆さまと美術作品の「間」に立つ当館の役割をビールで表現してくださったとのこと。

AOI BREWINGさんの熱い思いが伝わり、当館としては大変嬉しい限りです。

どんな味がするのか、ますます気になります!「あわい」が楽しめる夜店市は、8月10日(土)、11日(日)、12日(月・祝)(※各日15:00~21:00)の開催です。

パルコの向かい側、小梳神社の目の前のブースにて、皆様のご来場をお待ちしております!(次回は、もう一つのオリジナルビール「くるり」をご紹介します♪)

(a.y)

-

2019年08月03日 夜店市にてオリジナルビールを販売します!

毎年恒例の「夜店市」にて、今年もAOI BREWINGさんとコラボしたオリジナルビールを販売します♪

その名も静岡市美術館を表現した「あわい」と静岡市文化振興財団をイメージした「くるり」。

昨年度からの継続性を大切に、今回も同じ2種類のビールをお願いしました。昨年と違うのは、それぞれのビールのご担当。

AOI BREWINGさんの2人の醸造士(斯波さんと福山さん)が、昨年度とは担当するビールを交替して醸造。

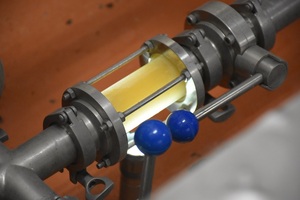

お二人の個性がどのようにビールに反映されるか…そのあたりも気になるところです。去る7月17日、「くるり」の仕込みにお邪魔してきました!

こちらは醸造長の斯波さんが、大袋から麦芽をお湯の入ったタンクの中に投入しているところです。↓

ドババ~~~~~!重そう!

1袋なんと25kgです。一気にあたりに香ばしくてやさしい香りが広がります。

この容器1つでビール1,600杯分にもなるそうですよ。そして、パドルと呼ばれる金属の長い棒でタンクの中をかき混ぜます!

酵素の働きをよくするため、しっかり攪拌(かくはん)します。

(麦芽が容器にこびりつかないように…!)実際やってみるとけっこう大変!

ちょこっと混ぜただけでも、麦汁の熱気で体がぽかぽかしてきました。麦汁を隣のタンクに移送中、さきほどまで煮込まれていたタンクの中の液体の色を初めてチェックできました。

早くもビールの色ですね。

どんな風味になるのか、楽しみです!「飲んで味わう静岡の文化」。

気になる方は、8月10(土)、11(日)、12(月・祝)(※15:00~21:00)に開催する夜店市にぜひお越しくださいね♪

場所は、パルコの向かい側、小梳神社の目の前です!また、その頃当館では「印象派への旅 海運王の夢 バレル・コレクション」を開催中(8月7日(水)~10月20日(日))。

外の暑さに疲れたら、ぜひ当館まで涼みにいらしてください!(a.y)

-

2019年08月01日 海運王のコレクション、すべてが日本初公開!

英国、スコットランド最大の都市グラスゴーにあるバレル・コレクションは、船舶の売買で大成功し「海運王」と称されたウィリアム・バレル(1861-1958)が築いたコレクションからなる美術館です。

現在のバレル・コレクション © CSG CIC Glasgow Museums Collection

バレル・コレクションは時代や地域、ジャンルが多岐にわたるのが特徴ですが、本展ではそのなかから19世紀のフランス絵画、オランダのハーグ派、「グラスゴー・ボーイズ」や「スコティッシュ・カラリスト」といったスコットランドの画家など絵画作品をご紹介します。

室内の風景や街中の人々の姿、海を描いた作品など、落ち着いた雰囲気の作品を眺めていると、バレルが好んだ作風というのが見えてきます。もし自分だったらどの作品を家に飾ろうか、そんな視点で作品を眺めてみるのも良いかもしれません。

バレル・コレクションのなかでも特に大事にされてきた印象派の画家ドガの《リハーサル》は必見です。

練習に励むダンサーたちを覗き見るようなひっそりとした空気が流れていますが、その構図は大胆です。

エドガー・ドガ《リハーサル》 1874 年頃 油彩・カンヴァス バレル・コレクション

©CSG CIC Glasgow Museums Collection

また本展では、ファン・ゴッホが描いた画商アレクサンダー・リードの肖像が、同じくグラスゴーにあるケルヴィングローヴ美術博物館より出品されます。

バレルはこのリードの他、何人かの画商から作品を購入することで、フランスやオランダの文化に触れていました。

フィンセント・ファン・ゴッホ《アレクサンダー・リードの肖像》 1887年 油彩・板

ケルヴィングローヴ美術博物館 ©CSG CIC Glasgow Museums Collection

バレルがグラスゴー市へ作品を寄贈する際、「大気汚染の影響が少ない郊外に作品を展示すること」「国外に持ち出さないこと」が条件だったため、この世界屈指のコレクションは永らく現地でしか見ることができませんでした。

その門外不出のコレクションが、同館の改装に伴い海を渡って初来日を果たします。

スコットランド議会の承認を経て海外への貸出が可能となったのですが、当初バレルが提示した条件は、海で荷物を運ぶことの恐ろしさを熟知していた海運王ならではのリスク回避と言えるでしょう(バレル卿、今回は空路で大事に輸送されるので、ご安心ください!)。

(a.i)

会期:2019年8月7日(水)~10月20日(日)

観覧料:一般1,300(900)円、大高生・70歳以上900(700)円、中学生以下無料

*( )内は前売りおよび当日に限り20名以上の団体料金

*障がい者手帳等をお持ちの方及び介助者原則1名は無料

★前売券:8月6日(火)まで販売

静岡市美術館、チケットぴあ[Pコード:769-762]、ローソンチケット[Lコード:41811]、セブンチケット[セブンコード:076-081]、谷島屋(パルシェ店、マークイズ静岡店、高松店、流通通り店)、戸田書店静岡本店、MARUZEN&ジュンク堂書店新静岡店

HOMEBLOG