-

2016年05月15日 「没後20年 ルーシー・リー展」来場1万人達成!

-

2016年03月20日 【スター・ウォーズ展】3月22日(火)は臨時開館します!

スター・ウォーズ展も残すところあと1週間となりました。

連休中も多くのみなさまにお越しいただいております。

さて、スター・ウォーズ展ですが、

通常当館では、休日が月曜日と重なった場合、翌平日にお休みをいただいておりますが、

スター・ウォーズ展では22日(火)も臨時開館いたします。

行きたいけれど、三連休は用事があって…という方、

ぜひ臨時開館日をご利用ください!

なお混雑状況ですが、

平日午前中は比較的混み合わずにご覧いただけます。

スター・ウォーズ展、残りわずかの会期ですが、お見逃しなく!

-

2016年03月18日 【スター・ウォーズ展】グッズセット券の引換はお済みですか?

3月に入り、少しずつ暖かい日が続くようになりましたね。

花粉症の方にはつらい日々ですが、桜の開花のたよりももう少しで聞こえてきそうで、外で過ごす日々も増えそうです。

さて、ご好評いただいた「スター・ウォーズ展グッズセット券」ですが、

ご購入された方、お手元にまだ引き換えていないチケットが残っていませんか?

まだお手元にある方、

グッズの引換は「スター・ウォーズ展会期中のみ」となっております。

3月28日以降はお引換はできなくなってしまいますので、お済みでない方はお急ぎください。

(展覧会入場券とグッズ引換券の計2枚のご提示が必要です。)

なお、グッズ付チケットはすべて完売となっております。

展覧会も残すところあと10日です!

まだ展覧会をご覧になっていない方もお急ぎください!

お待ちしています!

-

2016年02月21日 【スター・ウォーズ展】美術館外にも撮影スポットあります!

「スター・ウォーズ展」が始まってはや1か月。

先日来場者1万人を達成し、今日も多くのお客様にお越しいただいております。土日・休日の午後は混雑しておりますが、

平日の午前中は比較的ゆっくりご覧いただけますので、

スター・ウォーズの世界にじっくり浸りたい方には早い時間のご来館をお勧めします♪エントランスの撮影スポットも、

早めのお時間であれば、あまり並ばずにご利用いただけますよ!さて、その撮影スポットですが、

美術館エントランス以外にもあるのをご存じですか??当館より歩いて5分程のところにあります、

「新静岡セノバ」のインフォメーションのところにあるのは?!「ダース・ベイダー」です!

圧倒的な迫力で、設置以来、多くのお客様を驚かせ?!、そして楽しんでいただいております。

展覧会終了の3月27日(日)まで(予定)、みなさまをお迎えしております♪、

お近くへお越しの際、また当館にお越しの際は是非足を延ばして撮影をお楽しみください!(K.O)

-

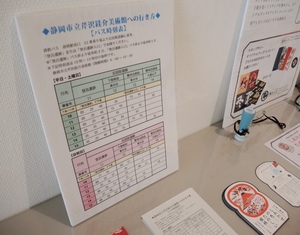

2016年01月05日 「しあわせの色 たのしい模様」ブログ⑤ 静美→芹美 片道バス乗車券プレゼント!

展覧会「芹沢銈介生誕120年記念展 しあわせの色 たのしい模様」のみどころや耳寄り情報を、ロゴマークくんと担当学芸員の会話形式でお届けします!

その⑤-静美→芹美 片道バス乗車券プレゼント!

:

:この展覧会、やっぱり2館とも見なきゃね・・・。

静岡市美術館は、JR静岡駅から地下道を利用して徒歩3分。

芹沢銈介美術館へは、JR静岡駅南口からバスで12分、か。

えっと、バスの時刻を調べて・・・。

担 当:

ツアー計画中のロゴマークくんに朗報です!

静岡市美術館で本展をご観覧いただいた方に、JR静岡駅から静岡市立芹沢銈介美術館までのバス片道乗車券をプレゼント!

(1名につき1枚/配布・利用期間は2016年1月11日(月・祝)まで)

:嬉しい!

:嬉しい!担 当:バス片道乗車券の使い方や、注意する点は、こちらです。

:ふむふむ。

:ふむふむ。【注意事項】

・静岡市美術館にて、本展をご観覧の際に、バス乗車券の「引換券」をお渡しいたします。

バスを利用する当日に、静岡市美術館受付にて、「無料乗車券」とお引き換えください。

・無料乗車券は、発行当日限り有効です。

・引換券及び無料乗車券の配布・引き換え期間は、2016年1月11日(月・祝)までです。

(なお、静岡市立芹沢銈介美術館の開館時間は9:00~16:30までです。お気を付けください。)

・引換券及び無料乗車券は、静岡市美術館で発行しています。芹沢銈介美術館では発行していません。

・無料乗車券は、片道分です(お帰りの際は、お客様ご自身のご負担となります)

・ご使用できるのは、以下の区間のみです。

区間:静岡駅南口(22番線)石田街道線

乗車:静岡駅南口→下車:登呂遺跡 又は 登呂遺跡入口

担 当:詳しくは、静岡市美術館(054-273-1515)までお問い合わせください。

:楽しみ!

:楽しみ!美術館館内には、バス時刻表も掲示しています。

静美での展覧会鑑賞後にミュージアムカフェで一息。そして芹美へ!というコースもおススメです。

(c.o)

静岡市美術館「芹沢銈介生誕120年記念展 しあわせの色 たのしい模様」2015年12月5日(土)~2016年1月11日(月・祝)

休館日:毎週月曜日(1月11日はのぞく)、12月28日(月)~1月4日(月)

料金:一般700(500)円 大高生・70歳以上500(400)円 中学生以下無料

※( )は、20名以上の団体料金(団体券は来館当日に限り購入可能)。

※障がい者手帳等をご持参の方および介助に必要な方は無料。

-

2015年12月24日 「しあわせの色 たのしい模様」ブログ④ 多彩な表現にオドロキ!

展覧会「芹沢銈介生誕120年記念展 しあわせの色 たのしい模様」みどころや耳寄り情報を、ロゴマークくんと担当学芸員の会話形式でお届けします!

その④―多彩な表現にオドロキ!

:静岡市美術館では、のれんや、カレンダー、うちわ、ブックデザイン・・・暮らしに身近なデザイン約500点紹介。もう一つの静岡市立芹沢銈介美術館(芹美)では何が見られるの?

:静岡市美術館では、のれんや、カレンダー、うちわ、ブックデザイン・・・暮らしに身近なデザイン約500点紹介。もう一つの静岡市立芹沢銈介美術館(芹美)では何が見られるの?担 当:芹美では、屏風やのれん、着物といった染色作品の代表作約150点を、ベスト・オブ・ザ・芹沢ともいうべきラインナップで紹介しています。

:静美で約500点、芹美で約150点。ふたつあわせると、650点以上の作品!?

:静美で約500点、芹美で約150点。ふたつあわせると、650点以上の作品!?担 当:

芹沢はデザイナー、染色家、収集家・・・様々な側面を持っていました。

どのジャンルにおいても、たくさんの作品を残し、世界各国から集めた収集品は制作のアイディアに活かされました。

そうそう、岡山県倉敷市にある大原美術館工芸館・東洋館の設計も担当したんですよ。

:すごいや! いろんな仕事を手がけていたんだね。

:すごいや! いろんな仕事を手がけていたんだね。担 当:

芹美では、最も知られている作品の一つ「鯉泳ぐ文着物」も登場します。

「鯉泳ぐ文着物」のように、アートのような、自由で独創的な作品も作っています。

芹沢は、「着られない着物」と自称していたんだって。

:着られない着物!?確かに、しあわせの色、たのしい模様~。

:着られない着物!?確かに、しあわせの色、たのしい模様~。担 当:

「非日常的な創造力あふれる作品」と「暮らしに身近な作品」

対照的に思えるけれど、芹沢は、両方の領域で数多くの作品を残しています。

芹美と静美の両館をご覧いただくことで、芹沢の多彩な表現をご体感いただければと思います。

(c.o)

静岡市美術館「芹沢銈介生誕120年記念展 しあわせの色 たのしい模様」

2015年12月5日(土)~2016年1月11日(月・祝)

休館日:毎週月曜日(1月11日はのぞく)、12月28日(月)~1月4日(月)

料金:一般700(500)円 大高生・70歳以上500(400)円 中学生以下無料

※( )は、20名以上の団体料金(団体券は来館当日に限り購入可能)。

※障がい者手帳等をご持参の方および介助に必要な方は無料。

-

2015年12月23日 「しあわせの色 たのしい模様」ブログ③ 出品点数にオドロキ!

展覧会「芹沢銈介生誕120年記念展 しあわせの色 たのしい模様」みどころや耳寄り情報を、ロゴマークくんと担当学芸員の会話形式でお届けします!

その③―出品点数にオドロキ!

:今回の展覧会では、芹沢銈介さんの作品がたくさん展示されると聞きました。 たくさんって、どれくらい?

:今回の展覧会では、芹沢銈介さんの作品がたくさん展示されると聞きました。 たくさんって、どれくらい?担 当:

静岡市美術館では、約500点を展示します!

芹沢は、のれん、カーテン地、カレンダー、うちわ、ブックデザイン、マッチのラベル、包装紙といった、普段の暮らしにあるものをデザインしています。

そんな身近にある芹沢のデザインを紹介します。

:約500点!?そんなにたくさんの作品を、一度に見られるの!?

:約500点!?そんなにたくさんの作品を、一度に見られるの!?担 当:

それでも芹沢が手がけた作品のほんの一部なんですが・・・

静岡市美術館史上、最も出品数が多い展覧会しれませんね!

展示替えもないので、一度にご覧いただけます。

:

:どんな展示なのかなぁ・・・?たくさんありすぎて、なんだか想像できないや!

展示室に入ったら、びっくりしちゃうんだろうなー!

担 当:

大きく見栄えのする「カーテン地」は天井から吊って・・・

「うちわ」は、全部で50点・・・ぐるりと円を・・・

:待って、待って!楽しみにとっておきたいから、全部言わないで!!

:待って、待って!楽しみにとっておきたいから、全部言わないで!!静岡市美術館では、芹沢銈介のデザイン約500点を展示し、偉大な”デザイナーとしての側面”をご覧いただきます。

(ロゴマークくんには内緒で、展示室入口の様子を、ちょっとだけ…)(c.o)

静岡市美術館「芹沢銈介生誕120年記念展 しあわせの色 たのしい模様」

2015年12月5日(土)~2016年1月11日(月・祝)

休館日:毎週月曜日(1月11日はのぞく)、12月28日(月)~1月4日(月)

料金:一般700(500)円 大高生・70歳以上500(400)円 中学生以下無料

※( )は、20名以上の団体料金(団体券は来館当日に限り購入可能)。

※障がい者手帳等をご持参の方および介助に必要な方は無料。

-

2015年12月22日 「しあわせの色 たのしい模様」ブログ② 展示作品にオドロキ!

展覧会「芹沢銈介生誕120年記念展 しあわせの色 たのしい模様」みどころや耳寄り情報を、ロゴマークくんと担当学芸員の会話形式でお届けします!

その②-展示作品にオドロキ!

(前号からの続き)

:この壺の模様、なんだか気になる・・・!!

:この壺の模様、なんだか気になる・・・!!

担 当:この壺の模様は、「耳付き壺文のれん」の部分図です。チラシやポスターにも登場します。

中国の古代の青銅器のような壺が単純化され、のれんの中央に配置されています。

シンプルな構図なので均整のとれた壺の形が一層際立って見えますね。

壺の胴の部分は少し茶色がかった赤に染められていますが、十字の模様が入っているのが分かりますか?

まるで白い糸で刺繍したように見える細い線ですが、これも型染で表されています。

: どれどれ、よーくみてみよう・・・。本当だ!こまかいなぁ!

: どれどれ、よーくみてみよう・・・。本当だ!こまかいなぁ!担 当:

さらに、赤い部分を縁取るように黄土色の線が入っていて、この色がまた、全体を引き締めています。

形も色もバランスがよく考えられているところや、刺繍のようにみせて、じつは型染であるというちょっとした遊び心が感じられるところなどに芹沢銈介らしさが出ています。

ぜひ展示室で、本物の「耳付き壺文のれん」を見てみてくださいね。

:ますます楽しみになってきた!

:ますます楽しみになってきた!担 当:じゃあ調子にのってもう一つ。今回の展示では、裏も見られる作品があるんです。

:えっ!?裏も見ちゃっていいの・・・!?

:えっ!?裏も見ちゃっていいの・・・!?担 当:

実は、のれんや間仕切りのように、両側を使う用途のものは、どちらから見ても美しいよう配慮されています。

模様が重なるように、両側から染めてあるんです。そこで、何点かの作品は展示室の中央に置いて、両面を見ることが出来るようにしてあります。

: わー!楽しみだな~。・・・でもそれって、裏といえるのだろうか??

: わー!楽しみだな~。・・・でもそれって、裏といえるのだろうか??担 当:そうですね。裏はないのかも。ロゴマーク君と一緒です!

(k.y)

静岡市美術館「芹沢銈介生誕120年記念展 しあわせの色 たのしい模様」

2015年12月5日(土)~2016年1月11日(月・祝)

休館日:毎週月曜日(1月11日はのぞく)、12月28日(月)~1月4日(月)

料金:一般700(500)円 大高生・70歳以上500(400)円 中学生以下無料

※( )は、20名以上の団体料金(団体券は来館当日に限り購入可能)。

※障がい者手帳等をご持参の方および介助に必要な方は無料。

-

2015年12月18日 「しあわせの色 たのしい模様」ブログ① 2館を巡るスタンプラリー開催!

12月5日(土)に、「芹沢銈介生誕120年記念展 しあわせの色 たのしい模様」が開幕しました!

県内外から、美術館に足を運んでいただいています。ありがとうございます。

さて、ここからは、展覧会のみどころや耳寄り情報を、ロゴマークくんと担当学芸員の会話形式でお届けします!

その①-2館を巡る、スタンプラリー開催!

:こんにちは!展覧会「しあわせの色 たのしい模様」が始まりましたね。鑑賞の前に、展覧会のお話を聞きにきました。よろしくお願いします!

:こんにちは!展覧会「しあわせの色 たのしい模様」が始まりましたね。鑑賞の前に、展覧会のお話を聞きにきました。よろしくお願いします!担 当:よろしくお願いします!

: 二つの美術館で、同じ展覧会を開催するって聞いたけど・・・?

: 二つの美術館で、同じ展覧会を開催するって聞いたけど・・・?担 当:

はい、展覧会「しあわせの色 たのしい模様」は、静岡市立芹沢銈介美術館と静岡市美術館が一緒に計画しました。

芹沢銈介の展覧会は、これまで数多く開催されていますが、二つの美術館が共同で企画し、同じ時期に、異なる切り口から展覧会を行うのは初めての試みです。

:めずらしい企画なんだね!

:めずらしい企画なんだね!担 当:芹美と静美では、会期が違うから、注意してね!

:メモメモ・・・

:メモメモ・・・静岡市美術館 会期:12月5日(土)~1月11日(月・祝)

芹沢銈介美術館 会期:12月5日(土)~3月13日(日)

:静岡市美術館の会期は、年明けまでなんだね!見逃さないようにしなきゃ!

:静岡市美術館の会期は、年明けまでなんだね!見逃さないようにしなきゃ!担 当:

会期中は、二つの美術館を巡る、スタンプラリーも開催します!

両館の展覧会をご観覧いただき、スタンプを集めた方に、オリジナルグッズをプレゼント!

※スタンプラリーカード : わっ!プレゼント!?何がもらえるの?

: わっ!プレゼント!?何がもらえるの?担 当:

こちらです!「風セット」と「壺セット」どちらかを選んでね。

※プレゼントがなくなり次第終了します

担 当:静岡市美術館は、JR静岡駅から地下道を利用して徒歩3分。

芹沢銈介美術館へは、JR静岡駅南口からバスで12分です。

スタンプラリーの詳細はこちら→https://shizubi.jp/exhibition/151205_03.php

:この「壺」の模様、なんだか気になる・・・!!

:この「壺」の模様、なんだか気になる・・・!!(c.o)

静岡市美術館「芹沢銈介生誕120年記念展 しあわせの色 たのしい模様」

2015年12月5日(土)~2016年1月11日(月・祝)

休館日:毎週月曜日(1月11日はのぞく)、12月28日(月)~1月4日(月)

料金:一般700(500)円 大高生・70歳以上500(400)円 中学生以下無料

※( )は、20名以上の団体料金(団体券は来館当日に限り購入可能)。

※障がい者手帳等をご持参の方および介助に必要な方は無料。

-

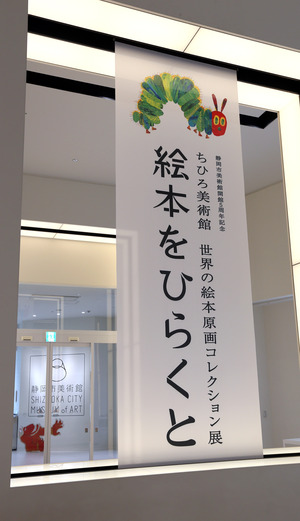

2015年11月21日 【いよいよ11/23まで】「絵本をひらくと」展 大変賑わってます

今日から3連休ですね。静岡では朝から晴天となり、絶好の行楽日です。

当方で開催中の「ちひろ美術館 世界の絵本原画コレクション展 絵本をひらくと」では、

今日は開館からすぐに多くのお客様にご来館いただけました。

絵本原画を中心とした展覧会ということで、普段の美術館ではなかなか見られない、親子で作品と絵本を楽しむ姿をよくお見かけします。

本展では、出品された絵本原画が使用われた絵本も閲覧できるよう、展示室内の至るところに絵本のブースを作りました。

また、展示室奥には「絵本の森」という特設コーナーがあり、親子で絵本を楽しむことが出来ます。

お気に入りの絵本に夢中になるお子さんもおられました。

展示室は4章に分かれており、第1章は「イメージはどこからくるの?」、第2章は「色をたのしむ」、

第3章は「息づく子どもの頃の感覚」、第4章は「母のまなざし-いわさきちひろ」という構成です。

日本人作家ではいわさきちひろ、赤羽末吉、長新太、茂田井武を中心に、荒井良二やスズキコージ、

海外作家ではエリック・カールやモーリス・センダック、ブライアン・ワイルドスミス、マークシモントなど、

計48名、約180点の作品をご紹介しています。

本展は他の美術館に巡回する予定はありません。

出品作品は、2万6千点の収蔵作品を誇るちひろ美術館のなかでも、選りすぐりの作品たちです。

いわさきちひろの作品も、約40点をご覧いただけます。

展覧会最終日まで、あと2日となりました。

この連休は静岡市美術館で、絵本の世界を楽しんでみてはいかがでしょうか。

絵本をひらくとあらわれる、時代や国境、文化を超えて存在するイメージや、あらゆる感覚にひらかれた絵本をとおして、

子どもの頃のみずみずしい記憶を再発見してみませんか。

そして、印刷物としての絵本とはまた違った、原画の持つ魅力をぜひお楽しみください。

ご来館をお待ちしております。

※画像提供:中日新聞社

(R.A)

HOMEBLOG