-

2013年03月29日 2/3「節分だ!鬼のお面をつくろう」を開催しました。

遅くなってしまいましたが…

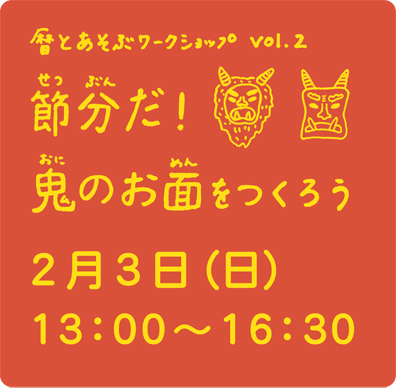

2月3日(日)、暦とあそぶワークショップ vol.2

「節分だ!鬼のお面をつくろう」を開催しました。

祭事や年中行事をとおして季節を感じ、

それをかたちにする暦とあそぶワークショップシリーズの第2弾。

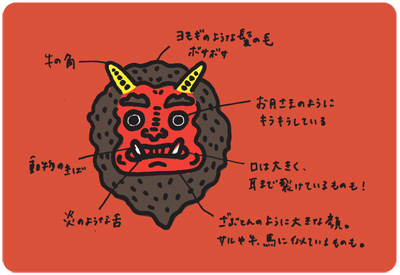

節分に合わせて鬼のお面をつくりました。今回のワークショップのテーマは節分…鬼、ということで、

まずは鬼について考えることからスタート。鬼といえば…?

「節分!」 「絵本によく出てくる!」

鬼が登場する絵本はたくさんありますが、絵本だけではありません。

浮世絵、屏風、掛け軸、絵巻…昔からさまざまな絵にも描かれてきました。

その鬼たちをピックアップして、印刷したものの中から

「自分がいちばん鬼らしい」と思う鬼を見つけます。

いちばん人気があったのは…やっぱり赤鬼でした。

鬼ってなんだろう?

「大きい!」「怖い!」「角がある!」「牙も!」「あと…ヒョウ柄のパンツ!」

「人を食べる!」「いたずら好き!」…「でも、やさしい鬼もいる?」

みんなで鬼の共通点を見つけていきます。

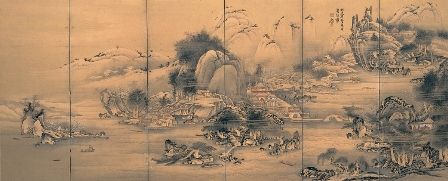

次に、ほんものの作品をとおして、鬼にふれます。

今回、静岡市所蔵の平野富山コレクションの中から、鬼を題材とした作品4点を、

このワークショップのために、ワークショップ室内に展示しました!大津絵の鬼を見たこどもたちは

「漫画みたい!」「かわいい!」「昔の鬼もいたずら好きだったんだ!」と、興味津々。次に、池野哲仙作のお面を鑑賞。

どちらも私たちのイメージする「鬼」とはかけ離れています。

「これ、本当に鬼なの?」「人間のおじさんみたい」「髭の描き方がすごく細かい~」

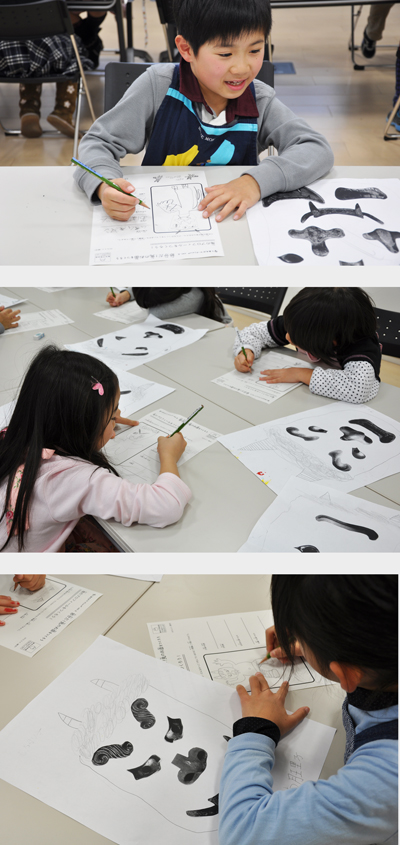

さまざまな鬼を鑑賞した後、いよいよ今日つくる鬼のお面の下絵を考えます。

今回は、ちょっとかわった方法で…鬼は、さまざまな獣の体の中から、

それぞれいちばん強い部分を寄せ集めてできている、とも言われています。

その「寄せ集め」である鬼の顔を、目、鼻、口、牙、角…などパーツごとに切り分け、

「鬼福笑い」をつくってみました。

この「鬼福笑い」で、今日制作する鬼の顔を考えます。

きばだったものが角になったり、

まゆ毛や目の向き、左右で種類を変えてみたり…

何度も置き替えたり、向きを変えたりしながら、自分だけの鬼を考えます。

貼る位置も慎重に決めていきます。

下絵ができたところで、お面のベースづくりに入ります。

ベースができたら、さっそく絵具を塗っていきます。

今回はお面が大きいので、刷毛を使って、大胆に!

迫力を出すために、目や口など細部の描写は、

ダルマや青森のねぶたを参考にしました。

刷毛を筆に持ち替え、慎重に…

下絵を横に置いて、ひとつひとつの形を意識しながら…

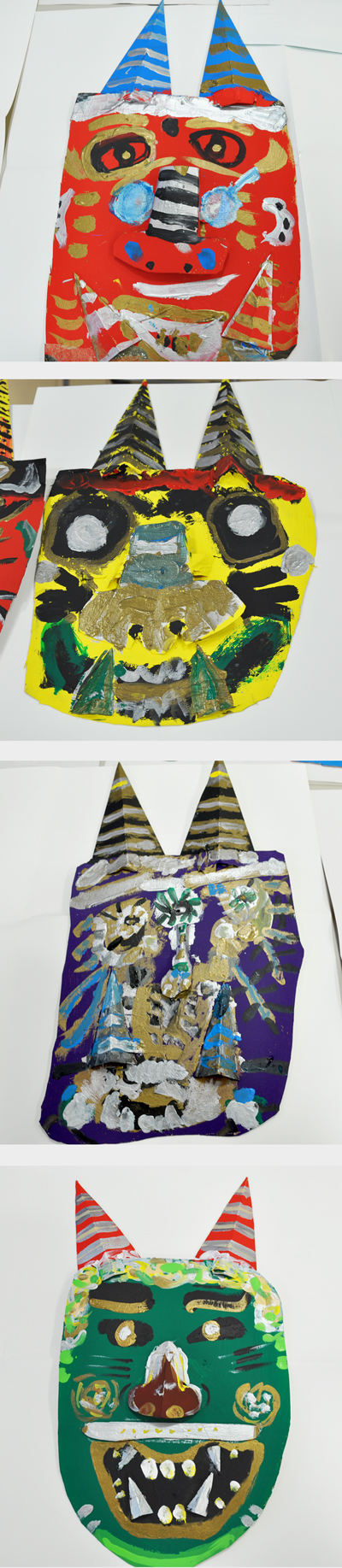

そして…ついに完成!

優しそうな鬼、怖そうな鬼、人間みたいな鬼…十人十色ならぬ、十鬼十色、ですね。

絵具が乾くまでの間に、「鬼プロフィール」を作成します。

せっかくつくった鬼なので、全身像を考えてみてもらいました。

描けたら、名前や性格、好きな食べ物、趣味なども考えます。さて、お面が乾いたら顔につけてみます!

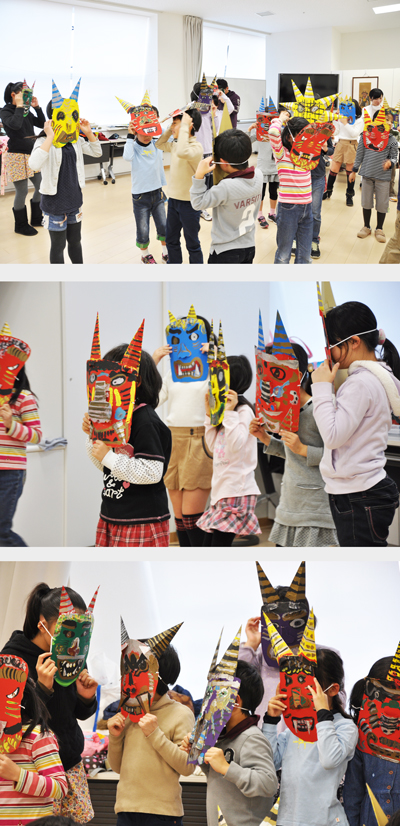

この後何をしたかと言うと…

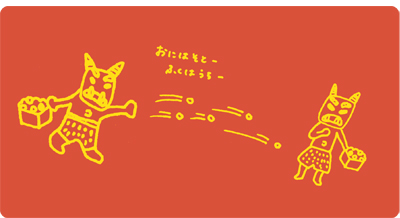

もちろん、豆まき です!

16時、参加者のご家族に完成したお面をお披露目。

自分の子だと思う鬼に向かって、豆を投げてもらいました!鬼に扮した我が子に豆が当たったら、鬼、交替です。

子どもたちの豆まきは手加減なしです!

参加者のご家族にも、鬼の作品を鑑賞していただきました。

最後に鬼の集合写真!

節分には豆まきをする、というご家庭は多いと思います。

来年は鬼のお面、皆さんも手作りしてみてはいかがでしょう?今の豆まきの原型は、中国の鬼追い「追儺(ついな)」という行事と、

日本古来の風習である鬼や邪気を払う「豆打ち」が合わさったものだと言われています。また、鬼のお面の歴史も古く、

鬼が登場する儀礼が多く執り行われるようになった平安時代後期には

すでにつくられ、使われていたと言われています。言うまでもなく、鬼の歴史はもっともっと古く、

そしてびっくりするほどさまざまな種類の鬼がいます。年に一度、豆まきをするだけではなく、「鬼」になって、そして、鬼について考えてみてください。

鬼はただ恐い存在なのではなく、きっと今も昔も変わらず、

私たちの生活と密接にかかわっている、大切な存在なんだと思います。

(参考文献:大西廣『鬼が出た』たくさんのふしぎ傑作集 福音館書店)

さて、ただ今参加者募集中の「暦とあそぶワークショップ」はこちら!

たくさんのお申込み、お待ちしております!(m.y)

-

2013年03月26日 入館者数1万人達成!「ごんぎつねの世界」展、残すところあと一週間です!

随分暖かくなって参りました。桜も満開です!

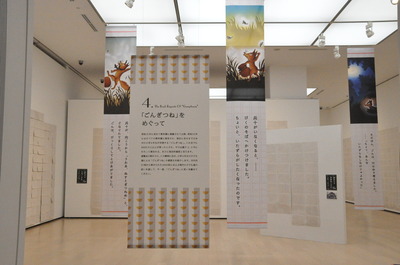

春休みにも入り、新学期に向けての準備やお出かけにと忙しくなりますね。さて、現在当館では、そんな行楽シーズンにもおすすめな展覧会「新美南吉生誕100年 ごんぎつねの世界」展を開催しています。

先週末も多くの家族連れでにぎわっていた本展も、残すところあと1週間となりました。

まだ展覧会を見ていない、見に行くか迷うところ…とお考えの方のために、ちょっと展覧会をご紹介いたします!今年、平成25年は童話「ごんぎつね」の作者、新美南吉が生まれて100年目の記念の年。

「ごんぎつね」は知っていても、新美南吉については知らない…という方、意外と多いのではないでしょうか。

結核のため29歳という若さで夭折しますが、遺した童話や詩の数は300編以上に上ります。まず、第1章ではそんな南吉の生涯を丁寧に紹介していきます。

肉筆原稿、資料など116点。なかなかのボリュームです。

「やはり、ストーリーには、悲哀がなくてはならない、悲哀は愛に変る。」

弱冠15歳の時に綴った日記帳からの抜粋です。

「ごんぎつね」の物語を知っている方ならピン、とくるのではないでしょうか。ひとりぼっちの子ぎつねごんが、同じく自分のいたずらのせいでひとりぼっちになってしまった兵十へのつぐないのため、くりやまつたけを運ぶ日々。

しかし兵十は気が付きません。そんなある日、またいたずらをしにきたと思った兵十は、ごんを火縄銃で撃ってしまいます。

衝撃的な結末を迎えた哀しみと共に、ごんへの愛おしさが、兵十のやりきれない感情が一気に押し寄せてきます。

ごんの兵十への届かなかった「愛」がせつなすぎます。まさに「悲哀」が「愛」に変った瞬間です。

南吉は、晩年にもこんな日記を遺しています。

「よのつねの喜びかなしみのかなたに、ひとしれぬ美しいもののあるを知っているかなしみ。そのかなしみを生涯うたいつづけた。」

この言葉通り、南吉の童話は哀しいものが多いかもしれません。

誰もが感じたことのある、この世の不条理、孤独、心の弱さ。それらを見事に書き表しているのが南吉の童話です。

南吉自身、自らの内面と向き合いながら、生にしがみつき「愛」を求め、もがき続けた作家です。

だからこそ、私たち読者の共感を呼び続けるのかもしれませんね。

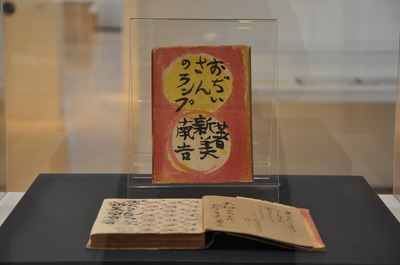

南吉が唯一生前に出版した童話集「おぢいさんのランプ」。版画家の棟方志功が装丁を担当しています。この童話集出版後の5か月後に南吉はこの世を去ります。

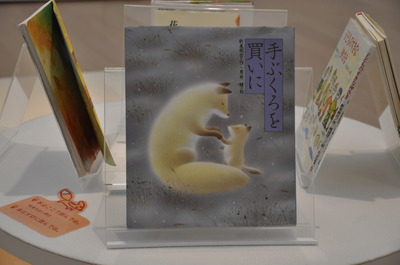

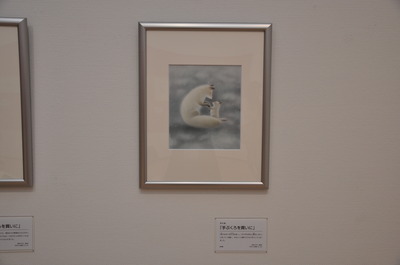

第2章では、南吉の童話に寄せた絵本原画の数々をご紹介します!みなさん、この絵本に覚えはありませんか?そう、南吉童話の中でも「ごんぎつね」と並んで有名なものが「手袋を買いに」。

この絵本を読んで育った方も多いのではないでしょうか。絵は黒井健さんが担当しています。

展示室では、この絵本の表紙の原画も見れますよ。たいへん貴重です!

このほかにも、「ごんぎつね」「手袋を買いに」をはじめとする30の童話、90点の原画を展示しています。

展示室の途中には、くつをぬいでゆっくり絵本を読める「絵本のへや」もご用意しています。山村浩二さん原画の「手袋を買いに」DVDも観賞できますよ。

そして、展示室最後には、市内小学校から寄せられた「ごんぎつね」の感想文を展示しています。

その数、27校約2000枚!

ちょっと立ち止まって目に入ったものから読んでみてください。

「私もごんの気持ちがわかります。さみしい時や、悲しい時、だれかにきづいてもらいたくて、人にいたずらをしたときもあります。ごんは、兵十と会ってやさしい心を育てたと思います。兵十にうたれてしまったけど、ごんはこうかいはないと思います。」

「ごんと兵十は心が通じ合ったと思います。そして、兵十はごんを助けて、いっしょにくらしたと思います。ごんと兵十は一人ぼっちでさびしかったから、いっしょに魚をとったり、くりをひろったりしながらくらしたと思います。」

子ども達の純粋な言葉に心を動かされます。

こんな撮影スポットも用意していますよ!

ごんはどこにいるでしょう?「新美南吉生誕100年 ごんぎつねの世界」展は今週末、31日(日)までの開催です!

ぜひ、お見逃しなく!

最終日は「ごん吉くん」に会えるかも!?(s.m)

-

2013年03月06日 「藤田嗣治渡仏100周年記念 レオナール・フジタとパリ1913-1931」前売券発売開始しました

ひな祭りも過ぎ、春の気配が本格的に感じられるようになってきました。

ここ静岡では、日中はポカポカと暖かい陽気の日が続いています。

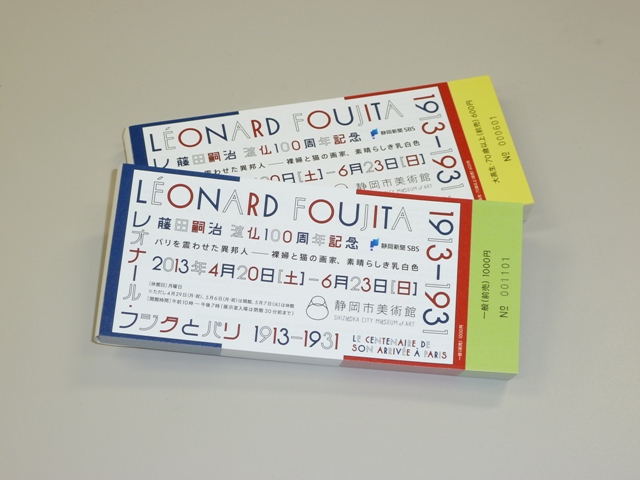

ただいま当館では、「新美南吉生誕100年 ごんぎつねの世界展」を開催中ですが、本日3月6日から次の展覧会「藤田嗣治渡仏100周年記念 レオナール・フジタとパリ1913-1931」前売券の発売が始まりました。

お気づきの通り、両展ともタイトルに「100年」が入っています。藤田嗣治がフランスへと出発したのは1913年6月。その翌月7月に新美南吉は誕生しました。藤田はパリで成功をおさめ、1931年には南米へと旅立ちますが、その同じ年に南吉の「ごん狐」が『赤い鳥』に掲載されています。

さらに付け加えると、当館ではもうひとつ100年記念展を予定しています。

本年11月に開催予定の「徳川家康公顕彰四百年事業 没後100年 徳川慶喜展」です。

1913年とは、徳川慶喜公が亡くなり、新美南吉が生まれ、藤田嗣治がフランスに初めて渡った年だったのですね。さて、出来立てほやほやのチケットはこちら。

画家を育んだ芸術の都パリのイメージで、チケットや広報印刷物はトリコロールのデザインです。

今回の展覧会では、画家の26歳から44歳までの時期に焦点を当てています。単身フランスへ渡った藤田嗣治が、モディリアーニやパスキンなど異国からパリに集った画家仲間たちと個性を競い合い、「乳白色の地」と讃えられる独特の作風に至るまでの道のりをたどるとともに、その最初の充実期の名作をご紹介します。

世界を目指す若き日の藤田が熱い思いをつづった手紙も出品されます。どうぞお楽しみに!

「藤田嗣治渡仏100周年記念 レオナール・フジタとパリ1913-1931」

会期:2013年4月20日(土)―6月23日(日)

休館日:月曜日 ※ただし4月29日(月・祝)、5月6日(月・祝)は開館、5月7日(火)は休館観覧料:一般1200円→ 前売り料金1000円

大高生・70歳以上800円→前売り料金600円

*中学生以下無料

*障害者手帳等をご持参の方および介助に必要な方は無料前売券販売期間:3月6日(水)から4月19日(金)まで

販売場所:静岡市美術館、チケットぴあ[Pコード765-563]、ローソンチケット[Lコード47129]、セブンチケット[セブンコード021-228]、谷島屋呉服町本店、戸田書店静岡本店、戸田書店城北店、江崎書店パルシェ店、MARUZEN&ジュンク堂書店新静岡店

(k.y)

-

2013年01月13日 2/3(日)節分ワークショップ参加者募集中!

皆さん、7日の七草粥、11日の鏡開き、しましたか?

私たちの生活の中から生まれた年中行事や暦には、先人の知恵が詰まっています。

例えば、七草粥は1年の無病息災を祈るために食べますが、

ビタミンが豊富な七草は、実際にお正月休みの

食べ過ぎ、飲み過ぎで疲れた胃を休ませてくれます。さて、今日は2月3日(日)に開催する

暦とあそぶワークショップ vol.2

「節分だ!鬼のお面をつくろう」のお知らせです。

(対象:小学生20名)

祭事や年中行事をとおして季節を感じ、それをかたちにする

暦とあそぶワークショップシリーズの第2弾。今回はタイトルのとおり、鬼のお面をつくります!

節分と言えば…

「鬼はーそと!福はーうち!」…なんと言っても豆まきですよね。

この豆まきは、季節の変わり目に生じると言われる邪気を追い払うことが目的です。

そして豆まきと言えば…鬼!

…そもそも鬼って何なのでしょう?

地獄の鬼、鬼が島、鬼退治、

身のまわりのものが鬼になる「百鬼夜行(ひゃっきやぎょう)」、

それに、風神、雷神も広い意味では鬼の一種です。

そして誰もが一度はしたことのある鬼ごっこ。

各地のお祭りで使われる鬼のお面、等々…鬼にまつわるお話や絵、そしてお面は、古来より日本各地に存在します。

今回は、このさまざまな鬼の絵やお面などを鑑賞した後、

オリジナルの鬼のお面をつくります!最近ではスーパーなどで、豆と鬼のお面がセットで売られていますが、

今年は鬼のお面、一緒に作ってみませんか?鬼の顔、実はこんな特徴があるんです。

目は月のようにキラキラ!

口は大きく、耳まで裂けているものも!

座布団のように大きい顔…猿や牛、馬に似ているものも。

動物のきばをつけ、舌は炎のよう。そして牛の角!これは、いろいろな鳥や獣の体から、とくに強くて怖そうな部分を借りてきて

つなぎ合せているのだとも言われています。(参考文献:大西廣『鬼が出た』たくさんのふしぎ傑作集 福音館書店)

今年の節分は、手作りのお面で豆まきをしましょう!

※参加者のご家族は16:00に美術館へお越しください。

完成した鬼のお面をつけて、豆まきをします!ワークショップの詳細、お申し込みはこちら!

ただ今申込受付中です!(1/25(金)締切)(m.y)

-

2013年01月06日 「近江巡礼 祈りの至宝展」の作品は、前期・後期で大きく入れ替わります!

あけましておめでとうございます。

静岡市美術館は、開館して3回目のお正月を迎えました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、1月2日に「滋賀県立琵琶湖文化館が守り伝える美 近江巡礼 祈りの至宝展」が開幕しました!

全国五指に入る国宝・重要文化財の指定件数を誇る滋賀県。

本展では、国宝2件、重要文化財25件を含む、琵琶湖湖畔の25ヶ寺6社の名宝76件を紹介します。そして本展は、前期・後期で作品が大きく入れ替わります!

特に仏画や近世絵画作品は2作品をのぞき、ほとんどの作品が入れ替わります。

展覧会の会期自体も36日間と短く、さらに前後期で展示替え。

神さま・仏さまに会える時間は少ないのです…。

みなさま、本当にお見逃しなきよう!前置きが長くなりましたが、今回は前期・後期の見逃せない作品を絞りに絞ってご紹介します。

(本当はすべての作品をご紹介したいくらいなのですが…)●前期(~1/20(日))に見るなら!

重要文化財「薬師如来立像」銅鋳造 鍍金 奈良時代 聖衆来迎寺蔵

展覧会のポスターに登場する「薬師如来立像」

約1200年前の奈良時代の作で、琵琶湖から現れた薬師と伝えられています。

左手に薬壺、右手は衣の端をぎゅっと握る珍しい姿。丸顔で優しげな微笑みが印象的です。

「日吉山王祭礼図」六曲一双、江戸時代、個人蔵

滋賀県大津市の日吉大社の山王祭礼は、1200年以上の歴史があるとされています。

左隻には7基の神輿が船に乗せられ琵琶湖を渡る様子が描かれています。

お祭りの熱気と興奮が伝わってきます。●後期(1/22(火)~2/11(月・祝))に見るなら!

国宝《人道生老病死四苦相図 六道絵のうち》鎌倉時代、聖衆来迎寺蔵

人道を描いた四幅のうちの一幅。

下から上へ、生・老・病・死の順で、人間界の四つの苦しみが描かれています。

老苦の場面では、鏡に映る自身の姿を見て嘆く老女の姿も…。

【1/29(火)~2/11(月・祝)】のみ展示です。お見逃しなく!!

重要文化財 曾我蕭白筆「楼閣山水図」六曲一双、江戸時代

月明かりに照らされた幻想的な雰囲気が魅力。別名「月夜山水図」とも呼ばれています。

中国の西湖の風景がモチーフとして散りばめられており、憧れの景観を描いた水墨の傑作です。●通期展示はこちら!何度観ても惚れ惚れします…。

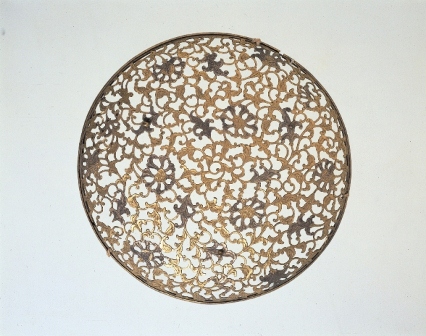

国宝《透彫華籠》平安~鎌倉時代 神照寺蔵

華籠は散華供養(けこさんげくよう)の花びらを盛る器。

散華(さんげ)とは諸仏を供養するために蓮弁をかたどった紙の花びらを散らすこと。

本作では宝相華唐草文(ほうそうげからくさもん)を透彫りし、とくに外面は鋤彫(すきぼり)を加えて立体的に表現されています。

全体を鍍金(ときん)し、さらに宝相華と唐草の要所に鍍銀を施すなど、デザイン性にも技術的にも優れた名品です。

重要文化財「聖観音像」 木造 平安時代 荘厳寺蔵

座った姿が穏やかな本像は、比叡山を越えてやってきた「山越観音」と考えられています。

滋賀県以外で公開されるのは、今回が初めてです。以上、ごく一部ではありますが、おススメの出品作品をご紹介しました。

前期・後期・通期展示の別がわかる、出品作品リストはこちら⇒

近江巡礼祈りの至宝展 作品リスト.pdf本展では、リピーター割引(有料観覧券の半券をご提示いただくと、当日料金から200円引き!)も実施しています。

前期・後期どちらもお楽しみいただければ幸いです。

一度といわず、二度三度と足をお運びくださいね。みなさまのご来館をお待ちしております!

(c.o)

-

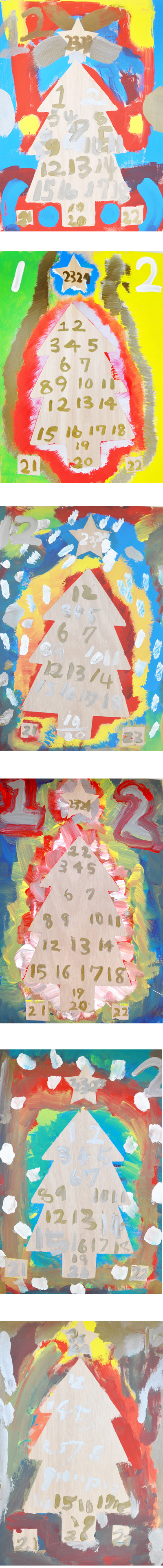

2012年12月13日 12/1 アドベントカレンダーをつくりました!

ここ数日は、吐く息が白くなるほどの寒さですね。

今年は念願のホワイトクリスマス、ここ静岡でも見られるでしょうか。さて、12月1日(土)、

プレゼントワークショップ vol.6「クリスマスの準備をしよう!」を開催しました。

昨年度よりスタートしたこの”プレゼントワークショップ”シリーズは、

記念日などに合わせて実施しています。家族や、大切な人のことを想いながら、その気持ちをかたちにし、プレゼントをつくります。

ワークショップの最後には、プレゼントを手渡しするのも、本ワークショップの特徴です。過去の”プレゼントワークショップシリーズ”の様子は、↓から覧いただけます。

vol.1 父の日(昨年度)

vol.2 敬老の日(昨年度)

vol.3 母の日

vol.4 父の日

vol.5 親子の日12月のはじまるこの日、カレンダーを見て

子どもたちは “もうすぐクリスマス!”と、わくわくした気持ちになるのではないでしょうか。

(大人になると、今年もあと1ケ月か…と、どちらかというと後ろ向きな気持ちになりがちですが…)今回は、クリスマスまでの日を、毎日カウントダウンして楽しめる

「アドベントカレンダー」づくりに挑戦しました。アドベントカレンダー…あまり聞きなれない言葉ですね。

日本ではまだ一般的ではないかもしれませんが、海外ではメジャーなようです。どんなものかというと…

クリスマスまでの期間(=アドベント…日本語では待降節、降臨節などと言います)を

より楽しく過ごすため、12月1日から24日までの間(地域や宗派によって異なります)を

カウントダウンしていく”日めくりカレンダー”のことです。日付の書かれたカレンダーの小窓を、毎日1つずつ開けていくなど、そのしかけも千差万別。

もちろん市販品もありますが、家族で手作りすることも多いようです。…ということで、今回は、しずびオリジナル!の、

ちょっと変わった「アドベントカレンダー」をつくります!「これが、今日つくるアドベントカレンダーです!」

「どこがカレンダーなのー?」

じつは…

まん中のツリーは剥がすことができ…

24等分されています。

それぞれ裏には番号が書いてあって…

1日は1と書かれたパーツを、2日は2を…と、

毎日、その日の数字のパーツをひとつずつ、カレンダーの日付の上に貼っていくと…

24日、クリスマスツリーが登場!絵が完成する、というしかけです。

ツリーの部分は、布でできています。

「ふわふわだ!」

「サンタさんのお洋服の生地だ!」

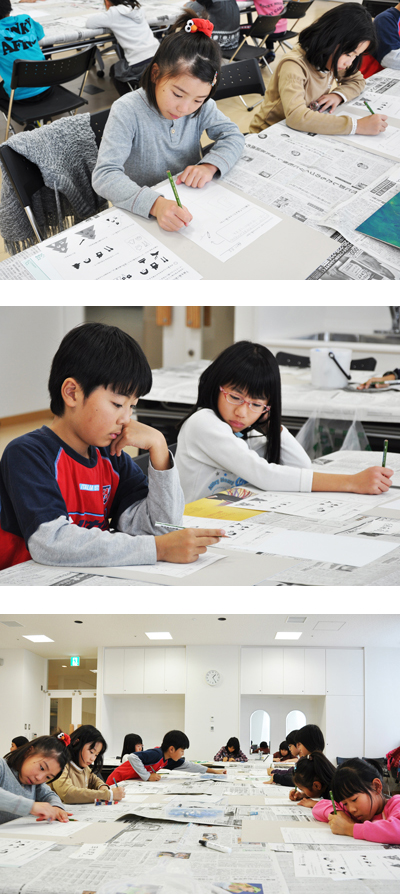

早速制作に取りかかります。

まずは、ツリーの中に描く図柄を決めます。

ワークシートでクリスマスのイメージや思い出を言葉にし、それを絵にしていきます。

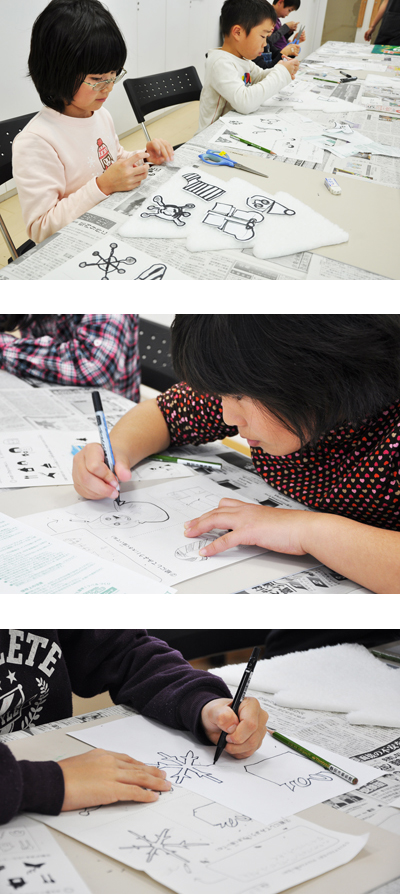

図柄が決まったら、それをシール状シートにもう一度描きます。

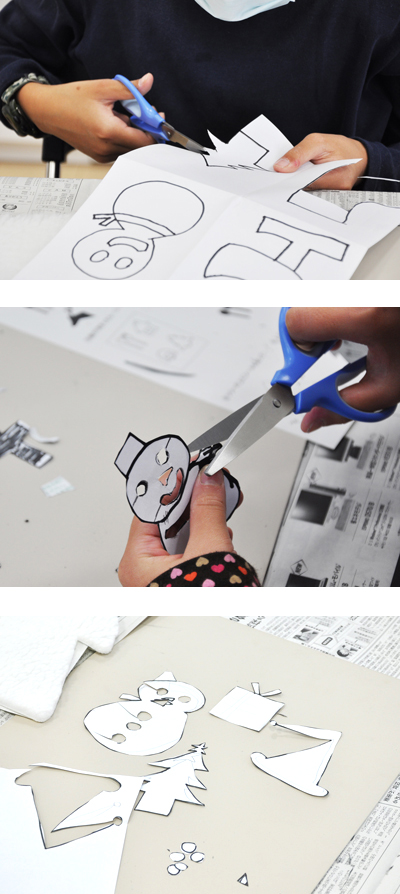

それをはさみで切りぬいて…

シールをはがし…

ツリー型の布に貼ります。

その上から…刷毛で絵具を塗っていきます!

「布に描くのも、刷毛で塗るのもはじめて!」という子がほとんど。

最初のひと筆はみんな緊張…。

でも、やりだしたら早い早い!

ツリーがどんどんと色づいていきます。塗り終えたら、シールをそぉっとはがします。

すると…

その部分がマスキングされて、ツリーの中から

みんなの「クリスマスの思い出」が浮かび上がります!

次は、ベニヤに色を塗ります。

さっきより大きな刷毛で、全身を使って、大きなベニヤを塗っていきます!

塗り終わったら、型紙をはがして…

中に数字を描いていきます。

そして…完成した作品がこちら!

しかし…今日はこれで終わりではありません!

ツリーを切って…

ひとつひとつのパーツを丁寧にラッピング。

忘れず表に数字を書いて…これを24回繰り返します。

紙袋の中に入れたら、やっと完成!

16時、お父さんやお母さんに今日つくったアドベントカレンダーをお披露目します!

「どこがアドベントカレンダーなの?」

子どもたちが「これはね…」と、アドベントカレンダーのしかけを伝えます。

おうちに帰って、さっそく1のパーツを貼ってくれたかな?

きっとこんな感じになっていることでしょう…!

クリスマスまであと12日!

ツリーの姿が半分、見えてきた頃でしょうか。家族のみんなは、ツリーの中に何が描かれているかは知りません。

クリスマスまでの1日1日を、今回のアドベントカレンダーでさらに楽しく、

家族みんなで、ワクワクしながら過ごしてくださいね。(m.y)

-

2012年11月24日 今日はロートレック、明日はドニの誕生日!

ストラスブール美術館展も残すところ20日を切りました。

まだご覧になられていない方、お早目に静岡市美術館にお越しください!

ということで、本日は画家たちの誕生日を祝いながら、展覧会の見どころをご紹介するという好評企画(?)の第2弾。

今週末はなんと2人の画家が誕生日を迎えます。

まずは本日11月24日生まれ、生きていれば御年148歳、

アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレック さんです。

長い名字から推察できるかもしれませんが、彼は貴族の息子として1864年に南仏のアルビという町に生まれました。

1882年に画家を志してパリに出た彼は、キャバレーの踊り子や女優など華やかな都市生活を彩る女性たちの姿を描き、また数多くのポスターを制作したことでも知られています。

今回の展覧会では、マルセル・ランデールという女優を描いた作品をご紹介しています。

アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレック 《マルセル・ランデール嬢の胸像》1895年 8色リトグラフ・紙 ストラスブール美術館

このマルセル・ランデールは「赤毛のマルセル」とも呼ばれ、当時のパリでは1、2を争う女優の一人でした。ロートレックは彼女のことを気にいっていて、なんと24回も(!)マルセルが出演する同じ演目を見に行っていたとか。この作品以外にも、彼はマルセルを描いた作品をたくさん残しています。

そして明日25日は、モーリス・ドニの誕生日。

1870年生まれ、生きていれば142歳です。

ゴーギャンの影響を受け、平面的な彩色、画面構成を特徴とした「ナビ(預言者の意)派」の一人であったドニは、家族や友人などの身近な人々のいる風景を多く描きました。またキリスト教美術の復興にも力を注ぎ、教会のステンドグラスなども制作しています。

今回の出品作の《室内の光》には、そうしたドニの2つの特徴がよくあらわれています。

モーリス・ドニ 《室内の光》 1914年頃 油彩・カンヴァス ストラスブール美術館

この作品では、彼の妻と娘たちが描かれ、一見幸せな家族の肖像画なのですが、娘たちの取るポーズは、祈りや神への感謝を表すための奉納を表しており、神への愛という意味も持たせています。いわばドニなりの「愛の象徴」として描かれている作品なのです。

また、ドニは調和と均衡を大切にし、この作品の中でも右の果物盆を持つ娘と、背景の壁画の人物のポーズを同じにするなどして安定的な構図を作り出しています。

ちなみに私生活でも良き夫、良き父だったそうで、娘が文学に興味を持ったときはお互いにアイデアの交換などもしていたようです。

ドニの幸福感があふれ出ているような作品で、見ているこちらも幸せな気分になってきませんか?

と、いうことで、

ロートレックさん、ドニさん、お誕生日おめでとうございます!

(K.O)

-

2012年11月18日 「Shizubi Project 2 ひそやかな眼差し 小林且典」11月25日まで開催中です!

展示室では「ストラスブール美術館展-モダンアートへの招待」が好評開催中ですが、

エントランス・多目的室では、「Shizubi Project 2 ひそやかな眼差し 小林且典」が同時開催されています。

こちらの展示、タイトル通り”ひそやかに”、実は8月28日から始まっておりました。

そして、会期も残すところあと一週間ほど…。

遅くなりましたが、関連イベントのご報告も兼ねてご紹介したいと思います。

「Shizubi Project」とは、当館のどなたでも無料でお入り頂けるエントランスホール、多目的室の

開放的な空間を活かして、現代のさまざまな美術の姿をご紹介するプロジェクト。

第1回目は昨年度、彫刻家の袴田京太朗さんをご紹介しました(→https://shizubi.jp/event/20110712-1023.php)。

第2回の今年は、彫刻家・写真家の小林且典さんを取り上げています。

「彫刻家・写真家」とあるように、小林さんは、彫刻作品制作して、その作品を自ら写真に撮る、

というスタイルをとっていらっしゃいます。

手前に映っている作品はブロンズで出来ていますが、

向こう側の壁には、そのブロンズを映した写真作品がかけられています。

また今回の展示では、最新作だけでなく、小林さんのこれまでの作品も展示しています。

イタリア留学時に出会ったろう型鋳造法をもとに制作されたブロンズ作品のほか、

フィンランドの芸術家村フィスカルスでの滞在を機に始めた、木のシリーズ。

写真作品もゼラチンシルバープリント、カラープリントのほか、

プラチナプリントという、字のごとく「プラチナ」を使った焼き付け方法で印画された作品まで、

ダイジェストではありますが、ご紹介しています。

永い時間を生き抜いてきたような佇まいをみせるブロンズ彫刻と、

その彫刻を撮影しながらも、どこか人の気配を匂わせる写真作品。

ふらりと美術館に訪れた方々が、小林さんの作品世界に惹きこまれるかのように

じっくりと鑑賞している姿が、会期中よく見られました。

この想定外の作品との出会いが、まさに「Shizubi Project」の醍醐味です。

そして!

今回の展示にあわせて、『小林且典作品集 ひそやかな眼差し』が

当館監修のもと、みすず書房さんから刊行されました!

西洋美術史家の岡田温司さんによる素敵なテキスト、

平野太呂さんによるアトリエ撮りおろし写真、当館学芸員の解説2本のほか、

インスタレーションビュー、英訳が付録でついてきます。

内容も盛りだくさんですが、小林さんの作品に通じるような、

カタログというより美しい本に仕上がりました。

こちらの作品集は一般書店でも販売してますが、、当館でお買い求め頂くと

小林さんのサイン入りになります!(数量限定、ご購入の詳細はこちら→https://shizubi.jp/cafe/mailorder.php)

この作品集の刊行を記念して、去る9月29日(土)に

小林さん、岡田温司さん、当館学芸課長の以倉による対談イベントが行われました。

台風17号直撃のなか、お越し頂いた方々、ありがとうございました!

また、9月30日、11月10日は小林さんによるアーティストトークを行いました。

当日は小林さん愛用のカメラ(しかも手作りのレンズ!)を見せて頂いたり、

ブロンズの制作方法など、作品を前にお話して頂きました。

参加して下さった方からも質問が出るなど、終始和やかな雰囲気でした。

長々と書いてしまいましたが、

「Shizubi Project 2 ひそやかな眼差し 小林且典」は11月25日まで開催中です!

どうぞお見逃しなく!

(a.i)

-

2012年11月16日 プレゼントワークショップvol.7「新年だ!うるし塗りの竹スプーンをつくろう」を開催します!

気が付けば街並みはクリスマス飾りで彩られ、寒さも深まってきた今日この頃。

美術館館内は暖かく、ほっと落ち着きます。ただ今開催中の展覧会「ストラスブール美術館展」をはじめ、様々なイベントの開催を予定しております。

今日はその中でも、おすすめワークショップを、開催に先駆けてちょっとご紹介させていただきます。皆さんご存知のとおり、静岡には竹細工や漆工芸などの伝統工芸が今も伝わります。

その伝統工芸を取り入れ、また地域の竹林整備も兼ねた「うるし塗りの竹カトラリー」制作の授業に取り組まれている特別支援学校の先生との出会いから、このワークショップが生まれました。

そう、今回は当館恒例のプレゼントワークショップ第7弾として、うるし塗りの竹スプーンをつくります。

新年の準備に、手作りのスプーンを2本つくって、自分と大切な人への贈り物にしよう、というものです。日時:12月15日(土)、1月6日(日) 両日とも13:00~16:30 【全2回】

参加費:1,000円(材料費含む)

対象:小学生4年生以上 20名

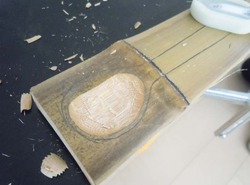

技術指導/協力:静岡県立静岡北特別支援学校南の丘分校 教諭・生徒制作は一枚の竹板を削りだすところから始まります。

また、安全面がしっかりと配慮された、本物のうるしを使う本格的な内容です。それでは、ワークショップ2日間の工程をご紹介していきます。

●1日目●

スプーン型を写し取った竹板をクランプで固定した後、専用の彫刻刀とノミを持って丸く円を描く様に削っていきます。

粗方けずれたら、微調整をかけます。

やすりをかけたら、スプーンのくぼみの完成です!

次は糸のこを使って、スプーン型に削り出します。ギコギコギコ…

削り出せました!

1日目の工程はここまで!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ワークショップ本番では、参加者の皆さんのスプーンをいったんお預かりし、学校にてベルトサンダーを使った削り作業を行います。

作業に習熟した生徒さんが、参加者の皆さんのスプーンを1本1本大切に削りだします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●2日目●

紙やすりでやすりがけを行ったあと、本物のうるしを使った塗り作業に入ります。

これがうるしです。NOA漆という、かぶれにくいうるしを使用します。

直接うるしに触れることのないよう、二重に手袋を装着。

通常、うるしは直接肌に触れることがなければかぶれませんが、空気中の成分による刺激を避けるため、この装置を用いて万全の対策をとります。

筆を使って、丁寧に塗っていきます。

すくう部分を二度塗りして…

完成です!竹の素朴な質感と、うるしの光沢がとても美しく、上品な仕上がりです。ワークショップでは、スプーンを包むための「折形」も体験していただきます。

申込締切は今月末、11月30日(金)まで。

小学校4年生以上の方であれば、どなたでも参加できます。特別支援学校の先生、生徒さんが丁寧に教えてくれますよ。

お申込みはこちらから↓

https://shizubi.jp/event/vol7.php

皆さんのご参加をお待ちしております。 (s.m)

-

2012年11月10日 明日11/11はシニャックの誕生日です

ストラスブール美術館展では、約60作家の作品をご紹介しています。

当然ながら、展覧会会期中に誕生日を迎える画家もたくさんいる訳なのですが・・・

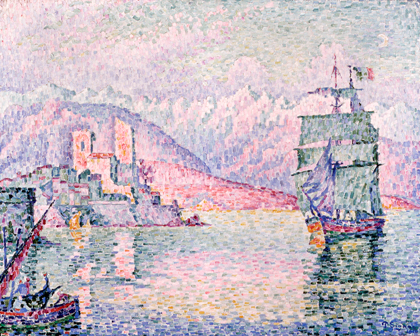

なんと明日は、今回のポスター・チラシのメイン画像になっている、ポール・シニャックの誕生日!

生きていれば、御年149歳です(1863年うまれ)。

今回の展覧会の中でも担当者一押しのシニャック。

スーラとともに当時としては最先端の光学研究をもとに、筆触分割の技法を用いて制作を行った、新印象主義の代表作家の一人です。

↑ポール・シニャック《アンティーブ、夕暮れ》1914年 ストラスブール美術館

今回の出品作品からもわかるように、シニャックは現実の風景の再現よりも、

色彩がもたらす絵画的な効果を優先させました。

実際、彼は目の前の風景を見て描くのではなく、代わりにアトリエで、事前に書き留めた

一日の様々な時間を描いた水彩画やエスキースなどをもとに風景画を制作したそうです。

港に降り注ぐ夕暮れの光がきらめく様子を、様々な色を使って表しています。

南フランスの港町の美しい一瞬へのシニャックの感動があらわれているようです。

ちなみに、シニャックの作品には海を描いた作品が多いのですが、

これは彼がマリンスポーツ好きだったことも関係しているようです。

購入したヨットはなんと30隻以上!

そしてそのヨットで1907年には、イスタンブールにも出かけています!!

ヨットのネーミングもおしゃれで、「オランピア」(画家マネの代表作から)、「ワルキューレ」

(作曲家ワグナーの作品から)、「シンドバット」などなど。

1892年にブルターニュから南仏に引っ越した時も、ヨットで移動したんだとか。

まさに「海の男」なのかもしれませんね。

長くなりましたが、

シニャックさん、お誕生日おめでとうございます!!

(K.O)

HOMEBLOG