過去の展覧会

※各章のタイトルをタップすると詳細が表示されます

天文11年(1542) 12月26日、岡崎城に一人の男子が誕生しました。幼名・松平竹千代、徳川家康です。

当時の松平氏は、西の織田氏・東の今川氏に挟まれた三河国の一領主にすぎませんでした。竹千代は駿府で幼少期を過ごし、元服して元信、ついで元康と名乗ります。このように今川義元から一字を拝領した元康は、順調にいけば今川領国の西端を統治する有力武将のひとりとして生涯を終えるはずでした。

ところが永禄3年(1560)、図らずも義元が桶狭間で討死したことで、元康は最初の「どうする?」に直面します。これを機に尾張の織田信長と同盟を結び、今川氏に反旗を翻した元康は家康と改名し自立する決断を下しました。

三河一向一揆との対立では家臣団分裂の危機を乗り越え、次第に西三河から東三河へと勢力を拡大します。そして永禄9年(1566)、同国内の今川氏最後の拠点を攻略した家康は、念願の三河統一を果たしたのです。

同年、関白・近衞前久の取り計らいで従五位下三河守に叙任されると、松平から徳川に改姓。名実ともに一国の大名となった家康は、強大な存在である武田氏と対峙していくことになります。

着初めの鎧

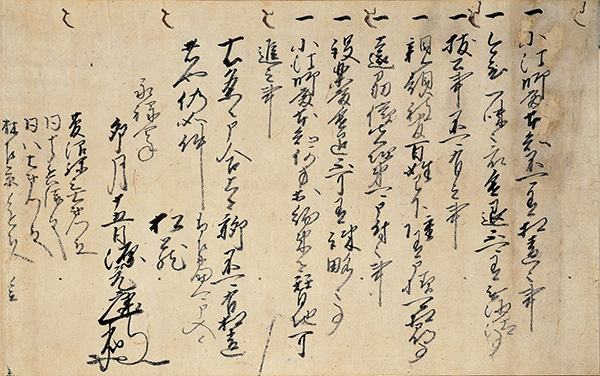

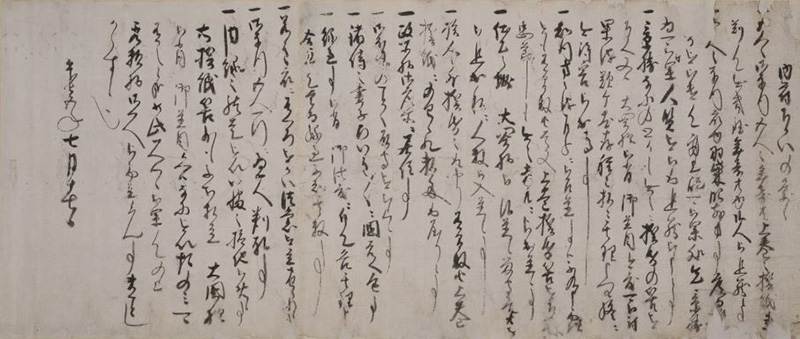

字はそれほど上手くない?

三河平定を成し遂げ、遠江へと進出した家康の前に強大な敵として立ちはだかったのが、甲斐の武田信玄でした。当初は信玄と協調し今川氏を滅亡させますが、両者の関係は徐々に悪化し、ついには敵対することになります。

元亀3年(1573)、三方ヶ原の戦いで家康は信玄に大敗を喫し、さらに武田軍が美濃から三河に侵攻したことで、徳川家は危機的な状況に陥ります。ところが信玄の急死により武田軍が撤退し、窮地を脱することができました。

そして天正3年(1575)の長篠の戦いで、織田・徳川軍は信玄の跡を継いだ勝頼が率いる武田軍に勝利を収めます。しかしその後も武田氏との争いは続き、高天神城の攻防など遠江を巡って幾度となく戦いが繰り広げられました。

その過程では、武田氏との内通の嫌疑で正室築山殿と長男信康を処罰するという非情な決断も強いられたのです。やがて訪れた天正10年(1582)は、武田氏の滅亡、そして本能寺の変と、徳川家にとっても激動の年となります。

信長亡き後の動乱で武田旧領の掌握に成功した家康は、三河、遠江、駿河に甲斐、信濃を加えた五か国を統治する大大名へと飛躍しました。しかしその統治は盤石ではなく、信長の後継者争いに勝利した羽柴(豊臣)秀吉との関係も、徐々にひずみを生じていくことになります。

初期合戦図屏風の貴重な作例

「是非に及ばず」 本能寺での信長の劇的な最期

天正10年(1582)の本能寺の変後、信長が進めた天下統一事業の継承者としての地位を確立した羽柴(豊臣)秀吉。一方で家康は信長の次男・織田信雄の要請を受けて秀吉に対抗し、両者は小牧長久手の戦いで衝突します。

この合戦では徳川四天王に代表される勇猛な家臣団が活躍し、局地戦では徳川方が勝利を収めますが、秀吉の優位で戦況は進み、先に信雄が和睦したことで家康も引き下がらざるを得ませんでした。

その翌年に関白となった秀吉は、妹の朝日姫を家康のもとに嫁がせ、生母大政所も岡崎に送って懐柔を図ります。秀吉の再々の上洛要請に応じた家康は、大坂城で秀吉に謁見して臣下の礼をとり、豊臣政権下の一大名となりました。

天正18年(1590)の小田原征伐に参陣した家康は、戦後、北条氏旧領であった関東への移封を命じられます。これに従い江戸に拠点を移し、その後も文禄元年(1592)の朝鮮出兵では肥前名護屋に出陣するなど秀吉の命で転戦します。やがて秀吉に死期が迫ると、その意を酌んで幼少の秀頼に対し忠誠を誓う起請文を提出し、豊臣政権の重鎮としての役割を果たしました。本章では試練の家康を支えた「徳川四天王」の武具なども紹介します。

神格化された秀吉の姿

長久手合戦屏風の傑作

―本多忠勝

慶長3年(1598) 8月に豊臣秀吉が世を去ると、天下は再び動乱の兆しを見せ始めます。秀吉の遺命に背き諸大名との姻戚関係の拡大を図った家康は、石田三成ら豊臣恩顧の奉行たちとの間に軋轢を生みます。やがて三成を失脚させた家康は、秀頼を後見する立場となって大坂城西の丸に入り政治の主導権を握りました。

慶長5年(1600) 6月、五大老のひとりであった上杉景勝に謀反の嫌疑をかけて討伐を宣言すると、会津に向けて出陣。その隙を衝いて三成が挙兵し、反徳川派の奉行が家康を糾弾する「内府ちがいの条々」を各地の諸将に送ります。そして家康重臣の鳥居元忠らが守る伏見城を陥落させたことで合戦の火蓋が切られました。

三成挙兵の報せを受けた家康は、直ちに西上することを決断。天下を二分した争いが全国に飛び火する中、9月15日ついに両軍が美濃関ヶ原で激突します。一進一退の攻防が繰り広げられますが、小早川秀秋らの離反により西軍は総崩れとなり、「天下分け目」と呼ばれる関ヶ原の合戦はわずか一日で東軍の勝利に終わりました。

戦後は西軍に加担した反対勢力を減封・改易する一方、自らに味方した諸将への再配分と大規模な国替えを断行。そして慶長8年(1603) 2月、征夷大将軍に任じられた家康は、名実ともに天下人として歩み始めます。

慶長8年(1603) 2月、家康は朝廷から征夷大将軍に任じられ、江戸に幕府を開きます。ところがわずか2年でその座を三男の秀忠に譲り、将軍職は徳川家が世襲していくことを世に示しました。

大御所となった家康は、慶長12年(1607)に江戸から駿府へと活動の拠点を移します。しかしその後も秀忠の後ろ盾として着実に幕府の基礎を固めていきます。例えば東南アジア、スペイン、オランダ、イギリスなど諸外国との交易や、寺社の統制といった重要な政治案件には、家康自ら深く関与したといいます。

その一方で、鋳造させた銅活字による出版事業を駿府城下で着手したほか、和漢の古典籍の蒐集、漢方薬や香木の調合にも熱心に取り組んでいたことが、久能山東照宮をはじめ尾張・紀州・水戸の御三家に伝来した遺愛の品々を通して垣間見ることができます。

そのような中で最大の懸案だったのは、大坂の豊臣家の存在でした。方広寺大仏殿鐘銘事件に端を発した大坂の陣では、家康自ら大軍を率いて出陣。そして慶長20年(1615) 5月8日、秀頼と淀殿の自刃とともに大坂城は落城し、豊臣氏は滅亡しました。ここに長く続いた戦乱の世が終わり、徳川幕府による泰平の世が幕を開けたのです。

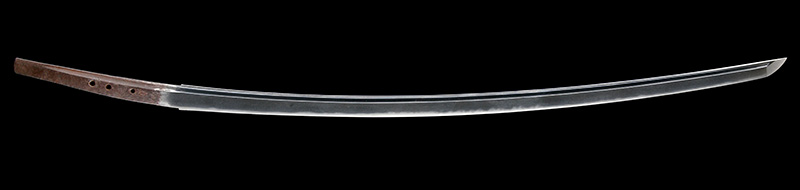

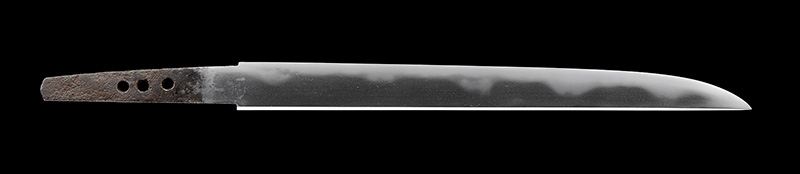

紀州藩祖・頼宣に譲られた粟田口久国の最高傑作

洗練された粋なデザイン

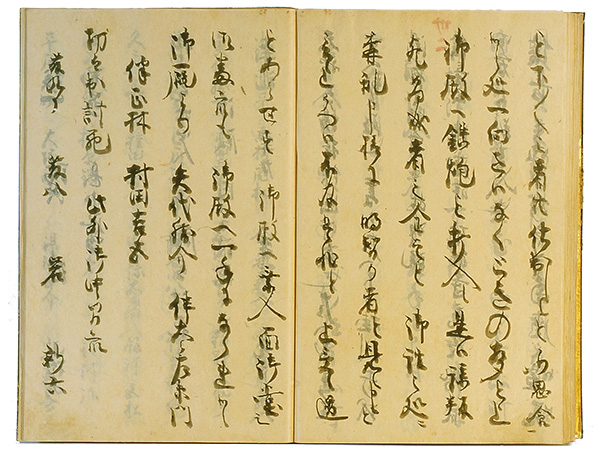

駿府で進められた出版事業

家康遺愛の手沢品

豊臣家の終焉を見届けた家康は、京都で戦後処理を済ませた後、駿府に帰り鷹狩などを楽しむ日々を送ります。ところが翌元和2年(1616) 2月に鷹狩の最中に発病し、4月17日、駿府城で生涯を閉じました。

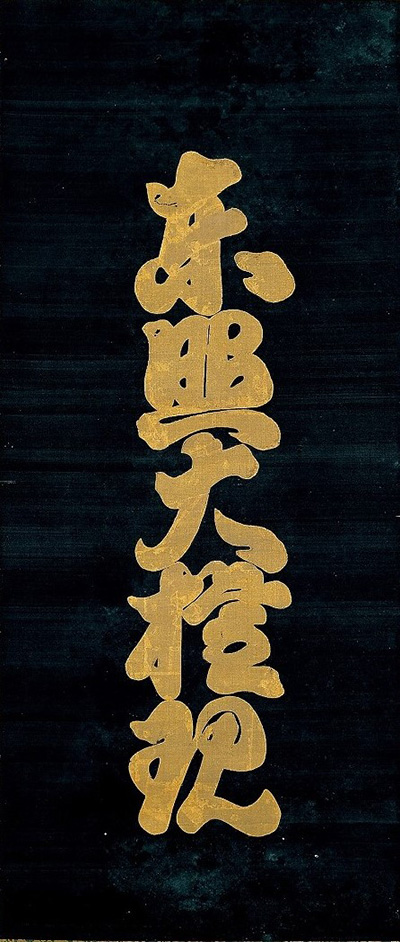

遺命に従い亡骸はその夜のうちに久能山に遷され丁重に埋葬されましたが、間もなく南光坊天海と以心崇伝の間で家康の神号を巡って論争が起こります。崇伝が推す明神号か、天海が主張する権現号か―やがて将軍秀忠の裁定により権現号で勅許を奏請することで決着し、朝廷から提示された案の中から「東照大権現」が選ばれました。

こうした神格化への動きと並行して進められたのが、家康の廟所を祀る東照社の造営でした。久能山の社殿は完成後、元和3年(1617) 12月に後水尾天皇の勅使を迎えて正遷宮が行われましたが、それに先立ち、天海や幕府重臣たちによって家康の神柩は久能山から下野の日光山へと遷されています。日光山にも秀忠、三代将軍家光の指示で壮麗な社殿が整備され、家康は久能山と日光山のほか各地に勧請されて神として祀られるに至ったのです。

本章では、久能山東照宮において御神体同然として祀られてきた家康晩年の愛刀や、秀忠が久能山正遷宮に際し奉納した太刀などを通して、家康はいかにして神となったかを紹介します。

家康の姿

神号