-

2017年06月09日 Shizubi Project 6 彼方へ 大規模映像インスタレーション、スタート!

3月末から開催中の「Shizubi Project 6 彼方へ」、いよいよ6月4日(日)から展示室に拡張しました。

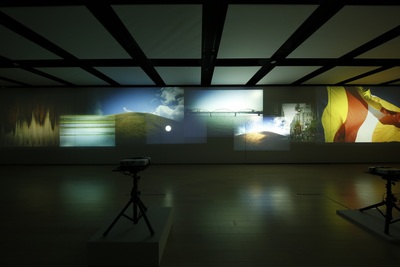

林勇気さん、宮永亮さんによる、展示室全室(約1000㎡)を使った大規模な映像インスタレーションが始まりました!

展示室全室に映像作品が投影され、その中を自由に巡りながらご覧いただく展示です。

映像が”物理的なレイヤー”として、展示室のガラスや壁に幾重にも映し出された空間の面白さ(宮永亮《Reciprocal》)や、何万もの切り抜かれた画像が、床から天井まで数百㎡の大空間に浮遊する迫力(林勇気《another world – alternative》)は、やはり実際に体験していただくほかありません。

会期が来週6月18日(日)までと、非常に短く残念ですが、ともて力の入った展示ですので、是非、ご覧ください。

(a.ik)

宮永亮《Reciprocal》(8 チャンネル)2017年 (写真撮影)木奥恵三 ★6/18(日)まで★入場無料★「Shizubi Project 6 彼方へ 國府理・林勇気・宮永亮」展示室に拡張した様子を動画にてご紹介!全室を使用した大規模な映像展示です。こちらは宮永亮さんの作品。 pic.twitter.com/hZl3VN6x4y

— 静岡市美術館 (@shizubi_jp) 2017年6月8日

林勇気《another world – alternative》2017年 (写真撮影)木奥恵三 ★6/18(日)まで★入場無料★「Shizubi Project 6 彼方へ 國府理・林勇気・宮永亮」展示室に拡張した様子を動画にてご紹介!全室を使用した大規模な映像展示です。こちらは林勇気さんの作品。 pic.twitter.com/jdanGLaJMp

— 静岡市美術館 (@shizubi_jp) 2017年6月8日

「Shizubi Project 6 彼方へ 國府理・林勇気・宮永亮」

①エントランスホール・多目的室 2017年3月28日(火)~6月18日(日)

②展示室 2017年6月4日(日)~18日(日)

[休館日]毎週月曜日(ただし5/1(月)は臨時開館)

[開館時間] 10:00~19:00

[入場料]無料

■映像と音楽によるライブイベント

林勇気、宮永亮の映像とゲストミュージシャンによるライブイベント

[日 時]6月17日(土) 16:00~

[出 演]林勇気×宮内優里 宮永亮×Hakobune

[会 場]静岡市美術館 多目的室

[参加料]1000円(ワンドリンク付) ※申込不要(当日直接会場へ)

★公式カタログとのお得なセットも販売!

-

2017年05月19日 アルバレス・ブラボとアンリ・カルティエ=ブレッソン

現在開催中の「アルバレス・ブラボ写真展-メキシコ、静かなる光と時」ですが、

閉幕まで残すところあと1週間ほどとなりました。

静岡市美術館としては初めての本格的な写真展。

大盛況…とは申し上げにくい状況ではありますが、ご観覧頂いた方からは

「知らない写真家でしたが、穏やかな眼差しを感じ心に残りました」

「あらためてモノクロ写真はいいなぁと思いました」

「素晴らしい写真家を知らずにいるところでした。来てよかったです。」

と、とても好評を頂いております。

そう。アルバレス・ブラボはメキシコを代表する写真家でありながら、

日本での知名度はそう高くはありません。

1983年に東京のPGIギャラリー、1997年に山梨の清里フォトアートミュージアムで

個展が開催されていますが、192点のボリュームでご紹介するのは初めての機会です。

また、アルバレス・ブラボは2002年に100歳で亡くなっているので、

没後としても国内初の大規模な回顧展となります。

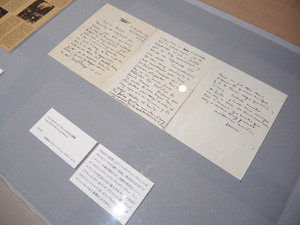

カルティエ=ブレッソンからアルバレス・ブラボへ送られた手紙(1935年・複製)

アルバレス・ブラボの名前を知らない方でも、

フランスの写真家アンリ・カルティエ=ブレッソンをご存じの方は多いかと思います。

実はこの2人、1935年にメキシコシティの芸術宮殿で2人展を開催しています。

1908年生まれのカルティエ=ブレッソンとアルバレス・ブラボは同世代。

アルバレス・ブラボは1932年にメキシコシティの画廊で初個展を、

カルティエ=ブレッソンは1933年にニューヨークのジュリアン・レヴィ・ギャラリーで初個展を開催、

当時はまさに2人とも駆け出しの写真家でした。カルティエ=ブレッソンはフランスのトロカデロ民族博物館(現:人類博物館)

のメキシコ調査団の一員としてメキシコを訪れ、1年間滞在するのですが、

その時撮影された写真には、アルバレス・ブラボと共通する街のモチーフが登場します。

アルバレス・ブラボの《梯子のなかの梯子》(1931-32年)で登場する子ども用の棺桶は、カルティエ=ブレッソンも被写体にしている。

メキシコの街並みを「自国」の風景として切り取ったアルバレス・ブラボと、

「異国」として切り取ったカルティエ=ブレッソン。

残念ながら本展では2人の作品を比較してご覧いただくことはできないのですが、

是非本展を機に両者の作品を比べてみて頂ければと思います。

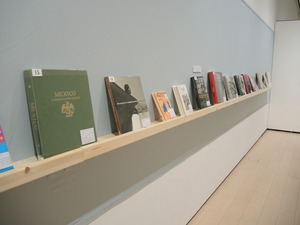

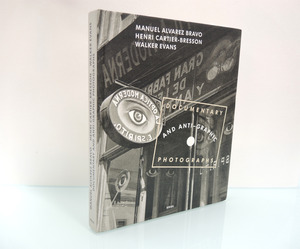

メキシコでの2人展の後、ウォーカー・エヴァンズの作品を加えた展覧会が

メキシコでの2人展の後、ウォーカー・エヴァンズの作品を加えた展覧会がニューヨークのジュリアン・レヴィ・ギャラリーで開催された。

本書は2004年にシュタイデル社から発行された、当時の展覧会を検証する関連書籍。

かっこいい表紙にはアルバレス・ブラボの《眼の寓話》が採用!

アルバレス・ブラボの写真は、カルティエ=ブレッソンの写真より、

より「死」の影を感じるような、静的な印象が強い写真が多いように思いますが、

シュルレアリスムの文脈から語ることができたり、絶対的な構図を持っていたりと、

同時代の表現として共通する部分があります。

また、2人とも一時映画産業に関わり、

さらに名作といわれる作品が実はキャリアの前半に集中していたりと、意外と共通点は多いのです。

さらに、カルティエ=ブレッソンも96歳まで生きた長寿の写真家です。

世界をカメラで切り取り、それを残していく写真家に大切なのは生き残ることだ、

というようなことを聞いたことがありますが、

1935年にメキシコで撮られた若々しい2人のツーショットと、

70代に再び集った時の写真をみると何か感慨深いものがあります。

(その時の写真には、ハンガリー出身のアンドレ・ケルテスも一緒に写っているのですが、

彼もまた91歳まで生きた写真家でした。)

アルバレス・ブラボの《舞踏家たちの娘》(1933年)と

アンドレ・ケルテスの《サーカス》(1920年)は、

その表現の親和性を取り上げられることがあります。

先日の講演会で写真家の港千尋さんは、メキシコを眺め続けた

アルバレス・ブラボのその特異な存在を「恩寵」という言葉で表していらっしゃいましたが、

70年に及ぶアルバレス・ブラボの活動のすべてを一度に紹介するのは易しいことではありません。

この展覧会が、アルバレス・ブラボの作品を知るきっかけとなり、

日本において作品について語られる機会が今後増えることを願っています。

世田谷美術館、名古屋市美術館と開催し、当館は巡回の最終会場です。

どうぞお見逃しなく。

展示室の最後には、静岡会場限定で、

アルバレス・ブラボの写真集や関連書籍が閲覧できるコーナーも設置しています。

こちらも是非。

(a.i)

-

2017年05月16日 Shizubi Project 6 彼方へ③ 宮永亮

美術館エントランスホール・多目的室で開催中の「Shizubi Project 6 彼方へ 國府理・林勇気・宮永亮」をシリーズでご紹介する3回目、宮永亮さんの展示をご紹介します。

宮永さんの作品《地の灯について》(2010年)は、不思議な作品です。横一列に並んだモニターに、走る車上から撮影されたと覚しき夜の街の風景が流れています。といっても、夜の路肩で行われる道路工事の風景で、特に変わった情景でも、何かがおこるわけでもありません。暗闇のなかに明るい工事灯の光が揺れながら、あらわれては流れ去るだけですですが、何故か見てしまう。見ていると、何かざわざわした気持ちになります。それは皆が寝静まったあとに人知れず行われている、深夜の工事現場の寂寥感であり、普段はあまり目にすることのないもう一つの世界の、ざらついた空気を思い出すからかも知れません。

映像は、車の屋根にカメラを固定して、作家が一人で郊外の街を走りながら撮影されました。カメラを固定するにあたって、揺れを防止するため、カメラがスイングするように工夫したそうですが、かえってそれが独特の揺れを生み出したとのこと。7つの小さなモニターには、加工せず、長さも様々な映像の断片が流れています。そして一番端の大きなモニターには、それらが流れ込むかのように、7つの映像がレイヤーとして重ねられています。共通する揺れが、共振するかのように”地の灯”の心地よい効果となっています。

多目的室奥のスクリーンには、作品《KIWA》(2013年)がプロジェクションされています。青森県の恐山で撮影されたということですが、こちらも淡々とした風景が、知らぬ間に反転し重ね合わされ、静かに変化していきます。

宮永さんは、一人で旅をしながら撮影した映像を、レイヤーにして重ね合せて作品を作ることが多い作家です。あてなく旅に出たときに感じる茫漠とした感じや、あてがない故に感じる世界のリアルな手触りが、複雑に多層化された、けれどシンプルな映像の世界に感じられることが魅力です。

(写真撮影)木奥恵三

会期末6月4日(日)からの2週間、展示室にも展示を拡張します。是非、こちらもご期待下さい。

(a.ik)

「Shizubi Project 6 彼方へ 國府理・林勇気・宮永亮」

①エントランスホール・多目的室 2017年3月28日(火)~6月18日(日)

②展示室 2017年6月4日(日)~18日(日)

[休館日]毎週月曜日(ただし5/1(月)は臨時開館)

[開館時間]10:00~19:00

[入場料]無料

※多目的室は、4/16(日)、5/6(土)、5/7(日)、5/20(土)ほか、イベント実施時にはご鑑賞頂けません。

-

2017年05月04日 Shizubi Project 6 彼方へ ② 林勇気

美術館エントランスホール・多目的室で開催中の「Shizubi Project 6 彼方へ 國府理・林勇気・宮永亮」をシリーズでご紹介する2回目、今回は、林勇気さんの展示をご紹介します。

林勇気さんの映像作品《もう一つの世界》は、ネット上から膨大な画像を切り抜いて浮遊させ、私たちをとりまくデジタル世界を鮮やかに可視化しています。芦屋市立美術博物館での展覧会(「窓の外、恋の旅。―風景と表現」2014年)や京都芸術センターでの個展(「電源を切ると何もみえなくなること」2016年)でも展示されたので、ご覧になった方も多いのではないでしょうか。

いくつかのバージョンがありますが、今回は《もう一つの世界002》(2014年)を展示しています。窓際に置かれたいくつものパソコンやアイパッドなどの画面に、切り抜かれた無数の画像が、世界各地の写真をバックに流れていきます。

実はこの作品は、ネット上でも公開されており、世界中どこからでもアクセスできます。

今回の展示でも、ネットに接続された1台のパソコンで、グーグルマップ上のピンをクリックすると、その場所の写真をもとにした作品をユーチューブを介して見ることが出来ます。

高い天井から吊り下げられたモニター上の《IMAGE DATA》(2016年)では、スライドショーで流れる無数の写真が、次第に細片に分割され、回転し始めます。画像が分割され回転を始めるとき、厚みのないはずの画像に厚みがあるような、不思議な感覚を覚えました。

写真画像や映像などの「像」は、もともと厚みを持たず、今やデジタル情報でしかないわけですが、その画像がデジタル空間ではある厚みを持ちうるような・・・、画像やデータ、物質とは何かということを、優れて感覚的に考えさせられる作品です。

そのほか、アニメーション的な手法の《the outline of everything》(2010年)も、今回はレトロなブラウン管テレビの画面で上映されています。

(写真撮影)木奥恵三

会期末6月4日(日)からの2週間、展示室にも展示を拡張するときには、広い展示室の壁面一杯に作品を投影予定です。是非、こちらもご期待下さい。

(a.ik)

「Shizubi Project 6 彼方へ 國府理・林勇気・宮永亮」

①エントランスホール・多目的室 2017年3月28日(火)~6月18日(日)

②展示室 2017年6月4日(日)~18日(日)

[休館日]毎週月曜日(ただし5/1(月)は臨時開館)

[開館時間]10:00~19:00

[入場料]無料

※多目的室は、4/16(日)、5/6(土)、5/7(日)、5/20(土)ほか、イベント実施時にはご鑑賞頂けません。

-

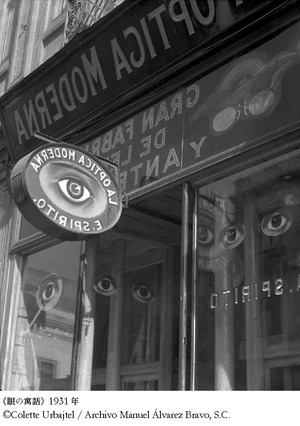

2017年05月03日 アルバレス・ブラボ写真展 作品紹介(3)《眼の寓話》1931年

眼鏡屋の看板を写した本作は、よく見ると裏焼きで、文字が反転しています。

眼鏡屋の看板を写した本作は、よく見ると裏焼きで、文字が反転しています。

アルバレス・ブラボの作品のなかで最も謎めいた写真として知られる一枚です。自作について多くを語らなかったアルバレス・ブラボですが、

撮影前、向かいの床屋の鏡越しにこの眼鏡屋を見たというエピソードが残っています。

看板の眼がガラスに映り込むなど、幾重にも重なる視角の戯れには、

何が表(現実)で何が裏(虚像)なのかといった、「視ること」への問いが隠されているようです。さらに「モダンな眼」と読める店名や、心の眼で見よ、と語りかけるような「SPIRITO(Sprit/精神)」という店主の名前も、

この作品の謎を一層強調しています。アルバレス・ブラボは、メキシコの街を歩きながらそこで遭遇した風景や人々を撮り続けました。

日常に潜む謎や不可思議さが、何気ない景色のなかにふと顔を覗かせています。(a.i)

-

2017年05月01日 アルバレス・ブラボ写真展 作品紹介(2)《フリーダ・カーロ》1937年頃

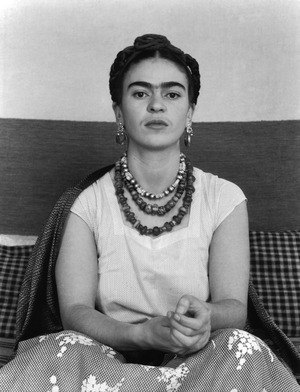

《フリーダ・カーロ》1937年頃

マヌエル・アルバレス・ブラボ・アーカイヴ蔵

©Colette Urbajtel / Archivo Manuel Álvarez Bravo, S.C.

メキシコで今なお人気の高い女性画家フリーダ・カーロを真正面から捉えた本作は、

強さと弱さが同居する彼女の魅力を充分に伝えています。アルバレス・ブラボは、フリーダや彼女の伴侶で壁画運動を代表する画家ディエゴ・リベラら

多くの芸術家たちの姿を収めています。

ソ連の革命家トロツキーやシュルレアリスムの主導者アンドレ・ブルトンも集うなど、

当時のメキシコは最も国際的な文化交流の場となっていました。

芸術と政治が密接な、この活気に満ちた時代のなかにあっても、

アルバレス・ブラボは政治とは距離を置きつつ自身の芸術を淡々と追求しました。100歳まで生きたアルバレス・ブラボの活動歴は70年に及びます。

身近な出来事に反応しながらも、どこか一歩離れた所から世の中を見つめる姿は、

私たちに世界との向き合い方の一つの解を与えてくれるかのようです。(a.i)

-

2017年04月30日 Shizubi Project 6 彼方へ ① 國府理

3月28日から、美術館エントランスホール・多目的室で「Shizubi project 6 彼方へ 國府理・林勇気・宮永亮」(6/18まで)が始まっています。遅ればせながら、展示風景をシリーズでご紹介します。

「私が乗り物を作りたかったのは、それを手に入れれば、どこかへ行けると思ったから」

國府理さんの《プロペラ自転車》1994年と、《Sailing Bike》2005年は、そう語った作家の初期の代表作です。天井が高く、白を基調としたエントランスの壁と窓辺に、美しく、静かに佇んでいます。

独自の設計思想と、職人的な技術を持った作家の手から生まれた作品は、フレームの隅々まで研ぎ澄まされた感覚と仕上げへの拘りが行き渡り、今にも走り出しそうです。

(写真)撮影:木奥恵三

1970年生まれの國府理さんは、2014年、青森県での個展開催中に不慮の事故で亡くなりました。享年44。昨日4月29日はそのご命日でした。多くの人が驚き、悲しんだその突然の死から3年、作品は変わらず私たちの想像力に力を与えてくれます。

会場では、若き日の國府さんが仲間と帆を張った自動車《Natural Powered Vehicle》2004年で旅するドキュメンタリー映像も流れています。こちらはYouTubeでもご覧いただけますので、是非どうぞ。https://www.youtube.com/watch?v=Y6KmV6TGpcE

展示は6月18日(日)まで。6月4日(日)からは、エントランスホール・多目的室に加えて、林勇気さん、宮永亮さんの映像作品で展示室にも拡張します。

また、展示室では、「アルバレス・ブラボ写真展 メキシコ、静かなる光と時」(5月28日(日)まで)を開催中。100年を生きた20世紀を代表する写真家の日本では初めての大規模な回顧展、モノクロームの美しいプリントが多数並んでいます。是非、合わせてご覧ください。

(a.ik)

-

2017年04月29日 アルバレス・ブラボ写真展 作品紹介(1)《夢想》1931年

頬に手を添え、物憂げな表情を浮かべる少女は、何を考え、何処を見ているのでしょうか。

彼女が心に想い描く景色は伺い知れず、手前の柵は私たちと少女を隔てる境界線のようです。

右肩に降り注ぐ一点の光もまた、少女だけに与えられた特別な啓示かと思わせます。柵が織りなす線のリズムや、少女の足が丁度隙間に見える構図など、

アルバレス・ブラボの技量の高さは言うまでもありません。

しかし一番の魅力は、何気ない写真のなかに暗示されている、

一方には見えて、もう一方には見えない世界の存在ではないでしょうか。少女だけが見つめる景色。メキシコの喧騒の裏に潜むもう一つのメキシコの姿。

光と影で捉えたアルバレス・ブラボのモノクロ写真には、世界の二元性が静かに開示されています。(a.i)

-

2017年04月02日 メキシコの「光」と「影」

メキシコを代表する写真家マヌエル・アルバレス・ブラボ。

100歳まで生き、まさにひとつの時代を眺めてきた作家ですが、

その眼差しは常に自国メキシコの文化と生活に向けられていました。

アルバレス・ブラボが本格的に写真を撮り始めたのは1920年代末。

メキシコ革命の動乱がひと段落し、芸術の分野では

壁画運動の3巨匠オロスコ、リベラ、シケイロスが活躍をみせた頃でした。

彼らは古代メキシコの 栄光や革命の歴史、また新生メキシコの建国精神などを、

公共建築物の巨大な壁面に力強いイメージで描きました。

また1937年には革命家トロツキーが、

翌年にはシュルレアリスムの主導者アンドレ・ブルトンがメキシコを訪れ、

当時のメキシコは、最も国際的な文化交流の場となっていました。

しかしこの活気に満ちた時代のなかにあっても、

アルバレス・ブラボが撮るモノクロの写真世界には、静かで詩的な世界が広がっています。

この時期の代表作のひとつ《夢想》では、少女が頬に手を添え、物憂げな表情を浮かべています。

少女は何を考え、何処を見ているのでしょうか。

境界線のような柵の手前にいる私たちには、彼女の心の世界を見ることはできないのかもしれません。

また、街角の眼鏡屋の看板を写した《眼の寓話》は、よく見ると裏焼きで、文字が逆さまになっています。

これらの作品には「こちら」と「あちら」、「表」と「裏」といった2つの要素が同居しています。

メキシコの人々の思想の根幹には、先スペイン期から継承した「二元性」の概念があると言われています。

これは、世界に存在するあらゆるものは2種類の要素で成り立ち、

それらは対立するのでなく補完しあう関係である、という考えです。

毎年11月に行われる「死者の日」のお祭りは、

生と死も円環を成す存在であるというメキシコの死生観を最もよく表していると言えるでしょう。

アルバレス・ブラボの作品は、私たちが思い描く鮮やかな色に彩られたメキシコのイメージとは異なりますが、

そこには深くメキシコの精神が息づいています。

彼の作品に潜む、この複雑で多層的な意味を読み解いていくと、

写真もまた「光」と「影」の芸術であったということを思い起こすのです。

(a.i.)

展覧会チラシには《夢想》を、しおりサイズのミニチラシには《眼の寓話》を使用しています。

ぜひお手に取ってご覧ください。

会期:2019年4月8日(土)~5月28日(日)

観覧料:一般1000(800)円、大高生・70歳以上800(600)円、中学生以下無料

*( )内は前売りおよび当日に限り20名以上の団体料金

*障害者手帳等をお持ちの方及び介助者原則1名は無料

現在、お得な前売り券を販売中!4月7日(金)まで!

静岡市美術館、チケットぴあ[Pコード:768-091]、ローソンチケット[Lコード:42590]、セブンチケット[セブンコード:051-463]、谷島屋呉服町本店、谷島屋マークイズ静岡店、戸田書店静岡本店、戸田書店城北店、、MARUZEN&ジュンク堂書店新静岡店

-

2017年03月26日 「夢二と京都の日本画」の中の夢二

「夢二と京都の日本画」と題した本展は4章構成になっており、第1章と第4章に夢二の作品が展示されています。第1章では京都滞在までの夢二の歩みを概観し、第4章では大正7年に京都から東京へと戻った後の夢二の仕事を紹介しています。

大正元(1912)年、夢二は京都府立図書館で初めての個展を開催しました。それまで出版物を通じて絵や文章を発表していた夢二が、日本画、水彩画、油彩画などを初めて展示した記念すべき初個展です。この個展以降夢二は、画会や展覧会で1点ものの肉筆画を販売するようになり、画家としての出発を遂げたのです。

本展では、夢二が初個展を開いた頃に近い時期の制作と推定されている《河岸の落日》、《水のほとり》を京都国立近代美術館より拝借して展示しています。画家の息づかいを伝える柔らかい墨の線が魅力的な作品です。これらとあわせて展示している当館所蔵の《草に憩う女》や《木に寄る女》などは、その少し後の時期に位置づけられる作品です。夢二が掛軸に独特な縦長の画面に慣れてきていることや、女性の身につけている着物や帯に夢二独自のデザインが見られる点など、作風の変化を見て取ることが出来ます。

左から《河岸の落日》《水のほとり》《初春》《合鏡》《草に憩う女》《木に寄る女》(すべて竹久夢二)

さらに、4章には昭和期の夢二の作品を展示しています。

第1章の作品と比較すると、筆遣いの幅が広がり、かすれた線や肥瘦のめりはりのある線など、画技に磨きがかかっています。《南枝早春・立春大吉》(三鷹市蔵)の双幅では、日本髪に白粉化粧の女性と断髪に薄化粧の女性をそれぞれの軸に描き、背景の梅は紅梅と白梅、羽子板を構えるポーズも動と静の違いをつけるなど、双幅ならではの対比の面白さが際立ちます。また、一幅ずつそれぞれに松竹梅の意匠を盛り込むといった趣向も凝らされています。夢二と京都の画家たちとの対比とともに、初期と晩年の夢二の作風の対比もまた興味深いものがあります。華やかな女性遍歴など人間ドラマに注目が集まりがちな夢二ですが、表現に関しては晩年までたゆまぬ努力を続けていたことは、何よりその作品が物語っているのではないでしょうか。

夢二と京都の日本画の共演も本日まで。展覧会は閉幕を迎えます。多くの皆様にご観覧いただき、ありがとうございました。そして、ブログのアップが遅れましたこと、お詫び申し上げます。

(k.y.)

HOMEBLOG