-

2022年12月14日 【ワークショップレポート】クリスマスの小さな妖精“トムテ”をつくろう!

プレゼントワークショップ vol.38「クリスマスの小さな妖精“トムテ”をつくろう!」

12/10(土)に子ども編、12/11(日)に大人編を開催しました。記念日にあわせて、家族や大切な人へのプレゼントをつくる「プレゼントワークショップ」。

今回はクリスマスに向け、北欧に伝わる小さな妖精トムテを制作しました。参加者はトムテの登場する絵本を鑑賞した後、好きな色の羊毛を選んでフェルト化させ、トムテのトレードマークであるとんがり帽子などを形作りました。

-

2016年06月29日 静岡市まちかどコレクション ワークショップ「”フォトモ”で再現 静岡の”まちかど”」開催のお知らせ

ワークショップのお知らせです。

美術家・写真家の糸崎公朗さんを講師に招き、

みんなで静岡のまちを歩いて撮った写真をもとに、

立体的に”まちかど”を再現する作品「フォトモ」をつくるワークショップです。

実施日:7月23日(土)・30日(土)

対象:中学生以上24名

詳細はこちら

「フォトモ」・・・聞きなれない言葉ですよね。

フォトグラフ(写真)+モデル(模型)の造語で、

写真を立体的に組み立て、3次元化する手法のことです。

糸崎さんは、路上を歩きながら街並みを観察するのが大好きで、

カメラを片手に、よく街歩きをされるそうです。

1枚の写真では、路上の面白さを撮りきれないと感じた糸崎さんは、

その面白さを丸ごと表現するために、

この「フォトモ」という表現にたどり着いたのだそう。

1枚の写真では到底表現しきれない、

現実以上にリアリティを感じさせる「フォトモ」。

そこからは、被写体となった場所の空気感や時間の流れ、

そして、制作者ひとりひとりの世界観をも感じることができ、

いつまでも見入ってしまいます。

「なんだか難しそう」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、

ユーモアあふれる講師の糸崎さんの指導により、

どなたでも楽しみながら「フォトモ」で作品がつくれますのでご安心を!

実は静岡市美術館では今までに2回、フォトモワークショップを実施しています。

初回は静岡市美術館が開館したばかりの2011年。

なんと5日間・計25時間かけ、参加者一人一人が街歩きをし、

撮影した写真を素材に、静岡の街並みをフォトモで再現しました。

■ワークショップの様子■

2011/01/16 ワークショップシリーズVol.4 糸崎公朗「フォトモで作ろう!静岡の街」

https://shizubi.jp/blog/2011/01/vol4.php

2011/02/19 ツギラマ・フォトモ作品、展示します!

https://shizubi.jp/blog/2011/02/post-31.php

2011/03/06 ツギラマ・フォトモ作品、展示中です!

https://shizubi.jp/blog/2011/03/post-32.php

2回目は「国宝・久能山東照宮展」にあわせ、

久能山350年祭当時の絵葉書や古写真などを題材に、

なつかしい静岡の街並みをフォトモで再現しました。

■ワークショップの様子■

2014/11/8 【国宝・久能山東照宮展】フォトモワークショップのご報告&作品展のお知らせ

https://shizubi.jp/blog/2014/11/post-142.php

皆様のご参加、お待ちしております!

ワークショップの詳細・お申し込み方法はこちら

(m.y)

-

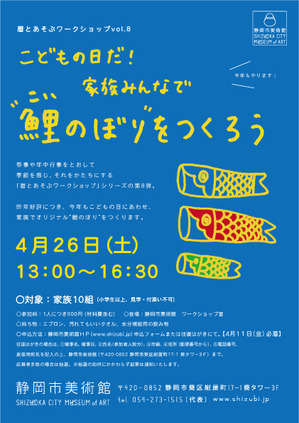

2014年03月29日 今年も”鯉のぼり”、つくります!

3月も残すところあと2日、もうすぐ4月ですね!

さて、静岡市美術館の、新年度最初のワークショップは

祭事や年中行事をとおして季節を感じ、それをかたちにする

暦とあそぶワークショップvol.8

「こどもの日だ!家族みんなで”鯉のぼり”をつくろう」を開催します。実は、昨年もこどもの日にあわせて、”鯉のぼり”をつくりました。

12組33人の親子にご参加いただき、こんなに圧巻の鯉のぼりが完成!ご好評を頂いたため、今年も開催することになりました!

ぜひ、ご家族そろってお越しください。(小学生以上のご家族ならどなたでも)

【申込締切:4月11日(金)必着】お申込はこちら

↓

https://shizubi.jp/event/_vol8.phpご興味を持った方、過去のブログもご覧ください。

↓

https://shizubi.jp/blog/2013/06/428.phpそして、何と!

今回はワークショップの開催にあわせ、鯉のぼりの展示を当館エントランスホールで行います!

詳細は、また追ってホームページでご案内します。

こちらもあわせて、ぜひご覧ください!

皆様のご来館をお待ちしております。(s.m)

-

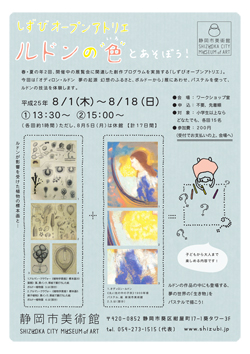

2013年08月07日 しずびオープンアトリエ「ルドンの”色”とあそぼう!」毎日開催中です!

暑い日が続きますが、皆さま体調などくずされておりませんでしょうか??

さて、ただ今静岡市美術館では、この季節恒例「しずびオープンアトリエ」を開催中です!

所要時間1時間、参加料200円、予約不要という、気軽に参加できるこのプログラム。

今年の夏は「オディロン・ルドン 夢の起源 幻想のふるさと、ボルドーから」展にあわせて、フランス・ボルドー生まれの画家ルドンも使った、”パステル”を使って絵を描く内容になっております。

みなさん、パステルという画材をご存じですか?

パステルは、粉状の顔料を粘着剤で棒状に固めたもの。

顔料がそのまま紙にのるから、発色がとてもきれいです。では、プログラムの様子をご紹介していきます。

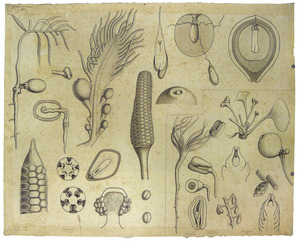

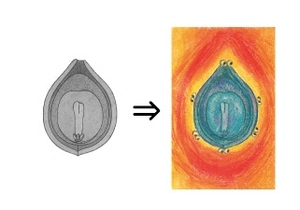

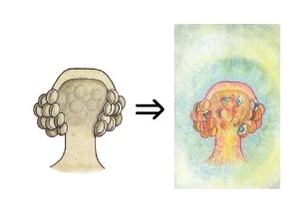

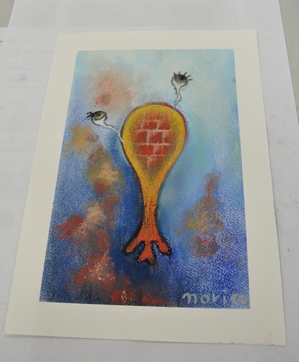

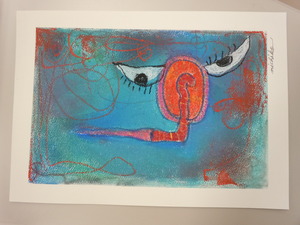

まずはこちらの絵をご覧ください。

これは、ルドンが17歳の頃に知り合った、アルマン・クラヴォーという植物学者が描いた

《植物学素描1 標本画5 裸子植物》

《植物学素描1 標本画30 藻類》です。

顕微鏡からみた裸子植物、藻類。よく見ると、本当におもしろい形がいっぱいです。

ルドンも、”肉眼ではみえない未知の世界”に大きな影響を受けたそうです。

今回のプログラムでは、この裸子植物や藻類を

夢の中の「生き物」に見立ててパステルで色付け、そして最後に”眼”を入れて仕上げていきます!

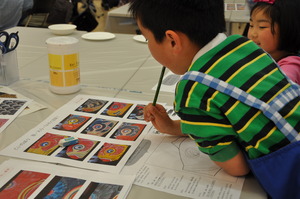

まずは、背景から色付け!ソフトパステルから同系色3色を塗り重ねていきます。

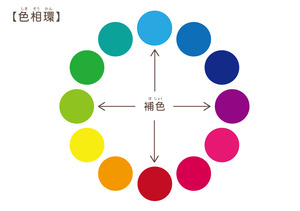

次に生き物。背景で選んだ色とは反対色の”補色”から選択します。ここで役にたつのが色相環!

背景が黄色だったら、生き物は青になりますね。

次の工程では、「生き物」を立体的にしていきます。

細かい線を重ねるのに向いているハードパステルで描いていきます。

蛍光色のハードパステルも用意しています。

線を同じ方向、網掛け、長いストロークなど、いろいろ工夫しながら引くことで…

さあ、ここから仕上げに向かっていきます。

生き物をより強調するために、背景を塗っていきます。最後のキモが、”眼”入れ!!

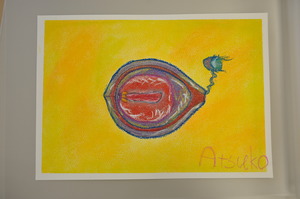

完成した「生き物」たちがこちら!!

「前回のオープンアトリエが楽しくって!」と今回も参加して下さった方々や、

パステルは初めてだったけど、丁寧に教えてくれてすごくわかりやすかったとの声も!

しずびオープンアトリエは、8月18日まで、毎日開催しています!

小学生以上であればどなたでも、もちろん大人の方も大歓迎ですよ。ぜひご参加をお待ちしております!!

(s.m) -

2013年06月26日 4/28、こどもの日ワークショップを開催しました!

4月28日(日)、

暦とあそぶワークショップvol.4

「こどもの日だ!家族みんなで”鯉のぼり”をつくろう」を開催しました。

祭事や年中行事をとおして季節を感じ、

それをかたちにする「暦とあそぶワークショップ」シリーズの第4弾。

今回はこどもの日に合わせ、 家族みんなで”鯉のぼり”をつくりました。当日ご参加いただいたのは、12組33人の親子!

いつものワークショップ室を飛び出して、多目的室で行いました。タイトルにもある”鯉のぼり”の制作の前に、まずはこどもの日、端午の節句について学んでいきます。

その歴史は古く、奈良時代に中国から伝わります。

現代のようによろい、かぶと、武者人形などが家で飾られるようになったのは江戸時代。では、”鯉のぼり”は?

実は、江戸末期ごろにようやく登場します。

歌川広重、河鍋暁斎の作品にも、当時の鯉のぼりが確認できます。そして今回、何と「本物の昔の鯉のぼり」を展示しました!

展示した鯉のぼりは2点、どちらも昭和初期の貴重なものです。

今のナイロン製のものとは違い、和紙に手彩色。職人の手作り。

昔は、毎年鯉のぼりを新調するのが当たり前だったそうです。カラフルでデザインも斬新な、関東方面の鯉のぼりに…

こちらは金太郎が背中にのっています。関西の鯉のぼり。

鯉のぼりを鑑賞、鯉の特徴も確認したところで…

まずは下絵づくりを行います。

昔の鯉のぼりの図柄を参考にしながら、目、うろこ、えら、おびれ、せびれ、それぞれのデザインを考えます。

いよいよ制作へ。

今回の鯉のぼりは油絵などの制作で使用するキャンバス生地をつかい、カラージェッソで彩色。赤、青、紫、黄色からベース色を選んで塗って…

白で下書きをします。

そして彩色へ。まずはうろこから。

そして、目、えら、

尾びれ、背びれ。

作業が進むにつれて、皆さんの筆使いも加速!お父さんもお母さんも、子ども達も夢中!

仕上げは、ハサミで鯉のぼり型に切り抜き、

口の部分にワイヤーをかませ、

胴体を貼り合わせて完成!33体の鯉のぼりが集結しました!圧巻です!

最後に、ご家族ごとに記念写真を撮って終了。

これから、毎年青空を泳ぐことでしょう^^

今後も、暦とあそぶワークショップシリーズ、開催していきます!

(s.m)

-

2013年06月13日 昨年度「しずびチビッこプログラム」2回分の、ご報告です!

静岡市美術館で開催中の「レオナール・フジタとパリ1913-1931」展も残すところあと2週間となりました。多くの方にご来場いただき、たいへんご好評いただいております。まだ行っていない…というあなた、必見ですよ!!

さて、ご報告が遅くなり本当に申し訳ございません…!

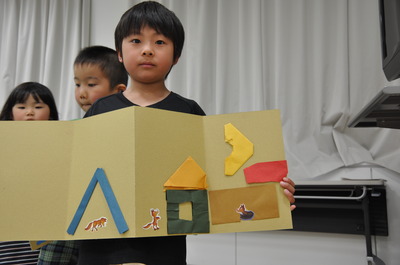

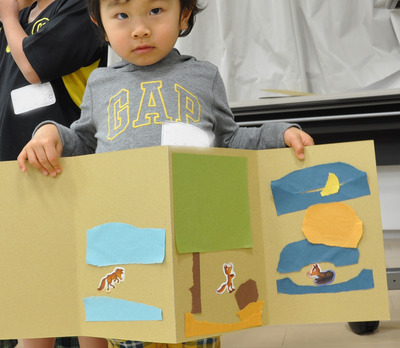

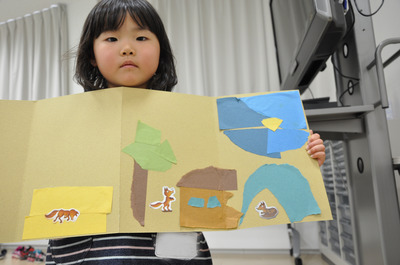

昨年度、1/19に開催した「近江巡礼 祈りの至宝」展、3/23に開催した「新美南吉生誕100年 ごんぎつねの世界」展の「しずびチビッこプログラム」の模様を、これからご紹介させていただきます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・さて、それでは当日の模様をお送りします。

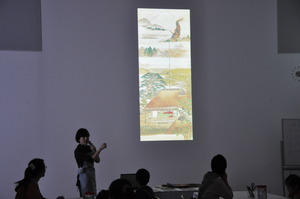

まずは、「近江巡礼 祈りの至宝展」しずびチビッこプログラムから!作品を鑑賞します。

今回は、展覧会の出品作《六道絵》にも登場する、「鬼」がテーマです。

鬼は子ども達にとってもなじみ深いもの。

名著『鬼が出た』(1989年 福音館書店)に掲載されている作品を見ながら鬼の特徴を確認していきます。

「頭の角はどんなかたち?」「トナカイの角みたい!」

「耳のかたちは?」「ロバの耳みたいにとんがってる!」

「顔の色は?」「そら色!」

鬼の角、牙、舌、耳などは、鳥や獣などのパーツを寄せ集めたもの。

それを子ども達はしっかりと見つけていきます。

鬼に対するイメージを共有し、想像を膨らませたところで…

今日は、チビッこプログラムでおなじみのオーブン陶土を使って、「鬼の魔除け」をつくります。

コンセプトは、家族みんなを守ってくれる鬼。

怖ければ怖いほどいいよ、との声掛けに子ども達もニヤリ。

鬼って、怖いけれど、どこか親しみを感じるんですよね。

あらかじめ用意した陶板から、好きな形を選んで…

忘れちゃいけないキバに角。

髪の毛、ヒゲも生やします。

色にもこだわります。今回は、黒、赤、白、黄土色、灰色、赤黒の6色を用意しました。

こんなにユーモラスな鬼たちが出来上がりました!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・つづいて、「新美南吉生誕100年 ごんぎつねの世界」展

しずびチビッこプログラムの模様をご報告します!ニョロクッションをつなげてあそんで…

今回は新美南吉が書いた童話「ごんぎつね」にじっくり向き合います。

まずは「ごんぎつね」のお話を読みます。

お話を聞いたところで…

今回は、「ごんぎつね」のオリジナル絵本づくりに挑戦!

用意したのは、じゃばら状の台紙、各場面の「ごん」の切り抜き、そして美濃和紙。この美濃和紙をちぎってで、各場面のモチーフを表現していきます。

まずは冒頭、一人ぼっちの子ぎつね「ごん」が、降り続く雨の中、じっと穴の中にいる場面から。

「ごんは穴の中に住んでるんだよ」「雨ジャージャー」

次の場面。

雨があがってほっとしたごんは、川へ。兵十がいなくなったすきに、びくの中に顔を突っ込むと、うなぎが首に巻きついてしまいます。「川にはおさかなも泳いでるんだよ」

そして―

ある日ごんは、お葬式の列の中に、うなだれて歩く兵十を見つけます。辺りには彼岸花が。

「お花の色はまっかだよ」

次の場面。

「ちぇっ、あんないたずらしなきゃよかった」月夜、ごんは穴の中で考えます。

「夜だから、暗くしないと」「お月さまが出てるんだよ」次の場面。

次の日もその次の日も、ごんはくりを兵十の家に運びます。

「兵十のおうちをつくらなきゃ」そして最後―

「ごん、おまえだったのか。いつもくりをくれたのは。」

兵十に撃たれたごんは、ぐったりとしたままうなづきます。この場面には、特定のモチーフはありません。子ども達のごんに寄せた思いが、色や形として表されます。

最後のページは、子ども達が考える「ごんぎつね」の「その後」として余白を残し…

表紙にタイトルと、自分の名前を書いて(絵を描いた子もいました!)、

自分だけの「ごんぎつね」絵本が完成!

「しずびチビッこプログラム」、これからも定期的に開催していきます。

ご参加、お待ちしております!(s.m)

-

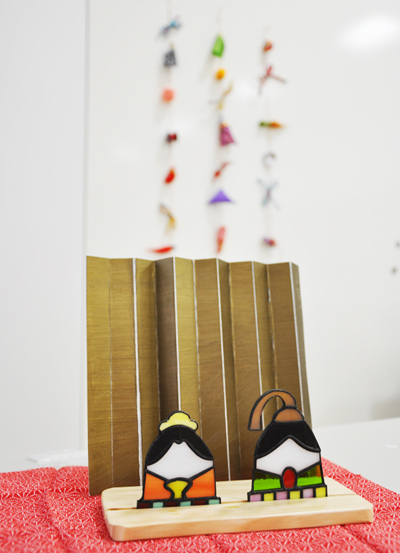

2013年04月01日 3/3、ひな祭りワークショップを開催しました

今日から新年度!…ですが、桃の節句のワークショップの報告です。

3月3日(日)の暦とあそぶワークショップ vol.3

「ひな祭りだ!オリジナル”つるし飾り”をつくろう」を開催しました。祭事や年中行事をとおして季節を感じ、

それをかたちにする「暦とあそぶワークショップ」シリーズの第3弾。

今回はひな祭りに合わせ、 オリジナル”つるし飾り”をつくりました。つるし飾りは日本中にある訳ではありません。

私たちには馴染みのある、静岡県稲取の「雛のつるし飾り」と、

福岡県の「さげもん」、そして山形県の「傘福」が

「全国三大吊るし飾り」と呼ばれ、有名です。最近では、ひな祭りの季節になると目にする機会が増えましたね。

そして、今回つくる”つるし雛”が…こちらです。

このつるし雛、針を使わないでつくっています!

今回のワークショップに合わせて考案した、しずびオリジナルプログラムです。まずは、金魚、とうがらし、にんじんなどの基本形をみんなでつくります。

次に親と子に分かれ、ひとつずつ、つくり方を確認しながら形にしていきます。

子どもたちは落花生を使い、おひな様、這い這い赤ちゃん、だるまなどをつくります。

お父さん、お母さんには、ちょっと難しい作業に挑戦していただきました。

鼓、扇、草履、柿、桃…など。

こまかい作業が続きますが、手先を器用に使い、小さな小さな飾りが、次々と生まれていきます。

途中、親子でそれぞれつくったものをお披露目。

気づけば一家族で10個以上の飾りが完成!

ひとつひとつの飾りの意味をお互いに教え合います。その後も制作をつづけ、飾りが19~21個程度完成したところで…

いよいよ紐につるしていきます!

次に、親子で一緒に、オリジナル飾りをつくってもらいました。

今までのつくり方を応用し、考えたものをかたちにしていきます。

皆さん、とっても楽しそう!

一体どんな飾りが出来上がったのでしょう?

つるし雛は、紐にさまざまな形をした飾りをつるしますが、

そのいちばんの特徴は…ひとつひとつの飾りに意味があることです。江戸時代後期に、高価な雛人形を買うことのできない庶民が、

ハギレを利用してつくりはじめたそうです。草履は健脚、そして働き者になりますように

鼓は悪を払い、福を呼ぶ

とうがらしは可愛い娘に悪い虫がつきませんように

柿は福や幸せを”かき”とる

桃は長寿…種類や意味は、地域によっても異なりますが、

娘の健やかな成長と幸せを願って、ひとつひとつに想いをこめる点は一緒です。みなさんにも、オリジナルの形に意味をこめてもらいました。

完成したら、もちろん飾り付けます。

こうして見ると、圧巻です!

最後に、オリジナルの飾りを、その形に込めた想いとともに発表してもらいました。

こちらは、大きな扇を背負ったおひな様。

この扇、なんと花粉を吹き飛ばすためのものだとか!願いは…

もちろん花粉症に悩む家族が救われますように!

その後も、みんなすてきな想いがこめられた飾りを発表してくれました。

そして20組の、世界にたったひとつの、オリジナル”つるし飾り”が完成!

後日…ワークショップ参加者のご家族が、そのつるし飾りを持って、

3/31まで開催していた「しずびオープンアトリエ」へ来てくれました。

伊豆・稲取の”つるし雛”特有の輪っかがついて、飾りの数も、本数も増えています!

ワークショップ終了後、家族みんなで数を増やしていったのだそう。

ぜひ、これからも数を増やして、さらに立派な”つるし雛”にしていってくださいね!雛人形に五月人形、鯉のぼり、七夕飾り…

ただ飾るだけではなく、それを手作りすることで

節句本来の意味やその形にこめられた想いを、

感じとることができるかもしれませんね。

(m.y)

-

2013年03月29日 2/3「節分だ!鬼のお面をつくろう」を開催しました。

遅くなってしまいましたが…

2月3日(日)、暦とあそぶワークショップ vol.2

「節分だ!鬼のお面をつくろう」を開催しました。

祭事や年中行事をとおして季節を感じ、

それをかたちにする暦とあそぶワークショップシリーズの第2弾。

節分に合わせて鬼のお面をつくりました。今回のワークショップのテーマは節分…鬼、ということで、

まずは鬼について考えることからスタート。鬼といえば…?

「節分!」 「絵本によく出てくる!」

鬼が登場する絵本はたくさんありますが、絵本だけではありません。

浮世絵、屏風、掛け軸、絵巻…昔からさまざまな絵にも描かれてきました。

その鬼たちをピックアップして、印刷したものの中から

「自分がいちばん鬼らしい」と思う鬼を見つけます。

いちばん人気があったのは…やっぱり赤鬼でした。

鬼ってなんだろう?

「大きい!」「怖い!」「角がある!」「牙も!」「あと…ヒョウ柄のパンツ!」

「人を食べる!」「いたずら好き!」…「でも、やさしい鬼もいる?」

みんなで鬼の共通点を見つけていきます。

次に、ほんものの作品をとおして、鬼にふれます。

今回、静岡市所蔵の平野富山コレクションの中から、鬼を題材とした作品4点を、

このワークショップのために、ワークショップ室内に展示しました!大津絵の鬼を見たこどもたちは

「漫画みたい!」「かわいい!」「昔の鬼もいたずら好きだったんだ!」と、興味津々。次に、池野哲仙作のお面を鑑賞。

どちらも私たちのイメージする「鬼」とはかけ離れています。

「これ、本当に鬼なの?」「人間のおじさんみたい」「髭の描き方がすごく細かい~」

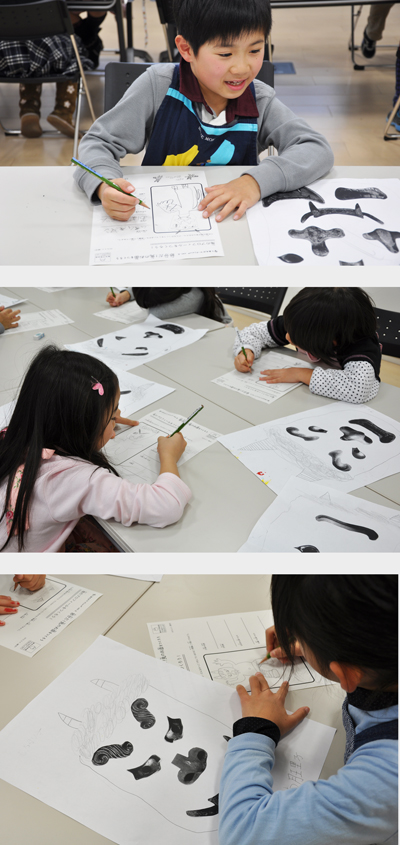

さまざまな鬼を鑑賞した後、いよいよ今日つくる鬼のお面の下絵を考えます。

今回は、ちょっとかわった方法で…鬼は、さまざまな獣の体の中から、

それぞれいちばん強い部分を寄せ集めてできている、とも言われています。

その「寄せ集め」である鬼の顔を、目、鼻、口、牙、角…などパーツごとに切り分け、

「鬼福笑い」をつくってみました。

この「鬼福笑い」で、今日制作する鬼の顔を考えます。

きばだったものが角になったり、

まゆ毛や目の向き、左右で種類を変えてみたり…

何度も置き替えたり、向きを変えたりしながら、自分だけの鬼を考えます。

貼る位置も慎重に決めていきます。

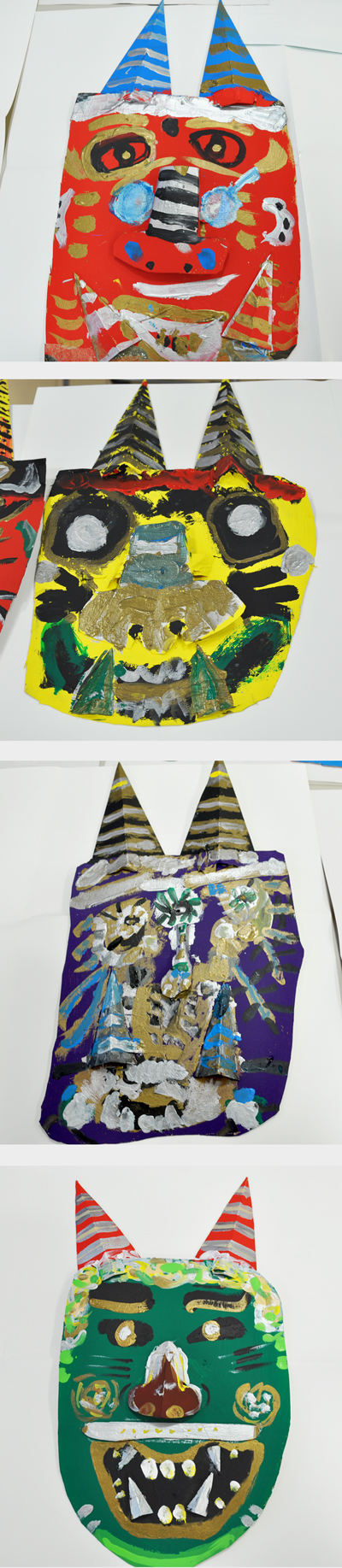

下絵ができたところで、お面のベースづくりに入ります。

ベースができたら、さっそく絵具を塗っていきます。

今回はお面が大きいので、刷毛を使って、大胆に!

迫力を出すために、目や口など細部の描写は、

ダルマや青森のねぶたを参考にしました。

刷毛を筆に持ち替え、慎重に…

下絵を横に置いて、ひとつひとつの形を意識しながら…

そして…ついに完成!

優しそうな鬼、怖そうな鬼、人間みたいな鬼…十人十色ならぬ、十鬼十色、ですね。

絵具が乾くまでの間に、「鬼プロフィール」を作成します。

せっかくつくった鬼なので、全身像を考えてみてもらいました。

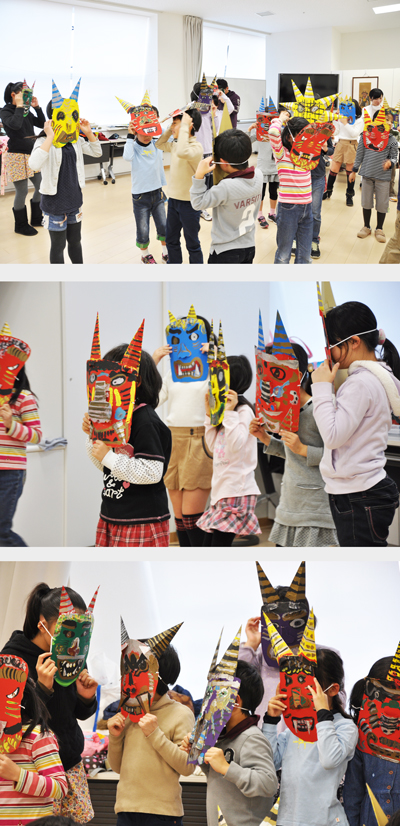

描けたら、名前や性格、好きな食べ物、趣味なども考えます。さて、お面が乾いたら顔につけてみます!

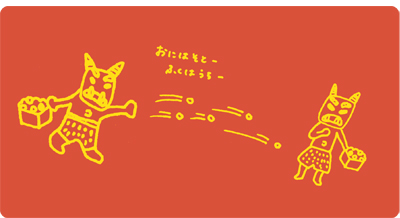

この後何をしたかと言うと…

もちろん、豆まき です!

16時、参加者のご家族に完成したお面をお披露目。

自分の子だと思う鬼に向かって、豆を投げてもらいました!鬼に扮した我が子に豆が当たったら、鬼、交替です。

子どもたちの豆まきは手加減なしです!

参加者のご家族にも、鬼の作品を鑑賞していただきました。

最後に鬼の集合写真!

節分には豆まきをする、というご家庭は多いと思います。

来年は鬼のお面、皆さんも手作りしてみてはいかがでしょう?今の豆まきの原型は、中国の鬼追い「追儺(ついな)」という行事と、

日本古来の風習である鬼や邪気を払う「豆打ち」が合わさったものだと言われています。また、鬼のお面の歴史も古く、

鬼が登場する儀礼が多く執り行われるようになった平安時代後期には

すでにつくられ、使われていたと言われています。言うまでもなく、鬼の歴史はもっともっと古く、

そしてびっくりするほどさまざまな種類の鬼がいます。年に一度、豆まきをするだけではなく、「鬼」になって、そして、鬼について考えてみてください。

鬼はただ恐い存在なのではなく、きっと今も昔も変わらず、

私たちの生活と密接にかかわっている、大切な存在なんだと思います。

(参考文献:大西廣『鬼が出た』たくさんのふしぎ傑作集 福音館書店)

さて、ただ今参加者募集中の「暦とあそぶワークショップ」はこちら!

たくさんのお申込み、お待ちしております!(m.y)

-

2013年01月13日 2/3(日)節分ワークショップ参加者募集中!

皆さん、7日の七草粥、11日の鏡開き、しましたか?

私たちの生活の中から生まれた年中行事や暦には、先人の知恵が詰まっています。

例えば、七草粥は1年の無病息災を祈るために食べますが、

ビタミンが豊富な七草は、実際にお正月休みの

食べ過ぎ、飲み過ぎで疲れた胃を休ませてくれます。さて、今日は2月3日(日)に開催する

暦とあそぶワークショップ vol.2

「節分だ!鬼のお面をつくろう」のお知らせです。

(対象:小学生20名)

祭事や年中行事をとおして季節を感じ、それをかたちにする

暦とあそぶワークショップシリーズの第2弾。今回はタイトルのとおり、鬼のお面をつくります!

節分と言えば…

「鬼はーそと!福はーうち!」…なんと言っても豆まきですよね。

この豆まきは、季節の変わり目に生じると言われる邪気を追い払うことが目的です。

そして豆まきと言えば…鬼!

…そもそも鬼って何なのでしょう?

地獄の鬼、鬼が島、鬼退治、

身のまわりのものが鬼になる「百鬼夜行(ひゃっきやぎょう)」、

それに、風神、雷神も広い意味では鬼の一種です。

そして誰もが一度はしたことのある鬼ごっこ。

各地のお祭りで使われる鬼のお面、等々…鬼にまつわるお話や絵、そしてお面は、古来より日本各地に存在します。

今回は、このさまざまな鬼の絵やお面などを鑑賞した後、

オリジナルの鬼のお面をつくります!最近ではスーパーなどで、豆と鬼のお面がセットで売られていますが、

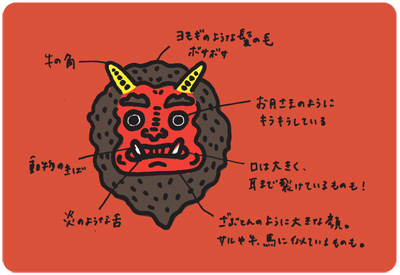

今年は鬼のお面、一緒に作ってみませんか?鬼の顔、実はこんな特徴があるんです。

目は月のようにキラキラ!

口は大きく、耳まで裂けているものも!

座布団のように大きい顔…猿や牛、馬に似ているものも。

動物のきばをつけ、舌は炎のよう。そして牛の角!これは、いろいろな鳥や獣の体から、とくに強くて怖そうな部分を借りてきて

つなぎ合せているのだとも言われています。(参考文献:大西廣『鬼が出た』たくさんのふしぎ傑作集 福音館書店)

今年の節分は、手作りのお面で豆まきをしましょう!

※参加者のご家族は16:00に美術館へお越しください。

完成した鬼のお面をつけて、豆まきをします!ワークショップの詳細、お申し込みはこちら!

ただ今申込受付中です!(1/25(金)締切)(m.y)

-

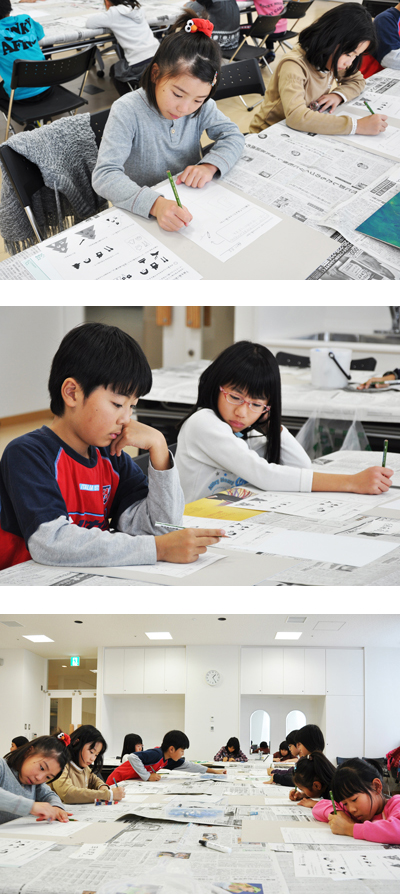

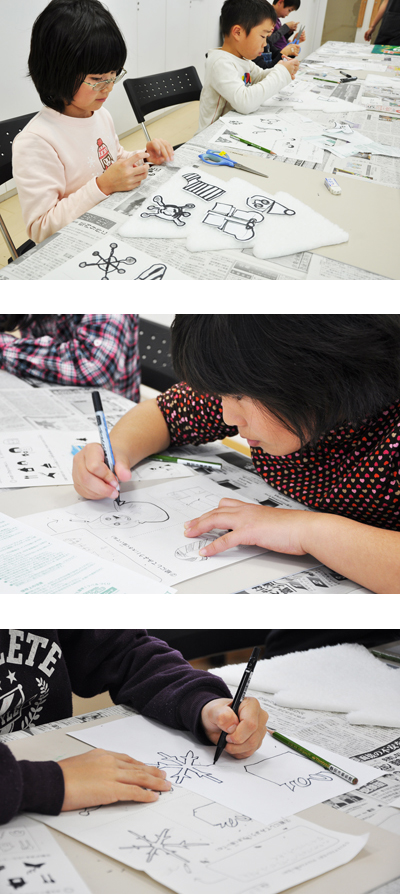

2012年12月13日 12/1 アドベントカレンダーをつくりました!

ここ数日は、吐く息が白くなるほどの寒さですね。

今年は念願のホワイトクリスマス、ここ静岡でも見られるでしょうか。さて、12月1日(土)、

プレゼントワークショップ vol.6「クリスマスの準備をしよう!」を開催しました。

昨年度よりスタートしたこの”プレゼントワークショップ”シリーズは、

記念日などに合わせて実施しています。家族や、大切な人のことを想いながら、その気持ちをかたちにし、プレゼントをつくります。

ワークショップの最後には、プレゼントを手渡しするのも、本ワークショップの特徴です。過去の”プレゼントワークショップシリーズ”の様子は、↓から覧いただけます。

vol.1 父の日(昨年度)

vol.2 敬老の日(昨年度)

vol.3 母の日

vol.4 父の日

vol.5 親子の日12月のはじまるこの日、カレンダーを見て

子どもたちは “もうすぐクリスマス!”と、わくわくした気持ちになるのではないでしょうか。

(大人になると、今年もあと1ケ月か…と、どちらかというと後ろ向きな気持ちになりがちですが…)今回は、クリスマスまでの日を、毎日カウントダウンして楽しめる

「アドベントカレンダー」づくりに挑戦しました。アドベントカレンダー…あまり聞きなれない言葉ですね。

日本ではまだ一般的ではないかもしれませんが、海外ではメジャーなようです。どんなものかというと…

クリスマスまでの期間(=アドベント…日本語では待降節、降臨節などと言います)を

より楽しく過ごすため、12月1日から24日までの間(地域や宗派によって異なります)を

カウントダウンしていく”日めくりカレンダー”のことです。日付の書かれたカレンダーの小窓を、毎日1つずつ開けていくなど、そのしかけも千差万別。

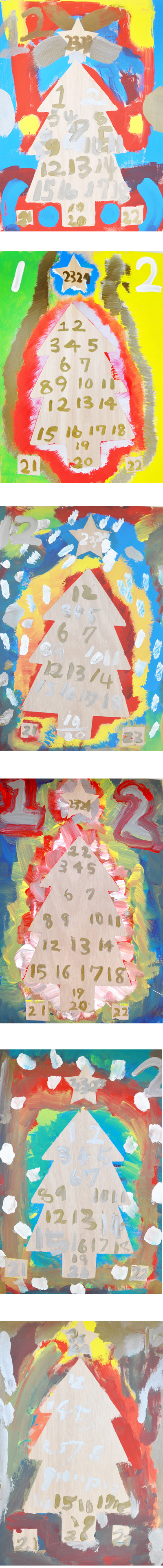

もちろん市販品もありますが、家族で手作りすることも多いようです。…ということで、今回は、しずびオリジナル!の、

ちょっと変わった「アドベントカレンダー」をつくります!「これが、今日つくるアドベントカレンダーです!」

「どこがカレンダーなのー?」

じつは…

まん中のツリーは剥がすことができ…

24等分されています。

それぞれ裏には番号が書いてあって…

1日は1と書かれたパーツを、2日は2を…と、

毎日、その日の数字のパーツをひとつずつ、カレンダーの日付の上に貼っていくと…

24日、クリスマスツリーが登場!絵が完成する、というしかけです。

ツリーの部分は、布でできています。

「ふわふわだ!」

「サンタさんのお洋服の生地だ!」

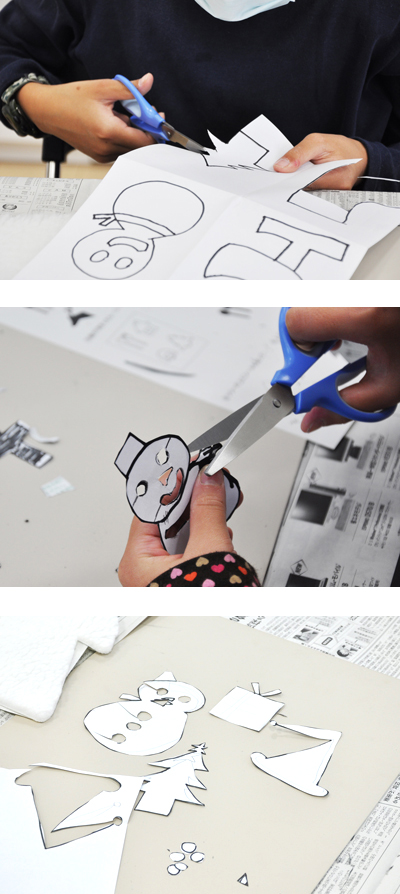

早速制作に取りかかります。

まずは、ツリーの中に描く図柄を決めます。

ワークシートでクリスマスのイメージや思い出を言葉にし、それを絵にしていきます。

図柄が決まったら、それをシール状シートにもう一度描きます。

それをはさみで切りぬいて…

シールをはがし…

ツリー型の布に貼ります。

その上から…刷毛で絵具を塗っていきます!

「布に描くのも、刷毛で塗るのもはじめて!」という子がほとんど。

最初のひと筆はみんな緊張…。

でも、やりだしたら早い早い!

ツリーがどんどんと色づいていきます。塗り終えたら、シールをそぉっとはがします。

すると…

その部分がマスキングされて、ツリーの中から

みんなの「クリスマスの思い出」が浮かび上がります!

次は、ベニヤに色を塗ります。

さっきより大きな刷毛で、全身を使って、大きなベニヤを塗っていきます!

塗り終わったら、型紙をはがして…

中に数字を描いていきます。

そして…完成した作品がこちら!

しかし…今日はこれで終わりではありません!

ツリーを切って…

ひとつひとつのパーツを丁寧にラッピング。

忘れず表に数字を書いて…これを24回繰り返します。

紙袋の中に入れたら、やっと完成!

16時、お父さんやお母さんに今日つくったアドベントカレンダーをお披露目します!

「どこがアドベントカレンダーなの?」

子どもたちが「これはね…」と、アドベントカレンダーのしかけを伝えます。

おうちに帰って、さっそく1のパーツを貼ってくれたかな?

きっとこんな感じになっていることでしょう…!

クリスマスまであと12日!

ツリーの姿が半分、見えてきた頃でしょうか。家族のみんなは、ツリーの中に何が描かれているかは知りません。

クリスマスまでの1日1日を、今回のアドベントカレンダーでさらに楽しく、

家族みんなで、ワクワクしながら過ごしてくださいね。(m.y)

HOMEBLOG