-

2018年11月30日 展覧会「フランス宮廷の磁器 セーヴル、創造の300年」、来場者1万人を達成!!

「フランス宮廷の磁器 セーヴル、創造の300年」来場者が1万人を達成しました!

1万人目のお客様は、静岡市と富士市からお越しの若月さん親子。

娘さんは漫画「ベルサイユのばら」やマリー・アントワネットが大好きで、本展も絶対行きたい!ととても楽しみにしてくださっていたそうです。

お二人には、当館館長から記念品を贈呈しました。おめでとうございます!

「フランス宮廷の磁器 セーヴル、創造の300年」はいよいよ12月16日まで。

静岡市美術館が全国巡回の最終会場です。

マリー・アントワネットやポンパドゥール侯爵夫人、エカテリーナ2世など、フランスをはじめヨーロッパの王侯貴族たちを魅了したセーヴル磁器を間近でご覧いただける、大変貴重な機会です。

ぜひお見逃しなく!

みなさまのご来場を心よりお待ちしております。

(m.o)

-

2018年09月23日 気品ある超絶技巧

18世紀ヨーロッパにおいて「磁器」への憧れは大変なものでした。

各国が競って中国の陶磁器のような、真っ白で硬い磁器の製法を探求する中、

フランスでは、国王ルイ15世(1710-74)の庇護を受け、1740年、パリ東端のヴァンセンヌに誕生した軟質磁器製作所が、

西端のセーヴルへ移転して王立磁器製作所ができると、1769年には硬質磁器の開発に成功します。

セーヴル磁器の誕生です。

ここに宮廷の画家や彫刻家が招かれて、特別注文製作がなされ、優美で繊細なセーヴル磁器の名品の数々が作られました。

それらはポンパドゥール侯爵夫人やルイ16世とその王妃マリー・アントワネットに納められたほか、

外交上の贈答品ともなり、ロシア皇帝エカテリーナ2世ら、時の王侯貴族たちを魅了しました。

ポプリ壺「エベール」 1757年 セーヴル陶磁都市所蔵

Photo © RMN-Grand Palais (Sèvres, Cité de la céramique) / Martine Beck-Coppola / distributed by AMF

例えば、ポプリ壺「エベール」は緑色に金で見事なほどに細かな模様が描き込まれ、

中央には、まるで油絵具で描いたような鳥がリアルに表現されます。

この鳥たちは、当時ポンパドゥール公爵夫人が憧れたエキゾチックなイメージでした。

ポプリ壺「ポンパドゥール」 1753年 セーヴル陶磁都市所蔵

Photo © RMN-Grand Palais (Sèvres, Cité de la céramique) / Martine Beck-Coppola / distributed by AMF

フランス革命を経てナポレオンが台頭すると、セーヴルは新古典主義の作品を製作し、

19世紀半ばからの万国博覧会の時代にはテーブル・ウェアという範疇にとどまらない作品へ展開します。

興味深いことに芸術家やデザイナーとのコラボレーションも盛んで、

20世紀初頭には、セーヴル初の外国人の協力芸術家の彫刻家として、東京美術学校の教授も務めた沼田一雅(1873-1954)が招かれました。

象とねずみ 沼田一雅 1906年

Photo © RMN-Grand Palais (Sèvres, Cité de la céramique) / Martine Beck-Coppola / distributed by AMF

そのリアルで気品ある陶磁彫刻は、大きな象に踏まれそうな小さな鼠の尻尾まで、生き生きとしています。

そして現代ではピエール・スーラージュや草間彌生、深澤直人などが招かれて製作に携わることで、確かな伝統的技術を保ちながら、常に新しい造形表現を模索しているのです。

伝統と創造が一体となったセーヴルは、まさにヨーロッパ磁器の最高峰です。

静岡市美術館ではセーヴルの300年に及ぶ活動の軌跡を、セーヴル陶磁都市の優品約130件で紹介する日本初の大規模展を開催します。

細部の緻密で見事な職人技も見どころです。どうぞおたのしみください。

(e.y)

「フランス宮廷の磁器 セーヴル、創造の300年」

会期:2018年10月6日(土)~12月16日(日)

観覧料:一般1,200(1,000)円、大高生・70歳以上800(600)円、中学生以下無料

*( )内は前売りおよび当日に限り20名以上の団体料金

*障害者手帳等をお持ちの方及び介助者原則1名は無料★前売券:10月5日(金)まで販売

チケットぴあ[Pコード:769-238]、ローソンチケット[Lコード:43106]、セブンチケット[セブンコード:067-222]、谷島屋(マークイズ静岡店、パルシェ店、高松店、流通通り店)、戸田書店静岡本店、MARUZEN&ジュンク堂書店新静岡店、中日新聞販売店(一部店舗除く) -

2018年07月21日 あなたの知らないヴラマンク

マティスやドランらと並んで、「フォービスム(野獣派)」を代表する画家として知られるモーリス・ド・ヴラマンクですが、音楽家や自転車競技選手、文筆家としても活動していたのをご存じでしょうか。

ヴラマンクの両親は音楽家で、小さい時から音楽教育を受けていました。

ヴラマンクは若い頃、生活費や画材代を稼ぐため、という目的もあり、カフェのオーケストラ団員や、ヴァイオリンの個人教師をしていました。

一方、自転車も10代の頃から日常的に使っていただけでなく、選手としてトラックレース等にも出場し、その賞金で一時期家族を養っていたこともあったそうです。

その後大きな病気をしたことや、24歳の時にドランと出会って本格的に画家を志したことで競技の一線からは身をひきますが、そうしたことがなければツール・ド・フランスにも出ていただだろう、と後にヴラマンク自身も述べており、もし選手を続けていたら歴史に残る大選手になっていたかもしれません。

これら音楽家や自転車競技選手としての活動が主に前半生で行われていたのに対し、文筆家としての活動は絵画と並行して亡くなるまで続きました。

26歳の時に初めての小説(フェルナンド・セルナーダと共著、挿絵はドランが担当)を出版、以後、小説、エッセイ、回想録、自叙伝、詩集など様々なジャンルの作品を20点以上も発表しました。

ヴラマンクが生涯にわたり文筆活動を続けたのは、音楽や自転車競技と違って単に日銭を稼ぐためではなく、言葉による表現が、絵画と並んで重要な自己表出の場であったことが関係しているのかもしれません。

今回の展覧会では、画家としてのヴラマンクを紹介するだけでなく、彼の多岐にわたる活動のうち文筆家としての仕事にも焦点をあて、フォービスムから離れ始めた1907年以降の彼の絵画と、彼の著作から引用した言葉とともに展示します。

ヴラマンク独自の画風の形成の様子を、彼自身の言葉とともに展示室で是非ご覧ください。

(k.o)

「ヴラマンク展 絵画と言葉で紡ぐ人生」

会期:2018年7月28日(土)~9月24日(月・祝)

観覧料:一般1,200(1,000)円、大高生・70歳以上800(600)円、中学生以下無料

*( )内は前売りおよび当日に限り20名以上の団体料金

*障害者手帳等をお持ちの方及び必要な介助者は無料★前売券:7月27日(金)まで販売

静岡市美術館、チケットぴあ[Pコード:769-120]、ローソンチケット[Lコード:45800]、セブンチケット[セブンコード:064-866]、谷島屋(マークイズ静岡店、パルシェ店、高松店、流通通り店)、戸田書店静岡本店、MARUZEN&ジュンク堂書店新静岡店

★お得な一般前売ペア割チケット:2枚1組 1,800円も!

静岡市美術館、チケットぴあ[Pコード:769-119]、ローソンチケット[Lコード:45801]、セブンチケット[セブンコード:064-871] -

2018年06月21日 展覧会「ミュシャ展 ~運命の女たち~」、来場者1万人を達成!!

本日、「ミュシャ展 ~運命の女たち~」来場者1万人を達成しました!

1万人目のお客様は、焼津市からお越しの清水さん親子。

お母様が美術鑑賞がお好きで、よくお二人で美術館へお出かけされるそうです。

お二人には、当館館長から記念品を贈呈しました。おめでとうございます!

「ミュシャ展 ~運命の女たち~」は7月15日(日)まで。

開幕以降、日に日に多くのお客様にご来場いただいています。

ポスター、装飾パネル、挿絵原画、素描など、ミュシャと同郷の医師チマル博士のコレクションから約150点、

さらに静岡展特別出品OGATAコレクションでは、アール・ヌーヴォーのパターンの教科書とされる『装飾資料集』全72点を含む約100点をご紹介しています。

初期から晩年までのミュシャ作品を堪能できる展覧会です。

この機会にぜひご覧ください。

(m.o)

-

2018年06月07日 「ミュシャ展 ~運命の女たち~」静岡展特別出品!OGATAコレクション

白い衣を身にまとい、装飾的なフレームからこちらを見つめる優美な女性像。

《「スラヴ叙事詩」展》のポスターをはじめとするミュシャの華やかで繊細な表現は、制作から90年近くたった今なお、日本でも高い人気があります。

アルフォンス・ミュシャ ポスター《「スラヴ叙事詩」展》(部分) 1928年

チマルコレクション今回の「ミュシャ展」は、ミュシャと同郷の医師チマル博士が、親子3代にわたり収集した「チマルコレクション」から約150点、

さらに静岡展のみ特別に、市内在住のミュシャ作品の世界的な収集家、

尾形寿行氏の「OGATAコレクション」から約100点をご紹介します。

尾形氏は、カメラの大手量販店「カメラのドイ」創業者の土居君雄氏(1926-1990)のもと、

長年ヨーロッパに在住しミュシャ作品を収集、

その世界有数と言われるコレクションの形成に深く携わりました(「ドイ・コレクション」と呼ばれ、現在は堺市に寄贈)。

土居氏亡き後はその遺志を継ぎ、今では尾形氏がミュシャ作品の収集家として世界的に知られています。

「OGATAコレクション」の特徴は、リトグラフのポスターはもちろん、

ミュシャがデザインした香水瓶や書籍、タバコの巻紙にいたるまで、

パリ時代に一世を風靡したそのデザインを通覧できる幅の広さにあります。

アルフォンス・ミュシャ ランスの香水「ロド」 1897年 OGATAコレクション

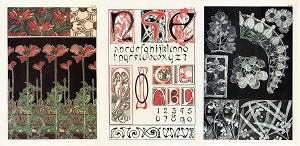

アルフォンス・ミュシャ ホイットマン社のチョコレート缶容器 1900年 OGATAコレクション中でも、教育に熱心だったミュシャが、1902年に自らの装飾を体系化した『装飾資料集』は、

アール・ヌーヴォーのパターンの教科書とされる貴重な作品です。

今回は全72点を一挙公開します。

アルフォンス・ミュシャ著『装飾資料集』 1902年 OGATAコレクション静岡市美術館でしか見られない贅沢な「ミュシャ展」をぜひご堪能ください。

(m.y)

-

2018年01月23日 「ターナーからモネへ」は1月28日(日)までの開催です。

あっという間に、閉幕まで残り1週間をきりました。連日、大変多くの方にご来場いただいています。

今回のブログでは、来場者アンケートに寄せられた声を、展示室内の様子とともにご紹介します。

英国・ウェールズ国立美術館のコレクションで構成される本展。

ターナーやコンスタブルのほか、ミレー、モネ、ルノワールらの計73点により、西洋絵画が変革の時を迎えた19世紀から20世紀初頭の英仏美術の交流の様子を紹介しています。

来場者アンケートには、本展のタイトルにもなったターナーとモネの作品に関するコメントが多く、細部までじっくりご覧いただいている様子がわかります。

「(ターナーの)油絵具ののせ方など、写真では分からない表現があり良かったです。」

「モネのサン・ジョルジョマッジョーレ黄昏に心奪われた。 何回も足を運んでしまった。」

「イギリスーフランスの印象派前後の相互影響を知ることができた」

一方で、日本ではあまりなじみのない画家を知ることができるのも、本展の見どころの一つです。

来場者からは、

「予想より目を引く作品が多かった。 初めて知った画家も多く新鮮に感じた。」

「イギリスの画家がこんなに大勢いた事、再発見した。」

といった、声もいただいています。

展覧会「ターナーからモネへ」は、いよいよ1月28日までの開催です。

ウェールズ国立美術館のコレクションが、日本でまとまって紹介されるのは約20年ぶり。

巨匠たちの知られざる名作の数々を、ぜひこの機会にお楽しみください。

写真提供:中日新聞社

(c.o)

-

2017年12月27日 「ターナーからモネへ」作品紹介⑤ ルノワール《会話》

ルノワールの晩年の作品である《会話》。「会話」というタイトルがついていますが、女性は男性と視線を交わすこともなく、考え事をするかのように、地面の草むらを見つめています。

画面は大きく柔らかなタッチで覆われていますが、当時、ルノワールは激しい関節炎に悩まされていて手先を細やかに使って描くことができず、手に筆を縛りつける方法を用いていたことと関係していると考えられます。

後に病状はさらに悪化し、最晩年は車いすでの生活を余儀なくされたルノワールですが、体力の続く限り制作を続けようとする画家のエネルギーをも感じさせる一枚です。

ピエール=オーギュスト・ルノワール《会話》1912年

ウェールズ国立美術館 ©National Museum of Wales(k.o)

-

2017年12月24日 「ターナーからモネへ」作品紹介④ モネ《サン・ジョルジョ・マッジョーレ、黄昏》

1908年10月、ヴェネツィアを妻と共に初めて訪れたモネは、多くの画家たちを惹きつけてきたこの街に魅了され、その後2か月余りの滞在中に37点もの油彩画を描きました。彼は「私がもっと若く、大胆なことができたときに、ここへ来なかったのは残念だった」と述べています。

《サン・ジョルジョ・マッジョーレ、黄昏》は、島のほとんどが修道院になっているサン・ジョルジョ・マッジョーレ島を描いた連作のうちの一つ。沈みゆく太陽の光は、青、緑からオレンジ、赤と一瞬のうちに空に多様な効果をもたらし、その色彩の交響は空を反射する海へとつながっています。

モネ夫妻は、毎晩のようにゴンドラで運河に出かけ、画家曰く「世界でも随一の素晴らしい夕日」を楽しんだと残しています。

クロード・モネ《サン・ジョルジョ・マッジョーレ、黄昏》1908年

ウェールズ国立美術館 ©National Museum of Wales(k.o)

-

2017年12月22日 「ターナーからモネへ」作品紹介③ ロセッティ《麗しのロザムンド》

19歳のころから絵画を学び始めたロセッティは、ロイヤル・アカデミーの美術学校でも学びましたが、次第にアカデミーの古典偏性の教育に疑問を持ち、同じくアカデミーで学んでいたハントやミレイなどとともに、ルネサンスのラファエロ以前の美術に価値を見出そうとする「ラファエル前派兄弟団」を結成し、英国の美術に新風を吹き込みました。

本展出品作品の《麗しのロザムンド》は、中世の英国王ヘンリー2世の愛妾ロザムンド・クリフォードに扮した、画家の恋人を描いた作品です。伝説では、王はロザムンドを迷宮の中の小屋に閉じ込め、2人を繋ぐのは、一つの通路に張り巡らされていた赤い紐のみだったといいます。画面には、彼女を象徴するバラ(ロザムンド=「世界のバラ」)のモチーフが多く描かれています。

しかし王の姿や小屋の様子などは描かれておらず、ロセッティの関心は、伝説の忠実な再現というよりも、モチーフの質感や色彩、場面を覆う情感を描くところにあり、唯美主義的理想へ向かう兆候をここに見ることができます。

ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ《麗しのロザムンド》1861年

ウェールズ国立美術館 ©National Museum of Wales(k.o)

-

2017年12月19日 「ターナーからモネへ」作品紹介② コンスタブル《麦畑の農家》

前回ご紹介したターナーと同時期に英国で活躍した画家・コンスタブル。現在ではターナーと並び英国を代表する画家ですが、両者の人生は対照的でした。

年齢も1歳しか違わない二人ですが、若くしてターナーがロイヤル・アカデミーの正会員に選ばれ活躍したのに対し、彼がアカデミーの正会員となったのは53歳のときでした。また、ターナーが画題を求めて英国および欧州各地を旅行していたのに対し、コンスタブルは終生、故郷周辺の風景を描き続けました。

《麦畑の農家》は、イングランド東部サフォーク州の画家の生家近くにあった麦畑の中の農家を描いた作品です。まだ青さの残る麦や右側の木は花を咲かせていることから、夏の風景と考えられています。

ごく一般的な田園風景の中で、絶えず変化しつづける光や大気がもたらす効果を、一瞬のうちに捉えたコンスタブルの作品は、1820年代に母国に先んじてフランスで評価され、ドラクロワなどに影響を与えました。

ジョン・コンスタブル《麦畑の農家》1817年

ウェールズ国立美術館 ©National Museum of Wales(k.o)

HOMEBLOG