-

2015年08月05日 開館5周年記念コラボビール、完成間近!!(前篇)

静岡市美術館は、今年開館5周年。

そのメモリアルイヤーに、なんとも珍しいコラボ企画が持ち上がりました。なんと、今年醸造開始1周年を迎える、静岡市唯一のクラフトビール醸造所「AOI BREWING」(以下「アオイさん」)さんが、同じJR静岡駅前にあって、同じ(公財)静岡市文化振興財団が管理運営を行う静岡音楽館AOIの開館20周年と、当館の開館5周年を祝して、それぞれの施設をイメージした「開館周年オリジナルビール」をつくってくれることになったのです!

旧醤油蔵を改造した醸造所。静岡浅間神社のすぐ近くにあります。

クラフトビールが全国的なブームとなっている昨今、「クラフトビール×店舗」、「クラフトビール×地場産品」、「クラフトビール×キャラクター」など、様々なコラボ企画をあちらこちらで目にします。

しかし!

「クラフトビール×公共施設」のコラボレーションは全国初!(おそらく。)

期せずして、歴史的瞬間を目撃することとなりました。元を辿れば、アオイさん側から静岡音楽館AOIに、「同じ”AOI”同士、何かコラボしませんか?」と、ご提案をいただいたことに端を発するこの企画。

その後、周年記念ビール醸造に話が大きく発展したことで、めでたく当館も企画の仲間入り。

熱狂的なビールファンを多数?有する当財団としても、大きな快挙となりました…!

具体的に話が動き始めたのは5月のこと。

それからこれまでの間、醸造長の高さんやマネージャーの福島さんとともに、どんなビアスタイルにするか、どんなホップを使うか、PR作戦をどうするか、ネーミングをどうするか等々、かなり綿密に打ち合わせを積み重ねてまいりました。(おかげで酒量が増えました(笑))詳しいビールの紹介などは後篇に回すとして、今回は、案外すんなり?決まった各館のビアスタイルのみ発表させていただきます。

まずは、静岡音楽館AOIから。

1995年5月に室内楽専用ホールとして誕生した静岡音楽館AOI。

JR静岡駅前の文化施設では、最も格式高く、古典的な風格が漂います。

そんな優雅さと荘厳さをあわせもつ音楽館からイメージされたのが、ドイツ・デュッセルドルフ市発祥・正統派「アルト」。静岡音楽館AOIといえば「やっぱりドイツ!」とは、醸造長の談。

“オールドイツ”にこだわったアルトづくりがスタートしました。

次に、静岡市美術館です。白くて、シンプルで、開放的な雰囲気の静岡市美術館。

そんな当館からイメージされたのは、すっきりスタイリッシュな「フレンチセゾン」。

もともとは田舎で飲まれていた「セゾン」ですが、今ではなんだか「とんがっててお洒落な雰囲気」。

当館のイメージに合うように、小麦を使ってやや白く、マイルドな飲み口のセゾンづくりが始まりました。

去る7月10日には、財団トップと各館長が、ビールの仕込みのお手伝い。

夕方、担当者のみで再訪したときには、おまけでホップやハーブスパイスの計量や投入まで体験させていただきました。工場内部。なんだか近未来的!?

ホップ一発目の投入では、100度を超える麦汁が一気に噴出!

今回はサービスショット。いつもより多く溢れています(笑)どこぞのマキアートかと見紛うアルトに、超フレッシュなフレンチセゾン。

まだまだ酵母が混在しているので、かなり濁っています。でも、飲めました…。発酵が終わった後、1日2℃ずつ、ゆっくりゆっくり時間をかけて温度を落として、

ゆっくりゆっくり酵母を沈殿させて…ようやくここまで透明に!!

いわゆる”若ビール”。この状態でもう十分おいしく飲めました。

・・・と、今回はここまで。こんな風に、普段はなかなか知ることのできないビールの醸造過程を紹介できるのも、まさにオリジナル企画ならではのことではないでしょうか。

さて次回は、いよいよ完成間近のビールについて、写真とともに詳しくご紹介します。

乞うご期待!

最後に、まさに職人な醸造長の背中を。

我らのビールを、どうぞよろしくお願いします!!(m.m)

-

2015年02月12日 2月15日、カタログ刊行記念・トークセッション「ヒトのカタチ、彫刻」開催!

昨年末からエントランスホールで開催中のShizubi Project 4「ヒトのカタチ、彫刻」(3/22日まで)、皆さんもうご覧いただきましたか?エントランスには、樹脂や陶、漆を素材に、それぞれの”ヒトのカタチ”を展開する3人の作品がならんでいます。さて、その関連事業として今週末の日曜日に、カタログ刊行記念・トークセッションを実施します。3人の出品作家に加え、公式カタログにテキストを執筆いただいた気鋭のお二人の識者を交え、ヒトのカタチと彫刻にまつわる様々なお話をお聞きする予定です。参加無料、申し込み不要ですので、是非、この機会にご参加ください。●Shizubi Project 4「ヒトのカタチ、彫刻 津田亜紀子/藤原彩人/青木千絵」カタログ刊行記念 トークセッション「ヒトのカタチ、彫刻」日時:2月15日(日)14:00~16:30(開場13:30)会場:静岡市美術館多目的室 参加無料 申込不要【進行:静岡市美術館学芸員 伊藤鮎】14:00以倉新(静岡市美術館学芸課長)「ヒトのカタチと『彫刻』」(15分)金井直(信州大学人文学部准教授)「チョウコク あるいは、弱い触角」(15分)阿久津裕彦(美術解剖学)「人体と人体彫刻」(15分)14:50~15:00(10分) 休憩津田亜紀子(10分) 自作紹介藤原彩人(10分) 自作紹介青木千絵(10分) 自作紹介ディスカッション・質疑応答(60分)16:30 終了美術館のエントランスホールを使って、毎年1回、現代の美術を紹介してきたシズビプロジェクトも4回目を迎えました。これまでは1人の作家のワンマンショーだったが、今回初めて3人の作家を紹介しています。ギリシャ、ローマの昔から、もともと西洋では「彫刻」とはまずは人の形のことであり、その意味で人体彫刻は「彫刻」の王道なのですが、タイトルで「ヒトのカタチ」と「彫刻」を「=」ではなく「、」でつないだところに、今回のプロジェクトのささやかな意味を込めています。というのも、20世紀初めの「抽象彫刻」の出現とアヴァンギャルド(前衛運動)の進展以降、「オブジェ」や「立体」など、およそ「彫刻」らしからぬものが登場して久しい今日この頃、そんな現代において、何の疑問もなく人体像を「彫刻」として作り続けることはできないだろう、という問題意識なのです。もちろん、今回の3人だけで現代の多様な「彫刻」の状況を概観できるものではありませんが、年齢も素材も違う今回の3人の作品は、現代において人の形を「彫刻」として作ることの意味を考えさせてくれます。津田亜紀子(1969‐)さんの、レース生地や、植物が生い茂る厚手の生地を樹脂で固めた軽やかな女性や子どもの姿。藤原彩人(1975‐)さんの、陶による矮性の小人か、宇宙人のような虚ろな表情の立像。そして青木千絵(1981‐)さんの、漆の漆黒の闇に包まれたリアルな下半身に、ぼってりとした不定形の塊がついた頭のない人の姿。三者三様のヒトのカタチに、現代に生きる「私」とは何かを考えさせられます。津田亜紀子 椅子に座る06 2006年 樹脂、布藤原彩人 首像/意識の壺 2014年 施釉陶青木千絵 BODY10-1 2010年 漆、麻布、スタイロフォーム撮影:神藤 剛(a.i) -

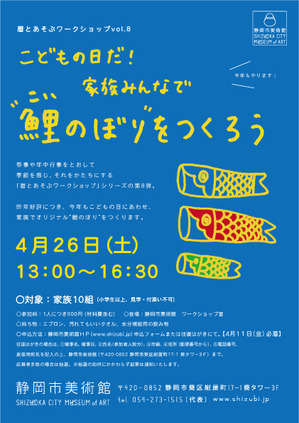

2014年03月29日 今年も”鯉のぼり”、つくります!

3月も残すところあと2日、もうすぐ4月ですね!

さて、静岡市美術館の、新年度最初のワークショップは

祭事や年中行事をとおして季節を感じ、それをかたちにする

暦とあそぶワークショップvol.8

「こどもの日だ!家族みんなで”鯉のぼり”をつくろう」を開催します。実は、昨年もこどもの日にあわせて、”鯉のぼり”をつくりました。

12組33人の親子にご参加いただき、こんなに圧巻の鯉のぼりが完成!ご好評を頂いたため、今年も開催することになりました!

ぜひ、ご家族そろってお越しください。(小学生以上のご家族ならどなたでも)

【申込締切:4月11日(金)必着】お申込はこちら

↓

https://shizubi.jp/event/_vol8.phpご興味を持った方、過去のブログもご覧ください。

↓

https://shizubi.jp/blog/2013/06/428.phpそして、何と!

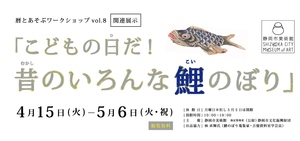

今回はワークショップの開催にあわせ、鯉のぼりの展示を当館エントランスホールで行います!

詳細は、また追ってホームページでご案内します。

こちらもあわせて、ぜひご覧ください!

皆様のご来館をお待ちしております。(s.m)

-

2014年03月21日 めぐるりアート静岡展 いよいよ今週末まで!

日差しが暖かく、春めいて来ました。

市内6会場で、今を生きるアーティスト8人の作品を紹介する「めぐるりアート静岡」(~3/23)も、明後日までとなりました。松澤有子《そらいろに透く》

サイズ:舟:6m、雲:70cm、100cm、135cm

素 材:和紙、染料、ワセリン筧有子《compendium of seasonal words》

制作年:2013

サイズ:96cm×360cm(可変)

素 材:白麻紙、顔彩筧有子《水は方円の器に従う》

制作年:2013

サイズ:26.7cm×36.5cm ○点

素 材:紙、顔彩筧有子《穏やかな日々のために》

制作年:2014

サイズ:46.3cm×342cm

素 材:布、刺繍糸、粘土、木材、キルト芯、絵絹、顔彩明日、明後日は、トークやクロージングパーティも予定されています。

市内の見どころ情報満載の「めぐるりマップ」(各会場で配布/スタンプラリー付き)を片手に、是非、静岡にアートで”めぐるり”しにお出かけください。(明日、明後日のイベント)

〇3/22(土)14時~ 静岡県立美術館 県民ギャラリーB

奥中章人さん、大橋史人さん アーティストトーク(参加無料・申込不要)〇3/23(日)13時30分~15時 GALLERY PSYS

鈴木まさこさん ライブペインティング&トーク(参加無料・申込不要)〇23日(日)16時~ GALLERY UDONOS

持塚三樹さん アーティストトーク(参加無料・申込不要)●23日(日)18時~20時 スノドカフェ

クロージングパーティー

(申込不要 参加費:2000円(学生1000円))(A.I)

-

2013年08月27日 「わた死としてのキノコ」 9/1記念対談&ライブ!

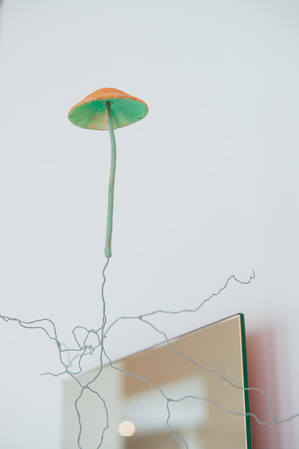

天井の高い美術館のエントランスホールの空間全体に、菌糸がはびこり、まん中にはぽっかりと巨大なキノコが浮かんでいる―

現代のさまざまな美術を紹介するシズビプロジェクト、8月6日から始まりました。

3回目の今年は、「軽やかな彫刻」で知られる美術家・今村源(いまむら はじめ/1957~)さんです。

見上げると、2,3mはありそうな傘の裏側には、薄緑色の襞がびっしり、近くの柱に取り付けられた「滑り台」の階段を登ると、オレンジ色に輝く傘の上部が見下ろせます。

ちなみに、「滑り台」の滑る部分は、反対側の柱から伸びていて、あれれ、どうなってるの?!

ほかにも、カフェの椅子が菌糸に絡めとられて、逆さまに浮かんで回転していたり、まっ白な男の裸体像がきゅっとひしゃげて逆立ちし、昔懐かしい冷蔵庫の中にはシダが茂っていたり・・

キノコは普段、菌糸として森の地下にひっそりと広がっています。

落ち葉や生き物の死骸を分解し森の生態系を支えている菌類。

私たちの目には見えないところで、しかし確実に存在し世界を支えているキノコは、そんな菌類が胞子を飛ばし子孫を残すために、つかの間、地上に顕れた姿です。

私たち人間も、そんな命の流れを考えるとき、個としての私など流れのなかのほんの一瞬の姿に過ぎない。

日々悩んでいる「わたし」もやがて大いなる命の流れの中に戻っていく― キノコの姿に今村さんの思索は、広がります。

実はこのキノコ、巨大なラッパになっていて音も出るとか・・ 今週日曜日、9月1日には、記念対談&ライブも開催します。

第1部の対談は、今村さんご本人と、今村さんの作品をその最初期からずっと見てきた建畠晢先生(美術評論家/現京都市立芸大学長)に、今村さんが出発した80年代の美術状況も踏まえて、”軽やかな彫刻”についてお話を伺う予定です。

第2部では、ピアノとサックスによる現代音楽ユニット「.es(ドットエス)」のおふたりを関西からお招きして、実際に巨大な「キノコ」を演奏して頂きます。一体、キノコはどんな音が出るのでしょうか?

どちらも、参加無料、申込み不要ですので、是非、お出かけください。●記念対談&ライブ

日時:2013年9月1日(日)

第一部 記念対談 14:00~15:30(開場 13:30)

対談者 ∥ 今村源 [美術家]

建畠晢 [京都市立芸術大学 学長]

司 会 ∥ 以倉新 [静岡市美術館 学芸課長]

会 場 ∥ 静岡市美術館 多目的室第二部 記念ライブ 16:00~17:00

出 演 ∥ .es (ドットエス)

橋本孝之(サックス、ギター、ハーモニカ、改造尺八等)と

sara(ピアノ、パーカッション、ダンス他)の二人の即興演

奏家によるコンテンポラリー・ミュージック・ユニット。参 加 料 : 無料

対 象 : どなたでも50名

申 込 : 不要 当日直接会場へお越し下さい9月21日(土)には、今村さんと菌類学者の小川眞先生との対談も予定しています。

昨年出版された岩波新書『キノコの教え』の著者で、80歳にならんとする気骨ある、しかし飾らない小川先生のお話は面白く、こちらもお勧めです。お楽しみに。

★作品集刊行記念対談「キノコの教え」 9月21日(土) 14:00~16:00

(a.ik)

-

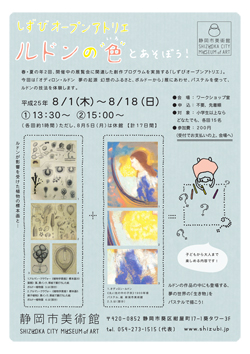

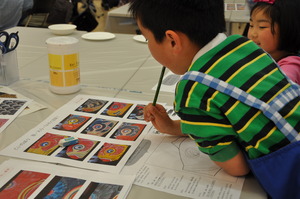

2013年08月07日 しずびオープンアトリエ「ルドンの”色”とあそぼう!」毎日開催中です!

暑い日が続きますが、皆さま体調などくずされておりませんでしょうか??

さて、ただ今静岡市美術館では、この季節恒例「しずびオープンアトリエ」を開催中です!

所要時間1時間、参加料200円、予約不要という、気軽に参加できるこのプログラム。

今年の夏は「オディロン・ルドン 夢の起源 幻想のふるさと、ボルドーから」展にあわせて、フランス・ボルドー生まれの画家ルドンも使った、”パステル”を使って絵を描く内容になっております。

みなさん、パステルという画材をご存じですか?

パステルは、粉状の顔料を粘着剤で棒状に固めたもの。

顔料がそのまま紙にのるから、発色がとてもきれいです。では、プログラムの様子をご紹介していきます。

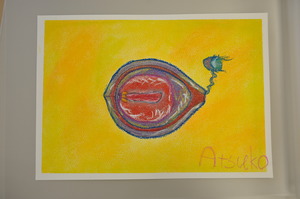

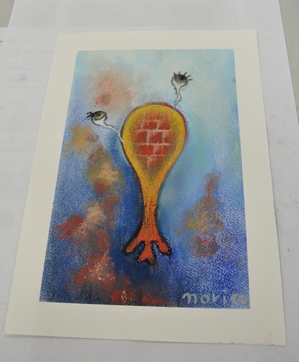

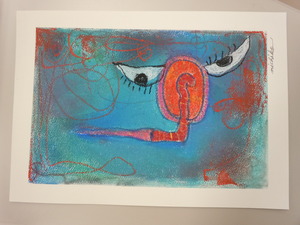

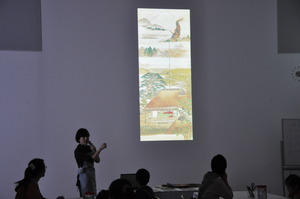

まずはこちらの絵をご覧ください。

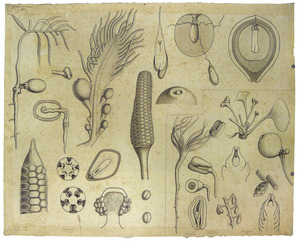

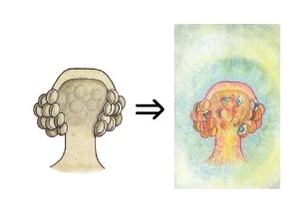

これは、ルドンが17歳の頃に知り合った、アルマン・クラヴォーという植物学者が描いた

《植物学素描1 標本画5 裸子植物》

《植物学素描1 標本画30 藻類》です。

顕微鏡からみた裸子植物、藻類。よく見ると、本当におもしろい形がいっぱいです。

ルドンも、”肉眼ではみえない未知の世界”に大きな影響を受けたそうです。

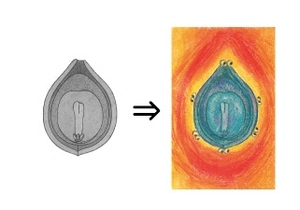

今回のプログラムでは、この裸子植物や藻類を

夢の中の「生き物」に見立ててパステルで色付け、そして最後に”眼”を入れて仕上げていきます!

まずは、背景から色付け!ソフトパステルから同系色3色を塗り重ねていきます。

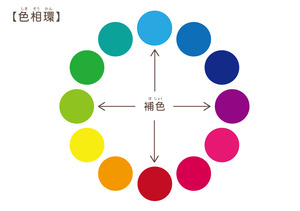

次に生き物。背景で選んだ色とは反対色の”補色”から選択します。ここで役にたつのが色相環!

背景が黄色だったら、生き物は青になりますね。

次の工程では、「生き物」を立体的にしていきます。

細かい線を重ねるのに向いているハードパステルで描いていきます。

蛍光色のハードパステルも用意しています。

線を同じ方向、網掛け、長いストロークなど、いろいろ工夫しながら引くことで…

さあ、ここから仕上げに向かっていきます。

生き物をより強調するために、背景を塗っていきます。最後のキモが、”眼”入れ!!

完成した「生き物」たちがこちら!!

「前回のオープンアトリエが楽しくって!」と今回も参加して下さった方々や、

パステルは初めてだったけど、丁寧に教えてくれてすごくわかりやすかったとの声も!

しずびオープンアトリエは、8月18日まで、毎日開催しています!

小学生以上であればどなたでも、もちろん大人の方も大歓迎ですよ。ぜひご参加をお待ちしております!!

(s.m) -

2013年06月26日 4/28、こどもの日ワークショップを開催しました!

4月28日(日)、

暦とあそぶワークショップvol.4

「こどもの日だ!家族みんなで”鯉のぼり”をつくろう」を開催しました。

祭事や年中行事をとおして季節を感じ、

それをかたちにする「暦とあそぶワークショップ」シリーズの第4弾。

今回はこどもの日に合わせ、 家族みんなで”鯉のぼり”をつくりました。当日ご参加いただいたのは、12組33人の親子!

いつものワークショップ室を飛び出して、多目的室で行いました。タイトルにもある”鯉のぼり”の制作の前に、まずはこどもの日、端午の節句について学んでいきます。

その歴史は古く、奈良時代に中国から伝わります。

現代のようによろい、かぶと、武者人形などが家で飾られるようになったのは江戸時代。では、”鯉のぼり”は?

実は、江戸末期ごろにようやく登場します。

歌川広重、河鍋暁斎の作品にも、当時の鯉のぼりが確認できます。そして今回、何と「本物の昔の鯉のぼり」を展示しました!

展示した鯉のぼりは2点、どちらも昭和初期の貴重なものです。

今のナイロン製のものとは違い、和紙に手彩色。職人の手作り。

昔は、毎年鯉のぼりを新調するのが当たり前だったそうです。カラフルでデザインも斬新な、関東方面の鯉のぼりに…

こちらは金太郎が背中にのっています。関西の鯉のぼり。

鯉のぼりを鑑賞、鯉の特徴も確認したところで…

まずは下絵づくりを行います。

昔の鯉のぼりの図柄を参考にしながら、目、うろこ、えら、おびれ、せびれ、それぞれのデザインを考えます。

いよいよ制作へ。

今回の鯉のぼりは油絵などの制作で使用するキャンバス生地をつかい、カラージェッソで彩色。赤、青、紫、黄色からベース色を選んで塗って…

白で下書きをします。

そして彩色へ。まずはうろこから。

そして、目、えら、

尾びれ、背びれ。

作業が進むにつれて、皆さんの筆使いも加速!お父さんもお母さんも、子ども達も夢中!

仕上げは、ハサミで鯉のぼり型に切り抜き、

口の部分にワイヤーをかませ、

胴体を貼り合わせて完成!33体の鯉のぼりが集結しました!圧巻です!

最後に、ご家族ごとに記念写真を撮って終了。

これから、毎年青空を泳ぐことでしょう^^

今後も、暦とあそぶワークショップシリーズ、開催していきます!

(s.m)

-

2013年06月13日 昨年度「しずびチビッこプログラム」2回分の、ご報告です!

静岡市美術館で開催中の「レオナール・フジタとパリ1913-1931」展も残すところあと2週間となりました。多くの方にご来場いただき、たいへんご好評いただいております。まだ行っていない…というあなた、必見ですよ!!

さて、ご報告が遅くなり本当に申し訳ございません…!

昨年度、1/19に開催した「近江巡礼 祈りの至宝」展、3/23に開催した「新美南吉生誕100年 ごんぎつねの世界」展の「しずびチビッこプログラム」の模様を、これからご紹介させていただきます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・さて、それでは当日の模様をお送りします。

まずは、「近江巡礼 祈りの至宝展」しずびチビッこプログラムから!作品を鑑賞します。

今回は、展覧会の出品作《六道絵》にも登場する、「鬼」がテーマです。

鬼は子ども達にとってもなじみ深いもの。

名著『鬼が出た』(1989年 福音館書店)に掲載されている作品を見ながら鬼の特徴を確認していきます。

「頭の角はどんなかたち?」「トナカイの角みたい!」

「耳のかたちは?」「ロバの耳みたいにとんがってる!」

「顔の色は?」「そら色!」

鬼の角、牙、舌、耳などは、鳥や獣などのパーツを寄せ集めたもの。

それを子ども達はしっかりと見つけていきます。

鬼に対するイメージを共有し、想像を膨らませたところで…

今日は、チビッこプログラムでおなじみのオーブン陶土を使って、「鬼の魔除け」をつくります。

コンセプトは、家族みんなを守ってくれる鬼。

怖ければ怖いほどいいよ、との声掛けに子ども達もニヤリ。

鬼って、怖いけれど、どこか親しみを感じるんですよね。

あらかじめ用意した陶板から、好きな形を選んで…

忘れちゃいけないキバに角。

髪の毛、ヒゲも生やします。

色にもこだわります。今回は、黒、赤、白、黄土色、灰色、赤黒の6色を用意しました。

こんなにユーモラスな鬼たちが出来上がりました!

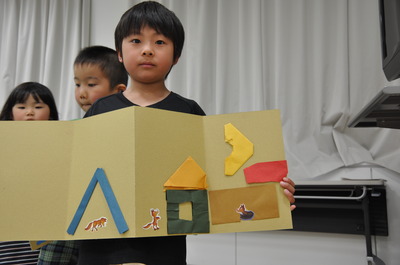

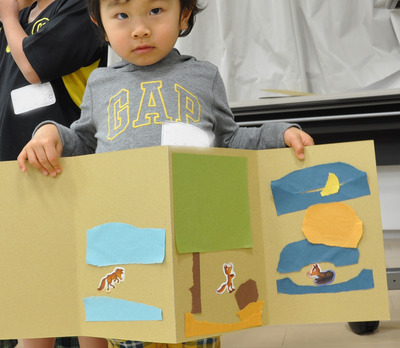

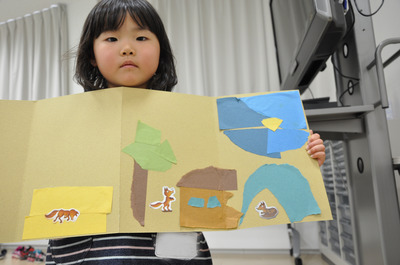

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・つづいて、「新美南吉生誕100年 ごんぎつねの世界」展

しずびチビッこプログラムの模様をご報告します!ニョロクッションをつなげてあそんで…

今回は新美南吉が書いた童話「ごんぎつね」にじっくり向き合います。

まずは「ごんぎつね」のお話を読みます。

お話を聞いたところで…

今回は、「ごんぎつね」のオリジナル絵本づくりに挑戦!

用意したのは、じゃばら状の台紙、各場面の「ごん」の切り抜き、そして美濃和紙。この美濃和紙をちぎってで、各場面のモチーフを表現していきます。

まずは冒頭、一人ぼっちの子ぎつね「ごん」が、降り続く雨の中、じっと穴の中にいる場面から。

「ごんは穴の中に住んでるんだよ」「雨ジャージャー」

次の場面。

雨があがってほっとしたごんは、川へ。兵十がいなくなったすきに、びくの中に顔を突っ込むと、うなぎが首に巻きついてしまいます。「川にはおさかなも泳いでるんだよ」

そして―

ある日ごんは、お葬式の列の中に、うなだれて歩く兵十を見つけます。辺りには彼岸花が。

「お花の色はまっかだよ」

次の場面。

「ちぇっ、あんないたずらしなきゃよかった」月夜、ごんは穴の中で考えます。

「夜だから、暗くしないと」「お月さまが出てるんだよ」次の場面。

次の日もその次の日も、ごんはくりを兵十の家に運びます。

「兵十のおうちをつくらなきゃ」そして最後―

「ごん、おまえだったのか。いつもくりをくれたのは。」

兵十に撃たれたごんは、ぐったりとしたままうなづきます。この場面には、特定のモチーフはありません。子ども達のごんに寄せた思いが、色や形として表されます。

最後のページは、子ども達が考える「ごんぎつね」の「その後」として余白を残し…

表紙にタイトルと、自分の名前を書いて(絵を描いた子もいました!)、

自分だけの「ごんぎつね」絵本が完成!

「しずびチビッこプログラム」、これからも定期的に開催していきます。

ご参加、お待ちしております!(s.m)

-

2013年04月01日 3/3、ひな祭りワークショップを開催しました

今日から新年度!…ですが、桃の節句のワークショップの報告です。

3月3日(日)の暦とあそぶワークショップ vol.3

「ひな祭りだ!オリジナル”つるし飾り”をつくろう」を開催しました。祭事や年中行事をとおして季節を感じ、

それをかたちにする「暦とあそぶワークショップ」シリーズの第3弾。

今回はひな祭りに合わせ、 オリジナル”つるし飾り”をつくりました。つるし飾りは日本中にある訳ではありません。

私たちには馴染みのある、静岡県稲取の「雛のつるし飾り」と、

福岡県の「さげもん」、そして山形県の「傘福」が

「全国三大吊るし飾り」と呼ばれ、有名です。最近では、ひな祭りの季節になると目にする機会が増えましたね。

そして、今回つくる”つるし雛”が…こちらです。

このつるし雛、針を使わないでつくっています!

今回のワークショップに合わせて考案した、しずびオリジナルプログラムです。まずは、金魚、とうがらし、にんじんなどの基本形をみんなでつくります。

次に親と子に分かれ、ひとつずつ、つくり方を確認しながら形にしていきます。

子どもたちは落花生を使い、おひな様、這い這い赤ちゃん、だるまなどをつくります。

お父さん、お母さんには、ちょっと難しい作業に挑戦していただきました。

鼓、扇、草履、柿、桃…など。

こまかい作業が続きますが、手先を器用に使い、小さな小さな飾りが、次々と生まれていきます。

途中、親子でそれぞれつくったものをお披露目。

気づけば一家族で10個以上の飾りが完成!

ひとつひとつの飾りの意味をお互いに教え合います。その後も制作をつづけ、飾りが19~21個程度完成したところで…

いよいよ紐につるしていきます!

次に、親子で一緒に、オリジナル飾りをつくってもらいました。

今までのつくり方を応用し、考えたものをかたちにしていきます。

皆さん、とっても楽しそう!

一体どんな飾りが出来上がったのでしょう?

つるし雛は、紐にさまざまな形をした飾りをつるしますが、

そのいちばんの特徴は…ひとつひとつの飾りに意味があることです。江戸時代後期に、高価な雛人形を買うことのできない庶民が、

ハギレを利用してつくりはじめたそうです。草履は健脚、そして働き者になりますように

鼓は悪を払い、福を呼ぶ

とうがらしは可愛い娘に悪い虫がつきませんように

柿は福や幸せを”かき”とる

桃は長寿…種類や意味は、地域によっても異なりますが、

娘の健やかな成長と幸せを願って、ひとつひとつに想いをこめる点は一緒です。みなさんにも、オリジナルの形に意味をこめてもらいました。

完成したら、もちろん飾り付けます。

こうして見ると、圧巻です!

最後に、オリジナルの飾りを、その形に込めた想いとともに発表してもらいました。

こちらは、大きな扇を背負ったおひな様。

この扇、なんと花粉を吹き飛ばすためのものだとか!願いは…

もちろん花粉症に悩む家族が救われますように!

その後も、みんなすてきな想いがこめられた飾りを発表してくれました。

そして20組の、世界にたったひとつの、オリジナル”つるし飾り”が完成!

後日…ワークショップ参加者のご家族が、そのつるし飾りを持って、

3/31まで開催していた「しずびオープンアトリエ」へ来てくれました。

伊豆・稲取の”つるし雛”特有の輪っかがついて、飾りの数も、本数も増えています!

ワークショップ終了後、家族みんなで数を増やしていったのだそう。

ぜひ、これからも数を増やして、さらに立派な”つるし雛”にしていってくださいね!雛人形に五月人形、鯉のぼり、七夕飾り…

ただ飾るだけではなく、それを手作りすることで

節句本来の意味やその形にこめられた想いを、

感じとることができるかもしれませんね。

(m.y)

-

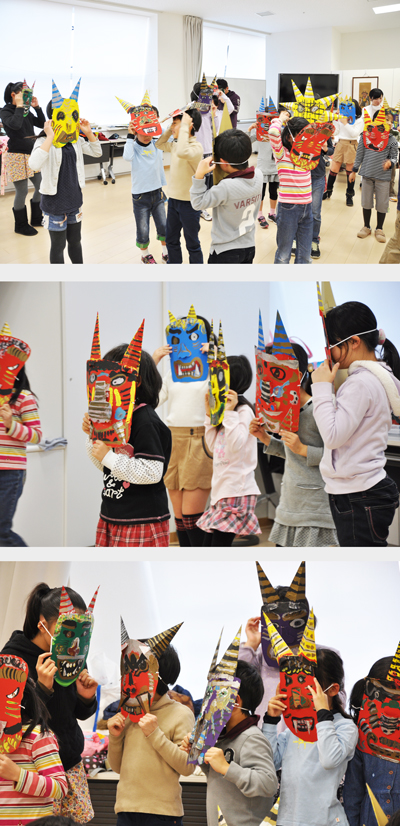

2013年03月29日 2/3「節分だ!鬼のお面をつくろう」を開催しました。

遅くなってしまいましたが…

2月3日(日)、暦とあそぶワークショップ vol.2

「節分だ!鬼のお面をつくろう」を開催しました。

祭事や年中行事をとおして季節を感じ、

それをかたちにする暦とあそぶワークショップシリーズの第2弾。

節分に合わせて鬼のお面をつくりました。今回のワークショップのテーマは節分…鬼、ということで、

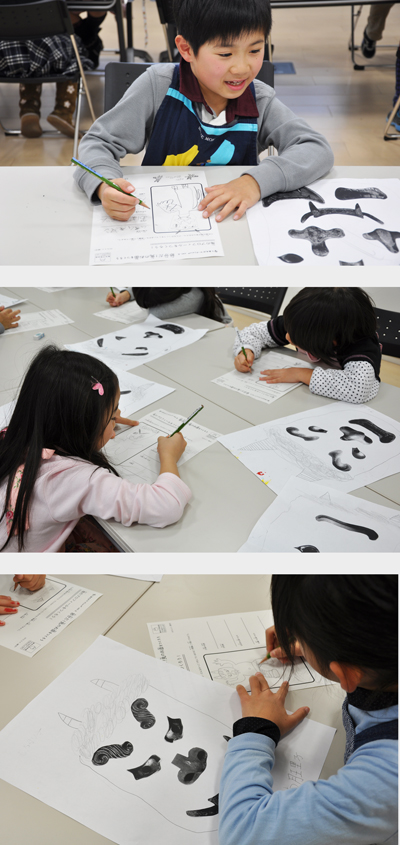

まずは鬼について考えることからスタート。鬼といえば…?

「節分!」 「絵本によく出てくる!」

鬼が登場する絵本はたくさんありますが、絵本だけではありません。

浮世絵、屏風、掛け軸、絵巻…昔からさまざまな絵にも描かれてきました。

その鬼たちをピックアップして、印刷したものの中から

「自分がいちばん鬼らしい」と思う鬼を見つけます。

いちばん人気があったのは…やっぱり赤鬼でした。

鬼ってなんだろう?

「大きい!」「怖い!」「角がある!」「牙も!」「あと…ヒョウ柄のパンツ!」

「人を食べる!」「いたずら好き!」…「でも、やさしい鬼もいる?」

みんなで鬼の共通点を見つけていきます。

次に、ほんものの作品をとおして、鬼にふれます。

今回、静岡市所蔵の平野富山コレクションの中から、鬼を題材とした作品4点を、

このワークショップのために、ワークショップ室内に展示しました!大津絵の鬼を見たこどもたちは

「漫画みたい!」「かわいい!」「昔の鬼もいたずら好きだったんだ!」と、興味津々。次に、池野哲仙作のお面を鑑賞。

どちらも私たちのイメージする「鬼」とはかけ離れています。

「これ、本当に鬼なの?」「人間のおじさんみたい」「髭の描き方がすごく細かい~」

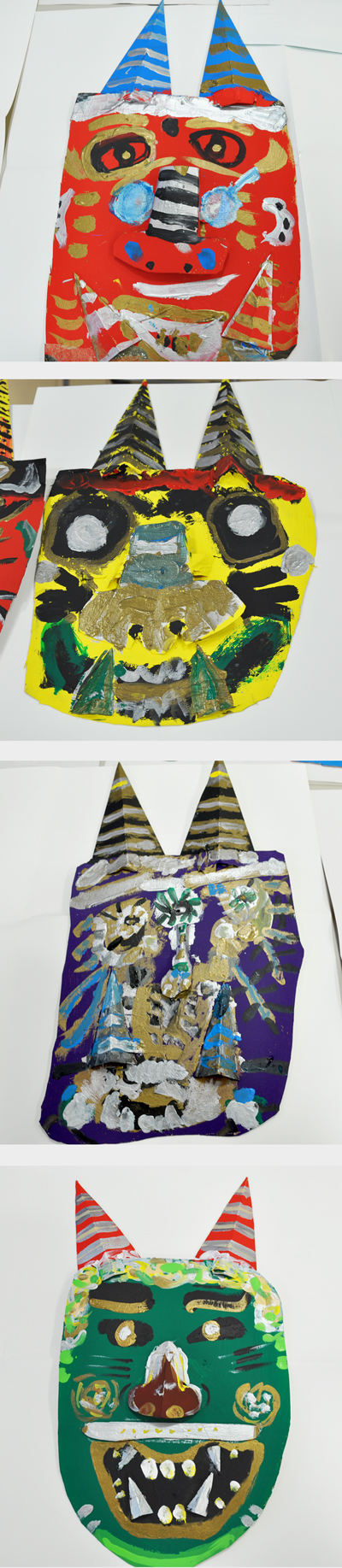

さまざまな鬼を鑑賞した後、いよいよ今日つくる鬼のお面の下絵を考えます。

今回は、ちょっとかわった方法で…鬼は、さまざまな獣の体の中から、

それぞれいちばん強い部分を寄せ集めてできている、とも言われています。

その「寄せ集め」である鬼の顔を、目、鼻、口、牙、角…などパーツごとに切り分け、

「鬼福笑い」をつくってみました。

この「鬼福笑い」で、今日制作する鬼の顔を考えます。

きばだったものが角になったり、

まゆ毛や目の向き、左右で種類を変えてみたり…

何度も置き替えたり、向きを変えたりしながら、自分だけの鬼を考えます。

貼る位置も慎重に決めていきます。

下絵ができたところで、お面のベースづくりに入ります。

ベースができたら、さっそく絵具を塗っていきます。

今回はお面が大きいので、刷毛を使って、大胆に!

迫力を出すために、目や口など細部の描写は、

ダルマや青森のねぶたを参考にしました。

刷毛を筆に持ち替え、慎重に…

下絵を横に置いて、ひとつひとつの形を意識しながら…

そして…ついに完成!

優しそうな鬼、怖そうな鬼、人間みたいな鬼…十人十色ならぬ、十鬼十色、ですね。

絵具が乾くまでの間に、「鬼プロフィール」を作成します。

せっかくつくった鬼なので、全身像を考えてみてもらいました。

描けたら、名前や性格、好きな食べ物、趣味なども考えます。さて、お面が乾いたら顔につけてみます!

この後何をしたかと言うと…

もちろん、豆まき です!

16時、参加者のご家族に完成したお面をお披露目。

自分の子だと思う鬼に向かって、豆を投げてもらいました!鬼に扮した我が子に豆が当たったら、鬼、交替です。

子どもたちの豆まきは手加減なしです!

参加者のご家族にも、鬼の作品を鑑賞していただきました。

最後に鬼の集合写真!

節分には豆まきをする、というご家庭は多いと思います。

来年は鬼のお面、皆さんも手作りしてみてはいかがでしょう?今の豆まきの原型は、中国の鬼追い「追儺(ついな)」という行事と、

日本古来の風習である鬼や邪気を払う「豆打ち」が合わさったものだと言われています。また、鬼のお面の歴史も古く、

鬼が登場する儀礼が多く執り行われるようになった平安時代後期には

すでにつくられ、使われていたと言われています。言うまでもなく、鬼の歴史はもっともっと古く、

そしてびっくりするほどさまざまな種類の鬼がいます。年に一度、豆まきをするだけではなく、「鬼」になって、そして、鬼について考えてみてください。

鬼はただ恐い存在なのではなく、きっと今も昔も変わらず、

私たちの生活と密接にかかわっている、大切な存在なんだと思います。

(参考文献:大西廣『鬼が出た』たくさんのふしぎ傑作集 福音館書店)

さて、ただ今参加者募集中の「暦とあそぶワークショップ」はこちら!

たくさんのお申込み、お待ちしております!(m.y)

HOMEBLOG