-

2021年08月25日 没後70年 吉田博展 作品紹介④《タジマハルの朝霧 第五》《タジマハルの夜 第六》

1930(昭和5)年11月から翌2月にかけて、吉田博はインドや東南アジアの旅に出ました。タージマハルのあるアーグラは重要な目的地のひとつ。同地で満月を迎えられるよう旅程を組んだといいます。

満月のもと、夜景をも写生できた吉田は、帰国後タージマハルを題材に6種類の版画を制作。5番目と6番目の作品では同じ版木を色を変えて摺る別摺の手法を用い、優美な霊廟の朝と夜のバリエーションを作り出しました。朝霧でかすむ庭園の広大さ、夜間の抑えた色合いに際立つ灯明が印象的です。

《印度と東南アジア タジマハルの朝霧 第五》《印度と東南アジア タジマハルの夜 第六》昭和7(1932)年

(k.y)「没後70年 吉田博展」

会期:2021年6月19日(土)~8月29日(日) ※月曜休館 -

2021年08月22日 没後70年 吉田博展 作品紹介③《池の鯉》

色とりどりの錦鯉がえさを求めて群がっています。水面の反映を描くことの多い吉田博ですが、ここでの関心は水中のようです。波の泡立ちと鯉の重なり具合で水面と水中を巧みに描き分け、水音が聞こえてきそうな臨場感が漂います。

画面上部、中央の人物は吉田の妻・ふじをにそっくり。彼女も画家でした。横でスケッチをしているのは長男の遠志でしょうか。次男の穂高は1926(大正15)年生まれ。この絵が描かれた年にはまだ乳飲み子のはずですが、餌やりに挑戦する幼児の姿が描かれています。遠志も穂高も後に絵の道に進みました。芸術家一家の日常を捉えた微笑ましい情景と解釈できそうです。

《池の鯉》 大正15(1926)年

(k.y)「没後70年 吉田博展」

会期:2021年6月19日(土)~8月29日(日) ※月曜休館 -

2021年08月19日 没後70年 吉田博展 作品紹介②《冨士拾景 朝日》

長辺が70cmを超える本作品は、多色摺りの木版画としては破格の大きさです。吉田博が大作に挑んだ初年の作で、版木や紙の収縮による色のずれに悩まされたといいます。

しかし、仕上がった作品には苦労の跡は微塵もありません。堂々たる富士山は大作ならではの迫力です。朝日を受け立体的に浮かび上がる山頂。明るい東側の輪郭線は薄紅色、陰になる西側は藍色と、二色使いの主版が、朝焼けの色を繊細に演出しています。前景の水辺の草は、かすれた筆跡までも再現されており、彫りと摺りの技術の冴えを見せます。

《冨士拾景 朝日》 大正15(1926)年

(k.y)「没後70年 吉田博展」

会期:2021年6月19日(土)~8月29日(日) ※月曜休館 -

2021年08月18日 没後70年 吉田博展 作品紹介①《日本アルプス十二題 劔山の朝》

朝日がはるか遠くの山頂を紅に染め、谷間の万年雪が白く輝いています。まだ薄暗い前景のテント付近には、朝食の支度でしょうか、焚火の煙が上っています。壮大な自然と対比された人間の小さな営みです。

吉田博は北アルプスの鹿島槍ヶ岳にテントを構え、そこから剱岳の一瞬の表情を捉えました。同じ場所からの眺望を油彩でも描きましたが、自著『高山の美を語る』の口絵に会心の作の一つとして選んだのはこの木版画でした。複雑な稜線を写し取った簡潔な線、紅から紫を経て藍色へとなめらかに移り変わる夜明けの色合いなど魅力溢れる作品です。

《日本アルプス十二題 劔山の朝》 大正15(1926)年

(k.y)「没後70年 吉田博展」

会期:2021年6月19日(土)~8月29日(日) ※月曜休館 -

2021年08月17日 「没後70年 吉田博展」来場1万人を達成!

本日、「没後70年 吉田博展」の来場者が1万人を達成しました。

1万人目のお客様は、静岡市内からお越しのご夫婦。これまで国内外の様々な美術館を訪れているそうで、楽しいお話を聞かせていただきました。

コロナ禍で遠方に出かけるのが難しい時期ですが、吉田博の作品で世界旅行気分を味わっていただければ幸いです。お二人には、当館館長より記念品を贈呈しました。

おめでとうございます!

「没後70年 吉田博展」は、8月29日(日)までの開催です。

また、多目的室では8月22日まで「特集展示 竹久夢二展」を開催していますので、あわせてご覧ください。なお、ご来館の際はマスクを着用いただき、美術館入口にて手指の消毒をお願いします。⇒ご来場の皆様へお願い

当館ホームページから日時指定制(web予約)もご利用いただけます。ご予約なしでご来館される場合は、受付でその旨お伝え頂き、整理券をお受け取りください。

(c.o)

-

2021年07月29日 吉田博 旅と風景(3)「木版画との出会い」

油彩画を中心に描いていた博の転機は、大正12(1923)年12月からの外遊でした。関東大震災の被災画家救済のため、約1年間をかけてボストン、シカゴなど各地でチャリティー販売の巡回展を開きました。しかし、9月の震災から時間が経っていたこともあり販売には苦労したといいます。唯一好評だったのは、版元の渡邊版画店から依頼されて吉田も原画を描いた木版画でした。

帰国後、吉田は版元を頼らず、自ら彫師と摺師を抱えて木版画制作に乗り出します。また、自分でも職人に負けない技術を身につけました。初の私家版として版行したのがアメリカ西部を中心に雄大な自然を描いた「米国シリーズ」でした。以後、「欧州シリーズ」「日本アルプス十二題」「瀬戸内海集」など立て続けに風景版画の連作を発表し、70歳までの20年ほどの間に約250種もの木版画を制作しました。まさに、後半生の大事業といえます。

吉田の版画は、西洋風の写実的な描写と伝統木版技術を融合した独自のものです。特にアメリカでは人気を得て、現在も多くの美術館やコレクターが収蔵しています。ダイアナ妃や心理学者のフロイトも吉田の木版画を飾っていたことが知られています。日本人として、世界に通用する絵を描くという吉田博の生涯の目標は、まさに木版画によって達成されたといえるのではないでしょうか。

《米国シリーズ レニヤ山》大正14(1925)年、木版・紙

(k.y)

会期:2021年6月19日(土)~8月29日(日)

*会期中、一部展示替えがあります(前期7/25まで、後期7/27から)

休館日:毎週月曜日(ただし8月9日(月・休)は開館)、8月10日(火) -

2021年07月11日 吉田博 旅と風景(2)「山を描く」

若き日の吉田博は徹底した写生で画技を磨きました。身なりに構わず写生に励み、真っ黒にすすけた風体で不審がられ、巡査に尋問されるような吉田を、画友たちは「絵の鬼」と呼びました。

34歳で文部省美術展覧会の審査員となってからも、吉田は年の半分ほどを写生旅行にあてました。とりわけ好んだのは山岳風景でした。過酷な高地での制作に備え、山案内人を依頼し、十分な食料を準備して1ヶ月~3ヶ月ほど山に籠もるのです。富士山に滞在したときは八合目の岩室にテントを構え、キャンバスを片手に毎日頂上まで登ったといいます。友人の画家・高村眞夫は、そんな吉田のことを「高い山を見ると其テッペンを登り切らないと腹の虫が収まらないと言ふ一種の高山病乃至(ないし)雷鳥の生まれ代はり」「穂高や、富士なぞは自分の家の庭位に考えて居る様です」と親しみを込めて書き残しています(高村眞夫「老友のエピソード」『太平洋』第3号、昭和12年2月、太平洋美術学校文芸部)。

千変万化する山の表情を全身で味わい、現場で一気に描き上げるのが吉田のスタイルでした。山上では無理な大作や版画は、山で描いた油彩画やスケッチをもとに自宅で制作しました。実際に足を運んだ者にしか描けない絶景を卓越した描写力で描く。移ろう光や大気の変化を捉えた山岳風景画は、山そのもののような清々しさをたたえています。吉田博は「山は、登ればそれでよいといふものではない。登って、そこに無限の美を感受するのが、登山の最後の喜びではないだらうか。」(『高山の美を語る』昭和6年、実業之日本社)と述べています。作品を通じて、高山に登ったことのない私のような者までもが「無限の美」の一端に触れることが出来るのです。

吉田博の山好きは、子ども達の命名にも及びます。明治44(1911)年生まれの長男は「白山」と名付けようとしましたが、妻の反対により却下。妻の名「藤遠(ふじを)」と博の「し」を合わせた「遠志(とおし)」に落ち着きました。それから15年後に生まれた次男には、満を持して一番好きな山から取った「穂高(ほだか)」の名を与えています。

《穂高山》大正期、油彩・カンバス

《日本アルプス十二題 穂高山》大正15(1926)年、木版・紙

(k.y)

会期:2021年6月19日(土)~8月29日(日)

*会期中、一部展示替えがあります(前期7/25まで、後期7/27から)

休館日:毎週月曜日(ただし8月9日(月・休)は開館)、8月10日(火) -

2021年07月08日 吉田博 旅と風景(1)「太平洋から世界へ」

福岡から東京に出て西洋画を学んだ23歳の吉田博は、絵画修行のため、盟友・中川八郎とともに片道だけの船賃を工面し明治32(1899)年に渡米しました。アメリカで資金を作り、美術の本場ヨーロッパを目指す計画でした。

米国での最初の目的地は、ミシガン州南東部の街デトロイト。日本で知り合った実業家・コレクターのチャールズ・ラング・フリーア氏を頼ってのことでした(フリーアの東洋美術コレクションは合衆国政府に寄附され、現在はワシントンのスミソニアン博物館群のひとつ、フリーア美術館になっています)。ところが、訪ねてみると折悪しくフリーア氏は旅行で不在でした。吉田たちは途方に暮れながらも、せっかく来たのだからとデトロイト美術館を見学に出掛けます。そこで彼らの水彩画が館長の目に留まったところから運が開けます。不自由な英語を駆使して何とか意思の疎通を図り、二人展が開催されることになりました。

日本情緒豊かな風景を西洋式に描いた絵は、遠来の異邦人の物珍しさも手伝い大評判を呼びました。二人合わせて40点が売れ、売り上げは1234ドルにもなったといいます。一説には当時の日本の小学校教諭の年収13年分に匹敵するとか。以後、二人は米国各地で展覧会を重ね、十分な旅費を蓄え渡欧しました。

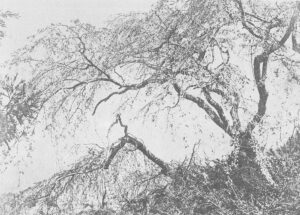

このときデトロイト美術館に買い上げられた吉田博の水彩画《Memories of Japan》は現在も同美術館に収蔵されています。その作品と同じ構図の水彩画《雲井桜》がこのたびの展覧会にも出品されています。雲井桜は奈良県吉野の名木で、名所案内や写真集にも登場する有名な木でした(奈良県吉野郡吉野町のホームページによると、昭和30年代に台風で倒れたそうです)。写真の中には吉田博の絵とそっくりな構図のものもあり、制作との関係が気になるところです。

『旅の家土産(いえづと)第8号 美吉野之巻』明治31(1898)年9月、国立国会図書館デジタルコレクションより転載

《雲井桜》明治32(1899)年頃、水彩・紙、福岡県立美術館(7月25日まで展示)

帰国後、吉田は中川ら明治美術会の若手画家と会の刷新をはかり、後身となる太平洋画会を創立しました。太平洋を渡って海外雄飛した気概が込められた会名は、吉田博の発案だそうです。対照的に、黒田清輝ら白馬会の画家は、国立の東京美術学校(現・東京藝術大学)の教職を占め、国費で渡欧しました。両会は切磋琢磨して日本洋画界の活性化に寄与するのですが、陣笠連の太平洋画会と官僚派ともいうべき白馬会の対立は、芸術観の違いもあり時に激化しました。展覧会の審査を巡る対立から、吉田が黒田に殴りかかったなどというエピソードも伝わります。

(k.y)

会期:2021年6月19日(土)~8月29日(日)

*会期中、一部展示替えがあります(前期7/25まで、後期7/27から)

休館日:毎週月曜日(ただし8月9日(月・休)は開館)、8月10日(火) -

2021年05月29日 吉田博と木版画

福岡県に生まれた吉田博は、洋画を志して明治27(1894)年に上京、明治32(1899)年には日本で描きためた水彩画を携えて渡米し、自作を販売して渡欧資金を作るという快挙を成し遂げます。

ヨーロッパ各地をめぐり明治34(1901)年に帰国すると、太平洋画会や文部省美術展覧会を舞台に活躍しました。油彩画、水彩画を中心に描いていた吉田の転機は、大正12(1924)年12月からの外遊でした。

関東大震災の被災画家救済のため、仲間の画家たちの作品を携えて渡米し、翌大正13年から約1年間をかけてボストン、シアトル、シカゴなど各地でチャリティー販売の巡回展を開催しました。

しかし、震災のニュースから時間が経っていたこともあり、絵の売れ行きは芳しくなかったといいます。

唯一好評だったのは、吉田が原画を描き、渡邊木版店という版元から出版した木版画でした。

すでにアメリカでは伊東深水や川瀬巴水ら日本画系の画家による木版画が人気を博していたといいます。帰国後、吉田は版元を頼らず、自ら彫師と摺師を抱えて木版画制作に乗り出します。

また、自分でも職人に負けない技術を身につけました。

そうして誕生したのが、伝統木版の技法と西洋式の写実的な描写を融合した独自の木版画でした。

淡い色を何度も摺り重ね、複雑な色合いを摺り出す手法を完成させた吉田博は、時間や天候によって表情を変える大気や雲、光、水面の反射などを縦横無尽に表現しました。

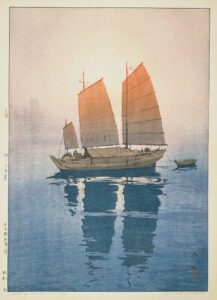

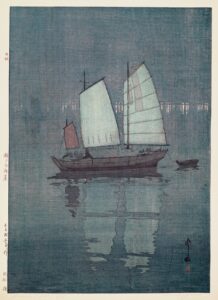

たとえば、連作《帆船》では、同じ版木を用いてさまざまな色のヴァリエーションを摺り出し、6種類の異なる情景が表されています。

吉田博《瀬戸内海集 帆船 朝》 大正15(1926)年

吉田博《瀬戸内海集 帆船 夜》 大正15(1926)年

今回の展覧会には、吉田が49歳から70歳までのおよそ20年間に制作した約250種類の版画のうち、200点ほどが出品されます。

バレンの圧力で作られる立体感や、96度刷りの重厚感あふれる色彩など本物ならではの質感、木版画としては破格の特大版の迫力などをぜひ会場でお確かめください。(k.y)

会期:2021年6月19日(土)~8月29日(日)

*会期中、一部展示替えがあります(前期7/25まで、後期7/27から)

休館日:毎週月曜日(ただし8月9日(月・休)は開館)、8月10日(火)

観覧料:一般1,300(1,100)円、大高生・70歳以上900(700)円、中学生以下無料

前売券:5月22日(土)〜6月18日(金)まで販売

取扱場所:静岡市美術館、ローソンチケット[Lコード:41943]、セブンチケット[セブンコード:089-004]、チケットぴあ[Pコード:685-621]、谷島屋(パルシェ店、マークイズ静岡店、流通通り店)、MARUZEN&ジュンク堂書店新静岡店、大丸松坂屋静岡店友の会、中日新聞販売店 -

2021年04月25日 観察から生まれる美

英国王立植物園「キューガーデン」は、1759年、当時の皇太子妃で後のジョージ3世の母オーガスタ妃が造った9エーカーの庭園から始まりました。

その後、ジョージ3世とその妃シャーロットの時代には庭園が拡張され、植物学者のジョセフ・バンクスが庭園の監督者として登用されます。

バンクスは、自らクック艦長によるエンデバー号航海に同行したり、プラントハンターたちを世界各地へ派遣するなどして様々な植物を収集し、キューに集約させました。

植物画(ボタニカルアート)は写真誕生以前の記録媒体としての役割を担い、自然科学の興隆と一体化しながら発展してきました。

フランツ・アンドレアス・バウアー《ゴクラクチョウカ (ストレリチア・レギネ)(ゴクラクチョウカ科)》

1818年 石版画、手彩色、紙 キュー王立植物園 ©The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew

植物画が、いわゆるファインアートと本質的に異なるのは、科学的視点から描かれている点にあります。

その植物の特徴がわかり、何の種であるか同定できるよう、正確に写されていることが何よりも求められます。

また、植物画は基本1つの種で1つの画面が構成され、背景は描かれません(本展では美しき例外の植物図譜『フローラの神殿』も出品されます)。

そのため、どれも均質な画面のような印象を受けるのですが、丁寧に眺めてみると、植物をやや下から見上げた角度で描いていたり、形態をきちんと見せるために葉の向きが考慮されていたりと、意外にも描き手たちの“編集された視点”が存在することに気がつきます。科学的視点と芸術的視点。

私たちが植物画に魅了されるのは、精緻な描写のなかにこの両義性を見出すからかもしれません。

そして、芸術の本質が、西洋哲学で謂うところのミメーシス(模倣)にあるとするならば、芸術家と科学者は対極ではなく、「観察」を通して世界の真理に近づこうとした点で共振する存在といえるでしょう。(a.i)

展覧会「キューガーデン 英国王室が愛した花々 シャーロット王妃とボタニカルアート」

会期:2021年4月15日(木)~6月6日(日)

休館日:毎週月曜日(ただし祝日の場合は開館)、5月6日(木)臨時休館

HOMEBLOG