-

2012年06月05日 タワー完成しました![日詰明男 フィボナッチタワーをつくろう]

先週末の6/2(土)、3(日)に、フィボナッチタワーの組立作業を行いました。

前回の記事では、部材の制作について書きましたが、いよいよ、完成までのレポートです。

組立前日となる6/1(金)の夜、日詰さんが現場確認と、タワー基部となる杉板の搬入に来ました。

これが杉板。長いもので2m40cmあります。全部で35枚です。

カーペットを敷いて、実際の配置箇所に置いてみます・・・・

五角形になります。

この上に、竹を組んでいくわけですね。

さて、作業当日です。

10名前後のボランティアさんに加わっていただき、組立作業を行いました。

前日に杉板で作ったパーツに、次々と板を組んでいきます。

板の組み方は校倉造(あぜくらづくり)。

奈良の東大寺にある「正倉院」と同じ造りですね。

人の背丈ほどの高さになりました!

ここから竹を組んでいくわけですが・・・

竹を開口部に入れています。

タワーの内側から登り、組み上げて行きました。

上から見た一枚。

ヒモやビスなどは一切使いません。全て竹の杭を打ち込んで、組み立てます。

ここから早かったです。サクサク組んで行きました。

途中経過です。らせん状に組んであるのがお分かりになるでしょうか。

内側はこんな感じです。

ハシゴも使っていますが、白いヒモで結わえてあるのは、竹製の足場です。

細くてタワーの部材に使えない竹も有効利用しました。

タワーの傍らでは、このように部材をスタンバイ。

杭を刺した状態で、順次竹を手渡ししていきます。

ブルーのシャツでてっぺんにいるのが日詰さん。

途中の写真ですが、すごい高さ!

笑顔。いいお顔です。

タワーに登っての組立作業は、全て日詰さんが行われました。

133本の竹、しかも高所での作業ですので、大変な作業だったと思います。

作業は順調に進み、3日の午後に、タワーは完成しました。

8mの作品は、かなりの迫力です。

それは、見上げているボランティアの方の身長と比べてみても、お分かりいただけるかと思います。

道ゆく方々も「これは何??」という感じで、歩みを止め、見て下さいました。

内部から見上げるとこんな感じ。

らせんのかたちがキレイですねー。

てっぺんから鎖が降りています。これは何かというと・・・

鐘が繋がれてるんですね。

飾りではありません。塔の頂点から重りを吊るすことで、地震が起きてもタワーが揺れない免震構造を備えているわけです。

これ、京都の五重塔と同じです。

こんなに大きな作品は、作家や美術館スタッフだけでは、到底作ることはできません。

ボランティアで加わっていただいた、29名の方々のお力添えがあってこそだと思います。

本当にありがとうございました。

この作品は、8/24(金)まで展示します。

今年は現代アートの作品で、七夕を楽しんでみるのはいかがでしょうか。

お買いもののついでに、ぜひお立ち寄り下さい!

(R.A)

-

2012年05月24日 すこしだけ組んでみました。[日詰明男 フィボナッチタワーをつくろう!]

今日から「日詰明男 フィボナッチタワーをつくろう!」二週目の作業が始まりました。

今週の主な作業は、先週カットした竹に、杭をとおす穴を開けることです。杭も引き続きつくります。

作業の場所も、美術館のトラックヤード(車庫)に移りました。

そういえば、トラックヤードは、関係者以外は知らない、美術館の秘密の場所です。

場所は葵タワーの1階。

展覧会準備のために運ばれてきた作品の搬入作業場(奥のエレベーターで3階の美術館フロアまで運び入れます)、または、展示室設営業者さんや、関連イベントの講師用駐車場などなど、実はわりと活躍するスペースです。

大きさは、10t車まで入ることができます。

・・・そんなスペースが、いまは・・・・・

床一面、竹で覆われています!

・・・4~5mの竹50本を、約140本にカットしましたからね。かなりの存在感です。

歩くスペースを見つけるのも厳しいため、足場用に、竹の上にコンパネを敷いてます。(画面左)

さて、作業風景です!

まずは採寸。

決まった竹を順序立てて組み上げていくため、開ける穴の位置を間違えると、大変なことになります。

慎重に。慎重に。

日詰さん気合い入ってます。

そのあと、先に細いドリルで下穴を開けます。

両脇の女性スタッフ、何をしてるか分かりますか?

じつは2人で、各方向から垂直を見ているのです!

日詰さんが手にしているドリルにも、水平器が付いています。

竹を置く台座と、空いた穴それぞれに竹ヒゴを通し、横から見て二本が重なっているか、

ここでもチェック。

下穴が全て開いたら(表裏4ヵ所ずつ)、杭を通すために、太いドリルで改めて穴を開けます。

これを繰り返します。今日は30本ほど開けました。

穴を開け終わり、ひと段落だ、と思ったその時。日詰さんからある言葉が。

「ちょっと組んでみましょうか。テストを兼ねて。」

や、やってみましょう!(ちょっとびっくりしつつ、ワクワクしました)

日詰さん、手慣れた様子で組んでいきます。

並べて・・・

杭を差し込みます。

組み合わさるとこんな感じ。

ちょっとかたちが・・・見えてきました!

竹の角度によって、杭が入りにくいところもありました。みんなで調整!

そして・・・

組み上がり!五角形になりました!!

みんなで記念撮影。

休憩がてら座ってみました!(笑)

いま写真では6人が座っていますが、竹はびくともしません。

杭だけで繋がるというシンプルな構造ながら、とても堅牢なんです。

なんだかこのままベンチになってしまいそうな和やかな雰囲気に。

日詰さんの即席数学講座も始まりました。

「黄金比の造形物は、いやってほど非周期的なかたちをしています。でもそれが面白いんです。」

作家と一緒に作業し、作品の魅力を知る。これぞワークショップの醍醐味ですね!

今週いっぱい、こうした作業が続きます。

作業は、ボランティアスタッフの方のおがけで、とても順調です。

引き続きレポートしてゆきます。どうぞお楽しみに!

(R.A)

-

2012年05月20日 タワー制作はじまりました! [日詰明男 フィボナッチタワーをつくろう!]

こんにちは。学芸課のAです。

みなさま、この週末はどこかお出かけになりましたか?天候に恵まれた、気持ちの良い日でしたね。

美術館では、この週末に新しいイベント「日詰明男 フィボナッチタワーをつくろう!」がスタートしました。

これは、6/23(土)から8/19(日)まで開催する夏の展覧会「七夕の美術-日本近世・近代の美術工芸にみる」展の関連事業として、川根本町在住の造形作家、日詰明男(ひづめあきお)さんをお呼びし、実施するものです。

日詰明男さんHP

http://www.starcage.org/japaneseindex.html

内容は、28名の一般のボランティアの方とともに、竹を使って、約8mのタワーを、葵タワー1階の国道側ロビーに8日間で作る、というもの。

・・・いまちょっとサラッと言いましたが。

くりかえしますね。8mの竹のタワーです。

気になりませんか・・・?

さっそくご報告です!

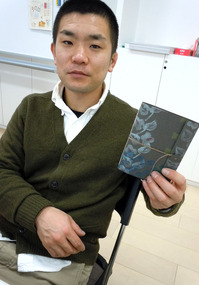

この方が日詰さん。

植物の葉の付き方や、惑星の運行など、自然界に存在する不思議な比率「黄金比」をテーマに、造形作品や音楽を制作されています。

イベント初日となる19日(土)は、午前中、事前説明会が行われました。

日詰さんから参加者のみなさまに、今回のイベントのことや、日詰さんが研究している「黄金比」のこと、ご自身の作品のことなどなど・・・約2時間に及ぶ、熱の入ったレクチャーでした。

午後は、作業現場となる「石上木材竹材店」さんに移動。

素材である長い竹の切り出しと、タワーを組み立てる際に、竹と竹をつなぐための「杭」の制作にかかりました。

まずは、竹林から切り出したままの、竹の根元を切って、かたちを整えます。

太さごとに仕分け。

みんなで頑張ります!

この竹の量。そしてこの長さ!

これをタワーの部材用に、一本一本カットしていきます。

全部で約140本に切り分け。

ミリ単位で長さを調整するため、慎重に採寸。(黒のキャップの男性が日詰さん)

切るときは思い切ってカット!

みなさん、みるみるうちにノコギリの使い方が上手くなっていました。

制作予定数は300本!ガンガンつくります!

そんななか、石上さんちをブタくんが訪問。

・・・かわいかったです。

仕事を忘れてたわむれるみんな。ブタくんは食欲旺盛でした。

あんなに長かった竹が、作業終了時刻にはこんなかたちに。

(これはほんの一部。20日の午前中に全て切り終えました)

19日、20日と、非常に多くのスタッフの方にご参加いただいたおかげで、とてもスムーズに

作業を行うことができました。

これからは、作業現場を美術館に移動し、切り出した竹に穴を開けていく作業となります。

進捗、随時レポートしていきます!

最後に。

このタワー、どんな姿になると思いますか?

予告の意味も込めて、ちょっとだけ紹介です。

6/3(日)に完成予定です!

みなさま、こうご期待。

(R.A)

-

2012年05月17日 母の日ワークショップを開催しました。

5月13日の母の日に

プレゼントワークショップvol.3

「母の日だ!2世代で贈るプレゼントづくり」を開催しました。昨年度よりスタートした”プレゼントワークショップシリーズ”。

記念日に合わせて、家族や大切な人へ贈る、

プレゼントをつくるワークショップです。

プレゼントを「つくって、贈る」ことの大切さや、

そこから生まれるコミュニケーションを見つめ直します。vol.1は父の日に(当日の様子はこちら)

vol.2は敬老の日に(当日の様子はこちら)

そして3回目である今回は、母の日に実施しました。今回は子どもからお母さんへ、お母さんからおばあちゃんへ、

2世代でプレゼントをつくって贈り、

いつもお世話になっているお母さんへ、感謝の気持ちを伝えます。プレゼントは”オーブン陶土”という、自宅のオーブンで焼くことのできる

陶芸用粘土3色(ベージュ・赤・黒)を使用して

土の風鈴…土鈴(どれい)をつくりました。母の日のシンボルと言えば”カーネーション”ですが、

今日は参加者ひとりひとりが、カーネーションに代わるお母さんのシンボルを考え、

それをモチーフに風鈴をつくります。まずは、お母さんワークシートにチャレンジ。

お母さんお名前は? 年齢は? 好きな食べ物は?

お母さんのことをどのくらい知っているか、

かんたんな問題に答えてもらいました。お母さんたちも一緒にチャレンジ。

次に、もう少し深く、お母さんについて考えてもらいます。

お母さんのどこが好き? お母さんとのいちばんの思い出は?この内容をヒントに、カーネーションに代わる、

自分のお母さんだけのシンボルを考えます。音楽が好きなお母さんは、音符のかたち。

お料理が得意なお母さんは、エプロンやお鍋のかたち。

ディズニーランドの思い出をもとに、ミッキーマウスの顔のかたち。

などなど。成形後は、”どべ”という、同じ粘土を水で溶いて泥のようにしたものを、表面に塗ります。

ベースとは色違いの”どべ”を塗り、

その表面を竹串でひっかく”掻き落とし”という技法を用いて絵を描きます。

風鈴の”リンリン”と鳴る玉の部分も、思い思いの形に仕上げます。

作品完成後、お母さんに手紙を書きます。

午後4時。おばあちゃんの到着です。

作品の上にかけていた目隠しを一斉にはずして…

子どもからお母さんへ。お母さんからおばあちゃんへ。

2世代で同時に手作り風鈴をプレゼント。どんな想いでつくったのか、お母さんとの今までの思い出とともに、お母さんに伝えます。

お母さんからおばあちゃんへプレゼントを渡すとき、

子どもたちは熱心にその話を聞いていました。お母さんとおばあちゃんにも、ふたりだけの大切な思い出があるんだね。

その後も、お手紙を渡したり、お母さんワークシートの答え合わせをしてもらったり、

しばらく会場は、みんなの笑い声で溢れていました。風鈴は、3日~1週間程度乾燥させた後、

オーブン等で焼くと素焼きのような風合いになります。

ひもを通して風鈴のかたちにすると、”カラン、コロン”と素朴な音がします。風鈴のかたちによって、ひとつひとつ音がちがうんですよ。

みんなの風鈴はどんな音がするのかな?

お母さんの風鈴と聞き比べてみてくださいね!最後に、現在申込み受付中のプレゼントワークショップのお知らせです。

来月は2回も開催します!vol.4 6月10日(日) 父の日だ!2世代でつくるプレゼントづくり」

(※父の日当日ではありませんのでご注意ください。)Vol.5 6月17日(日) 「親子の日だ!ブルース・オズボーン 親子写真展 ~未来の私たちへの贈り物~」

どちらも申込締切日は5月31日(木)です。

皆さんからのたくさんのご応募、お待ちしております!(m.y)

-

2012年04月07日 3/20「春分の日だ!春もようのパンをつくろう」を開催しました。

3月20日春分の日に、ドミニック・ジュラン静岡駅前店の協力のもと、

暦とあそぶワークショップvol.1

「春分の日だ!春もようのパンをつくろう」を開催しました。今回作るのは、食べられるパンではなく、飾ることを目的とした”飾りパン”です。

フランスやドイツには伝統的な飾りパンの文化がありますが、

日本では飾りパン自体、あまり知られていません。今回の講師、ドンクのグランシェフ・江﨑さんは、

日本における飾りパンの第一人者です。今回は、江﨑さんから直接飾りパンづくりを教えていただける貴重な機会。

また、江﨑さんのほか、5名のパン職人さんが丁寧に作り方を指導してくださいました。まず、当日は”春分の日”ということで、

みなさんに”春”について考えていただきました。春といえば? 春に食べるものは? 春に咲く花は?

「入学式! 桜! いちご! つくし!」

思い浮かんだものを、みんなでワークシートに書きこんでいきます。次に、開催中の展覧会「竹久夢二と静岡ゆかりの美術」展(3/25終了)をみんなで鑑賞。

今日は、夢二の作品の中から春のもようを見つけ、それを飾りパンのテーマにします。椿に桜、ふきのとう、いちご、よもぎの葉…

作品をよーく見てみると、春をイメージさせるモチーフがいっぱい。ワークショップ室へ戻り、展示室で見つけた春のもようと、

ワークシートに書きだしたみなさんの春のイメージを合わせ、

飾りパンのイメージを絵にします。下書きが完成したら、早速飾りパンづくりに入ります。

まずは伝統的な飾りパンのモチーフ、チューリップ作りに挑戦です。

あらかじめご用意いただいた土台と、カラフルな色の生地。

江﨑先生の作り方をよーく見て…

みんなもさっそくチューリップ作りに挑戦です。

約1時間で、みなさん素敵なチューリッププレートが完成。

次に、チューリップ作りで学んだ飾りパンの技術を活かし、

本番の”春もよう”の飾りパンづくりに入ります。

そして…完成した飾りパンがこちら!

みなさん、はじめてとは思えないほど素晴らしい作品が出来上がりました。

最後に…江﨑さんからみなさんにバラの飾りパンのプレゼントが!

参加者の皆さんのために、丸3日かけて作ってくださったそうです。ワークショップ終了後、みなさんの飾りパンは

地下1階のドミニック・ジュラン静岡駅前店へ運び、焼き上げた後、

再びワークショップ室へ移動し、ニスを塗ります。ニスを塗って完成した作品がこちら。

作品には夢二作品の中から見つけた春や、

皆さんの春のイメージのモチーフがいっぱい。皆さん、ぜひお家に飾ってくださいね!

暦とあそぶワークショップは今年度も継続して実施していきます。

次回をどうぞお楽しみに!さて、昨年度は計114回のワークショップを実施し、

なんと1,193名の方にご参加いただきました!今年度もさまざまなワークショップを開催していきますので、

皆さんHPをこまめにチェックしてくださいね。只今参加者募集中のワークショップはこちらです。

「母の日だ!2世代で贈るプレゼントづくり」

(m.y)

-

2012年03月08日 『しずびチビッこプログラム』、ダイジェストでお送りします…!

去る2月11日(土・祝)、『しずびチビッこプログラム 第5回』を実施しました。

今回で5回目、いつもたくさんのご応募、ありがとうございます!このイベントは、小さな子ども達(2歳以上の未就学児)がアートプログラムを体験している間、保護者の方には展覧会鑑賞を楽しんでいただくというもの。

さっそく、第5回の様子をご報告します!

まずはじめは、チビッこプログラム恒例の、フリース素材の、ファスナーでつながる『巨大ニョロクッション』をみんなで完成させよう!の時間です。アーティスト関野宏子さんが手掛けた『巨大ニョロ』さんは、子ども達みんなの人気者!ちょっと緊張気味の子ども達の心をすぐにほぐしてくれるのです。

メインプログラムのはじまりです!

子ども達は「今日は何するの~?」と興味津々。

今回は、開催中の「竹久夢二と静岡ゆかりの美術」展の関連イベントでもおなじみの、https://shizubi.jp/blog/2012/02/post-72.php(過去ブログ、チェックしてくださいね)

夢二が描いた図柄のハンコと日本の文様のハンコを使って、オリジナルのもようをつくろう、というものを楽しみました!えいっと押していきます。

小さい子どもの手には少し大きめのハンコ。

ちょっと難しかったかな、、と思いつつも、

子ども達の勢いは止まりません!

たとえば、イチゴの実は赤系、葉っぱは緑系で…

なんて、大人だったから選びがちですが、

子ども達は自由です!

こんな、ブルーベリーのようなイチゴになりました。

まだまだ続きます。

イチゴのへたは「おうかん!!」・・・たしかに^^

椿の花は「ふうせんだよ!!」・・・なるほど!

ハンコを押して、現れた形を自由に楽しむ子ども達。

おじいちゃん、おばあちゃんたちに「ポストカード」を、

自分用に「らくがき帳」を、

おかあさんへのプレゼントに「カレンダー」をつくりましたよ♪

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続いて、すっかり遅くなってしまった第2回、第3回のチビッこプログラムの模様もあわせてご報告させてください。

第2回では、「歌川国芳」展に関連したプログラムを行いました。

まずは、江戸時代の人たちも楽しんだという”影絵あそび”を子ども達も体験!

国芳が描いたモチーフのシルエット当て…(幕末の影絵指南書からも出題しましたよ♪)

続いて、手影絵あそびです。

こんなものも投影してみました♪

つぎに、大の猫好きだった国芳の《其まゝ地口猫飼好五十三疋》のネコシールを貼って、

お話や、しおりをつくりましたよ♪

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・続いて 第3回も、お送りします!

第3回は「セガンティーニ」展に関連した内容で、マスキングテープを使って絵を描きました。

まずは、セガンティーニが描いた絵をみんなで鑑賞します。

「空がきれいだね~」

「牛さんがよだれたらしてる!」…お水を飲んでいるのですけどね^^

つづいてセガンティーニさんの「パレット」をつくろう!です。

パステル調のテープを絵の具に見立てて、紙のパレットに貼っていきます。

パレットが出来上がったところで、、

いよいよ「テープ」で絵を描いていきます!

セガンティーニが描いた牛型の紙に、いろんな色のテープを組み合わせて、貼っていくと、

こんなにカラフルな牛ができあがりました!

子ども達は、一枚一枚、こだわりをもって、貼り合わせているのですよ!その後、みんなの牛を、セガンティーニの絵の背景に配置してみました。

牛さんを遊ばせている子もいましたよ^^

カラフルな牛さんは、セガンティーニの額の中に配置して、

まわりも、テープで描いていきます。ぜひ、家で飾ってくださいね♪

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「しずびチビッこプログラム」は来年度以降も続きます!

年間スケジュールもアップされておりますので、

「この展覧会は鑑賞したい!」という親御さん、ぜひ、チビッこプログラムも合わせてお申込みくださいね。

これからも、小さな子ども達のための、楽しいアートプログラムを実施していきます!

(s.m) -

2012年02月17日 週末は静岡市美術館へ!

「竹久夢二と静岡ゆかりの美術」展は、明日から後期展示がスタートします。

後期展示では、第3章の内容が一新します!

平野富山(ひらのふざん)は静岡市(江尻)生まれの彩色木彫家です。

仏画を木彫に描くような精緻で迫真的な描写力は、布目の質感までも再現しています。ぜひ間近で、じっくり、ご覧ください!

さて、今週末も「しずびオープンアトリエ はんこでつくろ!夢二デザイン」を開催します。

先週は各回とも、開始10分前にはチケットが完売してしまったため、

せっかく足を運んでいただいたにもかかわらず、

ご参加いただけなかったお客様もいらしたかと思います。

申し訳ありませんでした。チケットは当日朝10時より、当館インフォメーションにて販売しております。

参加ご希望のお客様は、少し早めにお越しいただき、チケットをご購入いただければ幸いです。当日は、展示室への再入場も可能ですので(スタッフが日付印を押印します)

オープンアトリエと併せて、ぜひ展覧会もご覧ください。チケットをご購入いただき、展覧会をご観覧いただいた後、オープンアトリエ…

というプランがおすすめです!オープンアトリエは、作品をより深く理解できる内容となっています。

開始してまだ4回目ですが、5つあるプログラムのすべてを体験いただいた方も!

すでにご参加いただいた方も、まだの方も、週末はぜひ静岡市美術館へ!

(m.y)

-

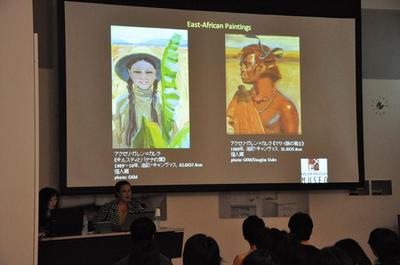

2012年02月10日 2/26 ピーター・バラカンの「音を見る。アートを聴く。」 第5回のお知らせ

2/26(日)に開催するトークイベント

「ピーター・バラカンの『音を見る。アートを聴く。』」

第5回「現代音楽をあそぶ」のお知らせです。「現代音楽」と聞くと「難解なもの」という印象をもたれる方が多いのではないでしょうか。

ですが、実は私たちが普段耳にしているポピュラーミュージックやロックの中にも、

現代音楽の方法を生かした作品を聴くことができます。

それらの音楽を耳にした私たちは、決して「難解なもの」として捉えていません。今回のイベントでは、身近なポピュラーミュージックなどを通して現代音楽を聴き、

本来あるべき音楽の姿としての「楽しさ」を、現代音楽の中に見てみようと思います。今回のゲストは、キーボード奏者、作曲家、映像作家、フォトグラファー、ライトペインティング作家等、

多方面で活躍中のモーガン・フィッシャーさんです。フィッシャーさんのプロフィールはこちらをご覧ください。

今日は、当日の内容を少しだけご紹介します。

その1:フィッシャーさん秘蔵の、珍しい楽器の生演奏!

アナログからデジタルまで、種類や時代を越えた素晴らしい楽器コレクションをお持ちのフィッシャーさん。

当日は、その中からいくつかの楽器をお持ちいただき、演奏してくださいます!どのような楽器かというと…

・Triadex Muse

約40年前につくられた、シンセサイザーの原型ともいうべき楽器です。

その他にも…

見たことのない楽器ばかり!

一体どんな音がするのでしょうか…

当日の演奏が楽しみです!

その2:ライブサンプリングによる曲作りも!

現代音楽家として有名なスティーヴ・ライヒも、この手法を用いて作曲しています。

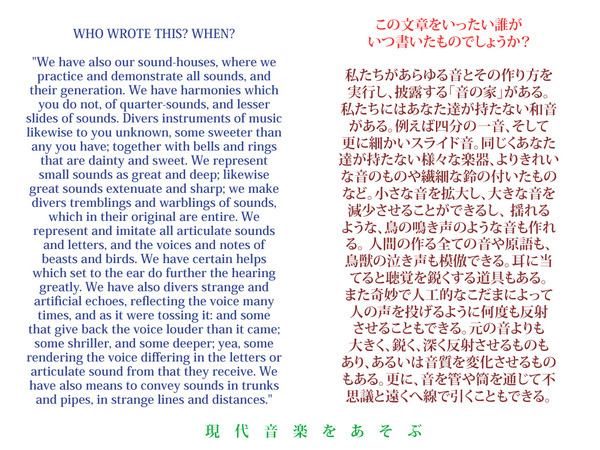

実際にミニマルミュージックが生まれる現場を、みなさんにも味わっていただければ幸いです。さて、最後にフィッシャーさんからの問題です。

この文章は、いったい誰が、いつ、書いたものでしょうか?

答えは当日のイベントでフィッシャーさんよりご紹介します!

(後日ブログにもアップします)さて、こちらのイベントの申込締切日は2/14(火)となります。

皆さまのお申込み、お待ちしております!

※応募者多数の場合は抽選となります。予めご了承ください。イベントの詳細、お申し込みはこちらです。

(m.y)

-

2012年02月08日 しずびオープンアトリエ、はじまりました!

2/4(土)からスタートした

しずびオープンアトリエ「はんこでつくろ!夢二デザイン」。

初回からたくさんの方にご参加いただきました!ありがとうございます。今日はオープンアトリエの内容や、当日の様子をご紹介します。

これから3/25(日)まで、毎週土日に1日2回開催しますので、

皆さんぜひご参加ください!(2/11(土)はおやすみです。)今回のオープンアトリエでは、

只今開催中の展覧会「竹久夢二と静岡ゆかりの美術」展に合わせ、

夢二作品をもとにした「消しごむハンコ」を利用して、

ぽち袋やカレンダー、レターセットなど、全5種類の中から

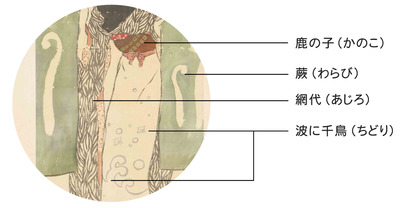

好きなプログラムを選んで制作します。竹久夢二と言えば、叙情的な”夢二式”美人画を思い浮かべる方が多いと思います。

それらの作品の細部を、注意深く見ていただくと、

さまざまな「もよう」が使われていることにお気づき頂けるのではないでしょうか。例えば、今回の展覧会の調査中に新たに市内で発見された《茶屋の娘》をご覧ください。

《茶屋の娘》

拡大して見てみると…

着物の柄には、鹿の子、網代、波に千鳥、そして暖簾は蕨…。

1枚の作品の中に、これほどたくさんの「もよう」が登場します。また、夢二は現代で言うグラフィック・デザイナーとしても優れた才能を発揮し、

本や楽譜の装幀、一筆箋、祝儀袋、ポストカード 等々…

生活美術のあらゆるデザインを手がけました。これらの作品に使われている「もよう」を消しゴムハンコにしたものがこちら!

大別すると、「夢二のつくったもよう」と「日本に古くからあるもよう」の2種類があります。

今回は、これらのハンコを組み合わせてパターンをつくり、

それを使ってぽち袋やカレンダー、レターセットなどをつくります。まず、5つのプログラムの中から好きなものを選びます。

すべて作り方ガイドがあるので、初めての方でも楽しく作れます。次に、ハンコとスタンプ台の色を選んで…

自分だけのパターンをつくります。

パターンが完成したら、切ったり折ったりして形にしていきます。

すると…夢二もようの小物が完成!

4、5日と続けてご来館いただいたお客様も!

みなさん、一度と言わず、ぜひ5つのプログラムすべてチャレンジしてみてくださいね。オープンアトリエは小学生以上の方でしたらどなたでも参加できます。

低学年向けの簡単なものから、大人向けの凝ったプログラムもご用意しておりますので、

ご家族やお友達と、お誘いあわせの上、ぜひご参加ください。オープンアトリエで夢二のデザインに触れ、作品を鑑賞すれば、

きっと夢二の作品が身近に感じられるはずです。今週の土曜日2/11はお休みですので、次回は12(日)となります。

①13:30~ ②15:00~ 各回約1時間のプログラムです。詳細はこちらをご覧ください。

では、ワークショップ室でお待ちしております!

(m.y)

-

2012年01月18日 「匠の技-蒔絵」を開催しました。

3週連続で静岡の匠の技を紹介する

「静岡の匠」展関連イベント「匠の技」の第2弾は、

静岡県蒔絵工業協同組合の皆さんによる実演とワークショップです。

(第1弾 漆の実演、ワークショップの様子はこちら。)静岡県蒔絵工業協同組合の皆さんは、

1月4日に完成お披露目をした漆芸作品

《東海道五十三次ひとめ図》の制作に携わられた方々です。ひとめ図の木地に施された真っ黒な漆の上に、

流麗な線で描かれた波や帆船、富士山や安倍川。

この黄金に輝く部分を、静岡県蒔絵工業協同組合の皆さんが

さまざまな蒔絵の技法を駆使して描きました。ぜひ、近くでご覧になってください。

中には、漁をしている人の姿も…!

実演では”置き目”といって、下絵の輪郭線を転写した上に、

筒の先に絹の紗がはってある”粉筒”(ふんづつ)という道具を使って

実際に粉蒔きをしていただきました。

粉筒を使いこなせるようになるまでには、何年もかかるそう。

ぼかし蒔きという技法で、花びらを1枚1枚丁寧に描いていく職人さん。

あまりにも繊細な作業なので、見ている私まで、つい息を止めてしまいました。

当日は、貴重な道具や、粉蒔きで使用する本金粉や銀粉、プラチナ粉、

また、 “螺鈿”(らでん)とよばれる(貝の真珠層を模様の形に切って飾る)技法で用いる

夜光貝やアワビなどの貝もお持ちいただきました。どれも美しい!写真の金粉は”平目粉(ひらめふん)”といって、

金粉をたたいて、平べったくした粉です。このように、蒔絵で使用される粉には、

材料や粒子の細かさによってさまざまな種類があり、

職人さんたちはこれを使い分けて描いているんですね。奥が深い!!ワークショップでは、なんと!

実際に”粉筒”を使って粉蒔きをさせていただきました!

本格的な蒔絵の技法を体験できる、とても貴重な内容となりました。まず、職人さんが2パターンの富士山の図柄を考え、

それを型紙にしてくださったものを使い、

ローラーを使って、模様の部分に薄くカシュー漆を塗っていきます。

ローラーを転がすので”ころがし”と呼ぶそうです。

その上に、さまざまな色の粉を蒔いていきます。

富士山や富士山にかかる霞は、綿を使って描きます。

皆さん、蒔絵を体験するのはもちろん初めてです。

5人の匠が熱心に指導してくださいます。

富士山の上には、粒子の粗い粉を、粉筒を使って蒔きます。

富士山に雪が積もりました!桜の花や、枝などをカシュー漆で描いて、また粉蒔きをして・・・

完成した作品がこちら!

どの作品も本当に美しく仕上がりました!さて、「匠の技」最終回は

1月21日(土)14:00から彫金の実演を開催します。

予約は不要ですので、当日直接会場、当館エントランスホールにお越しください。そして、多目的室にて開催中の「静岡の匠」展は、

今月22日(日)が最終日となります!展示室にて開催中の「竹久夢二と静岡ゆかりの美術」展と併せて

ぜひご覧ください。(m.y)

HOMEBLOG