過去の展覧会

急激に西洋文明が導入された明治時代。洋風の建築やガス灯、鉄道など清親の浮世絵には文明開化のシンボルが描写されています。さらには、伝統木版の技術の粋を駆使して、西洋風の陰影描写を取り入れた清親の表現方法そのものが、和と洋の混交するこの時代を伝えます。

《薩た之冨士》明治14(1881)年頃 渡邊木版美術画舗

(前期展示:2/7〜3/1) |

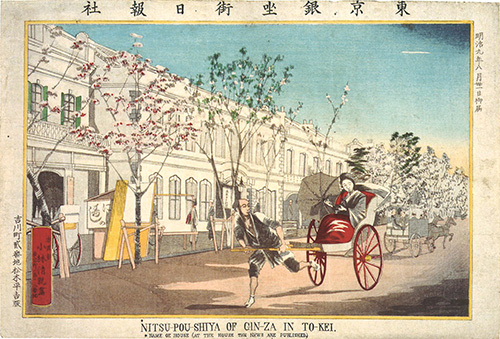

《東京銀座街日報社》明治9(1876)年 千葉市美術館

(後期展示:3/3〜3/22) |

《猫と提灯》明治10(1877)年 千葉市美術館

(前期展示:2/7〜3/1) |

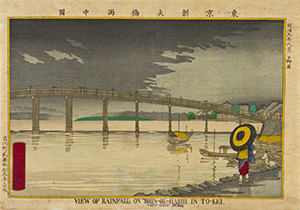

《東京新大橋雨中図》明治9(1876)年 渡邊木版美術画舗 (後期展示:3/3〜3/22) |

《高輪牛町朧月景》明治12(1879)年 個人蔵 (通期展示) |

《大川岸一之橋遠景》明治13(1880)年 府中市美術館 (後期展示:3/3〜3/22) |

《明治十四年一月廿六日出火 両国大火浅草橋》 明治14(1881)年 山口県立萩美術館・浦上記念館 (3/10〜3/22) |

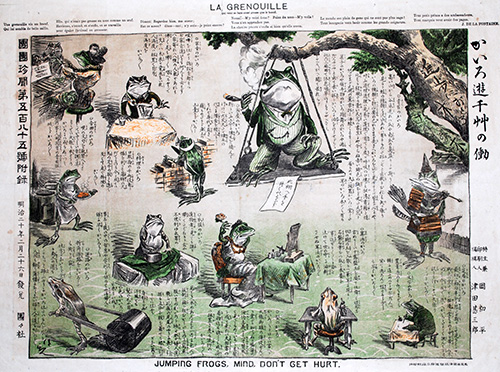

明治14(1881)年以後、清親は雑誌『団団珍聞(まるまるちんぶん)』をはじめ、ジャーナリズムとの関係を深めながら風刺画を多く手がけました。浮世絵師としての本領を発揮し、多様な題材を扱った戯画もまた、清親の一面です。

《かいろ遊千草の働(『団団珍聞』付録)》明治20(1887)年

京都国際マンガミュージアム/京都精華大学国際マンガ研究センター (前期展示:2/7〜3/1) |

《壹人六面相》明治17(1884)年

京都国際マンガミュージアム/京都精華大学国際マンガ研究センター (前期展示:2/7〜3/1) |

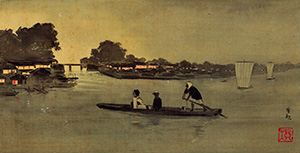

特定の流派に属さない清親の画業を支えたのは、たゆまず取り組んだ水彩スケッチでした。これらスケッチを通じて、光や炎、雲や水などを捉える清親の鋭い視点をうかがうことができます。また清親は肉筆画にも健筆をふるい、特に、50歳を過ぎたころからは、東北や北陸、信州など各地に滞在し揮毫しています。本展では、これまであまり公開機会のなかった個人蔵作品も含めて清親の肉筆画をご紹介します。

|

《親子龍之図》明治30-40年代 鐡斎堂

(2/24〜3/22) |